窪田剛士

秋の心地よい風が吹く季節になり、旅行を計画している方も多いのではないでしょうか。しかし、「国内旅行が高すぎて行けない」という声が多く聞かれます。訪日外国人観光客の急増と、それにともなう物価上昇がその一因です。

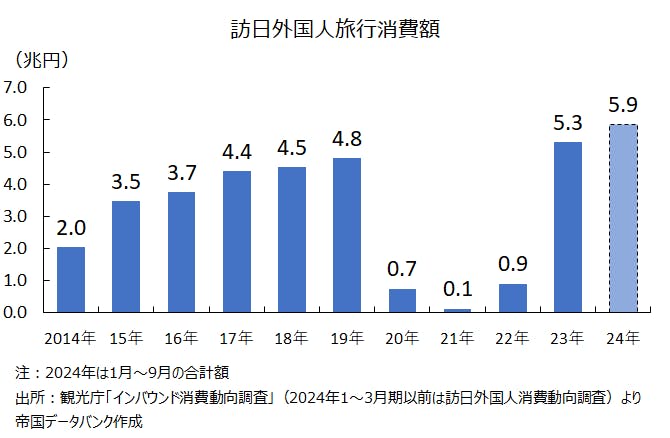

観光庁の調査[1]によると、2024年1〜9月の訪日外国人による消費額は5兆8,582億円に達し、過去最高額となった2023年の年間記録(5兆3,065億円)をすでに上回りました。特に中国からの消費額が全体の3割を占めており、円安やパンデミック収束も観光需要を後押ししています。こうしたなか、宿泊費や飲食費も上昇し、観光産業全体の売り上げは好調です。

一方で、日本人の延べ宿泊者数は2023年12月から2024年8月までほぼ一貫して前年を下回っており[2]、旅行費用の高騰や、訪日客との競争による宿泊施設の予約の取りづらさが国内旅行離れを加速させています。また、宿泊業界は人手不足や光熱費の上昇も課題です。訪日客からの利益確保が優先されるなか、日本人向けに料金を下げる余裕がない状況でしょう。

帝国データバンクが毎月算出している観光産業の景況感を示す観光DI[3]は、9月に前月より0.9ポイント減少し、3カ月ぶりに悪化しました。飲食サービスや旅客輸送サービス、旅行代理店などで指数が低下しており、業界全体で慎重な見方が広がっています。2023年の国内居住者(主に日本人)の国内旅行消費額は21.9兆円[4]にのぼり、訪日客による消費額の4倍を超えていました。したがって、日本人の旅行需要をどう回復させるかが今後の課題になってきます。

例えば、訪日客の地方への分散も効果的な対策です。都市部への集中を避け、地方の魅力をアピールすることが重要でしょう。さらに、日本人旅行者の環境改善にもつながり、地域独自の日本人向けの魅力的な旅行プランや割引キャンペーンの実施も効果的と言えます。地域ごとの特色を活かした観光資源を発掘し、プロモーションを強化することで、国内旅行の需要の刺激が期待されます。

観光産業全体でバランスの取れた発展を目指していくことが必要です。一人当たり22万円を超えて支出している訪日客と、日本人旅行者がともに満足できる環境を整えることが、持続可能な観光の未来に広がるのではないでしょうか。

[1] 観光庁「インバウンド消費動向調査」(2024年10月16日公表)

[2] 観光庁「宿泊旅行統計調査」(2024年9月30日公表)

[3] 帝国データバンク「TDB景気動向調査」(2024年10月3日発表)

[4] 観光庁「旅行・観光消費動向調査」(2024年4月30日公表)