日本一人口が多い村である沖縄県中頭郡読谷村。観光地としても人気で、世界遺産の座喜味城跡や残波岬などの名所に加え、特産品の紅イモを使ったスイーツが有名です。そんな読谷村にソーキ汁やテビチ、らふてぃ、ハム・ソーセージ、タコライスなど沖縄料理といえばというラインアップを取りそろえているのが、沖縄ハム総合食品です。1977年の創業以来、県内では「オキハム」のブランドとして高い知名度を誇っています。

まずは、データをみてみましょう。

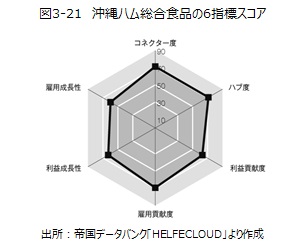

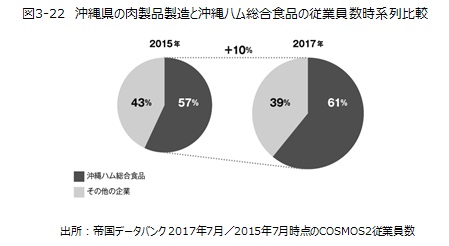

図3-21の通り、地域未来牽引企業の指標では、コネクター度とハブ度、雇用貢献度の3つが高いことが特徴です。ここでは雇用貢献度(過去3年間の従業員数の平均)に注目します。沖縄ハム総合食品と沖縄県に所在する同じ業種(肉製品製造)の従業員数を2015年から2017年の3年間の時系列で比較してみたところ、業種全体で微増する中、オキハムは61%と高いシェアをもっていることがわかります(図3-22)。

先にコネクター度の高さの背景をみてみます。

現在では76億円(2017年1月期)を売り上げるオキハムですが、1990年代は業容拡大が裏目に出て借入金がかさみ、苦しい資金繰りを強いられる時期があったそうです。そこで2000年頃に現在の長濱徳勝社長が拡大戦略をやめて、「差別化が図れず価格競争の激しい食肉の販売ではなく、付加価値の高い加工食品を中心に製造・販売する」という利益重視の方針に転換しました。当時は 50%程度だった加工食品の売り上げ構成が現在は95%となり、好調な業績を維持しています。ちなみに日本ハム*10や伊藤ハム米久ホールディングス*11の2大メーカーは食肉の売り上げが6割程度。大手との競合を避け、独自の商品戦略で生き残りを図りました。

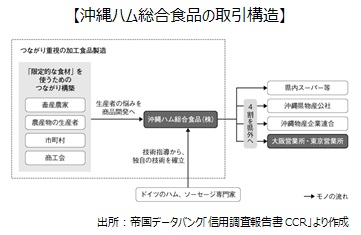

オキハムは、もともと沖縄出身者が多かった大阪に営業所を設立し、豚肉やその加工食品の販売先を開拓してきたという歴史があります。続いて東京に営業所を構え県外への販売も積極的に展開して業容を拡大し、県外販売の比率を伸ばし、一時は4割を超えていたそうです。近年は利益重視戦略をとる中で、食肉ではなく加工食品を中心に扱ってくれる新たなチャネルとの協業が必要となっていました。こうした中で大阪と東京の営業所が開拓してきたのが、各種惣菜やサービスエリアで売られているホットドッグのソーセージ、ラーメンのチャーシューなどのような、加工食品会社向けの業務用需要です。これまで大手が参入してこなかった企業を探し当てながら、販路開拓を進めていきます。

また、県外向けの販売事業として最近力を入れているのが、シークヮーサーやパパイヤなどの県内の農産品を使った健康食品事業です。シークヮーサー果汁やパパイヤを乳酸発酵させたエキスなどを配合した飲料などを開発しています。「長年に渡った研究を自社で行い、健康面でのエビデンスを多く蓄えてきた」(長濱社長)といいます。こうした単価の高い商品を、主に直販で販売し、今では億単位のビジネスに成長しました。

長濱社長になってから同社は香港や台湾など、アジアの販路開拓にも努めてきました。こうした健康食品は海外からの需要も多く、国外の需要開拓のための切り札として期待をしているそうです。 もうひとつの県外への有力なチャネルが、沖縄県の総合販売商社の沖縄県物産公社と沖縄物産企業連合です。沖縄県産品のアンテナショップ「わしたショップ」や「沖縄宝島」など、観光ブームで沖縄産品に注目が集まる中で販売網を拡大しています。このチャネルを使った販売を強化するため、同社は沖縄県が進める「優良県産品推奨制度」に自社製品を積極的に申請しています。食品・飲料の分野では、県産優良品の2割が同社の製品。工場の衛生管理など品質面での審査もあり、その認定を得るためのコストや手間もかかると言いますが、品質向上のための良い機会と捉え、毎年商品を申請し続けています。

次にハブ度の高さの要因を探ってみます。

オキハムは創業者の長濱徳松会長が中心となって沖縄県の名護市に北部養豚農業組合を立ち上げ、その後同所で北部食肉センターを設立したことをきっかけに生まれました。農業ビジネスを開始する段階から県内仕入れの構造があったといえます。特に、食肉センターで解体され売りづらい部位をハムなどに加工する企業としてオキハムを設立しました。その後、テビチや山羊汁など沖縄の伝統食の加工食品工場を作りパウチにして販売を開始しています。 加工食品を重視する戦略をとる中で欠かせないのが商品の開発力の強化です。

「通常の競争では、大手ハムメーカーの商品開発力にはとても太刀打ちできない」。そう考えた長濱社長は「大手が簡単に手を出せない、産地や数量が『限定的な食材』を使う」ことを新商品開発の柱としました。これはつまり、地元の食材を武器に戦っていくということです。そこで同社は畜産農家だけではなく、地域の農産物の生産者・JAや行政商工会とのつながりを重視した経営を行い始めます。

例えば長濱社長自身は、沖縄県の地域ブランド事業共同組合の代表理事や沖縄県の様々な産業協議会の理事を務めることで、沖縄の「食のネットワーク」を構築しようとしています。そして現場の担当者は、普段の営業先や沖縄で頻繁に行われる地域各地の祭りに出展して地域生産者などから地元食材に関する情報を収集しています。営業担当者たちからは、地元の生産品を使った新商品提案が毎年30件ほど上がってくるそうです。 こうしたつながりから生まれた事例のひとつが、コープおきなわと共同で開発した「地域連携商品」です。例えば「地元の生産者から大きくなりすぎてしまった冬瓜をなんとかしたいという声がある」といったコープからの情報を基に商品開発を行います。生産者の悩みや困りごとを解決できるような商品開発を行いながら、開発した商品の収益の一部をその産品の地域に寄付して還元するなどの仕組みづくりまで行いました。

こうした取り組みを始めると「規格外の農作物を使って商品開発をできないか」など、次々と相談がやってきます。相談が持ち込まれると、まずは何をおいても試作品を開発をしてみるそうです。この取り組みの裏には「地域内にできる限りのファンを作って、オキハムのブランド力をさらに高めていく」という狙いもあります。 そのほか、安定した原材料を確保するため、例えば北部の4市町村にある地元の農家30戸と協力して「農業生産法人もとぶウェルネスフーズ」を立ち上げて自社栽培も展開しています。「地域が元気にならないと、自分たちの発展はない」―この言葉を企業の理念として地域とのつながりを重視した経営を行っています。

*10 日本ハム、"2017年3月期 第4四半期決算説明会資料"、日本ハム、https://www.nipponham.co.jp/ir/library/briefing_session/pdf/20170509.pdf、(参照 2018-04)

*11 伊藤ハム米久ホールディングス、"2017年3月期決算説明資料"、決算説明資料、https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/ir/pdf/closing/201703_closing.pdf、(参照 2018-04)

地域クラスター活用型

地域クラスター構築型

全国ネットワーク開拓型