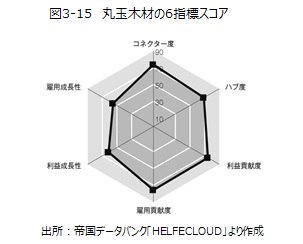

丸玉木材の地域未来牽引企業としての姿をデータからみてみましょう。

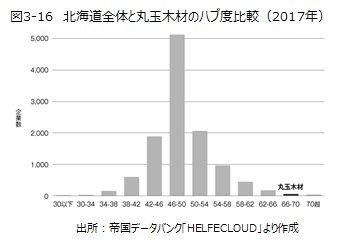

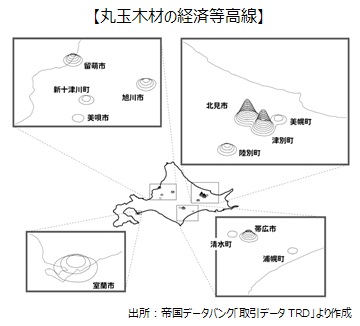

図3-15の通り、6つ全てのスコアが50より高くなっていますが、特に高いのが「コネクター度」「ハブ度」「利益貢献度」「雇用貢献度」の4つです。ここでは同社のグリーンサイクルを示しているハブ度に注目します。ハブ度は北海道内で仕入れられる総額に対しての丸玉木材のシェアを示しますので、より多くの仕入れを道内で行っているということになります。丸玉木材の場合、66―70の非常に高いスコアが出ていることから、北海道の中でも道内調達がトップクラスであるといえます。逆に丸玉木材に販売している道内企業の観点から見ると、丸玉木材が業績を上げることで仕入れに反映されやすい関係にあるといえ、影響力のある企業だということがわかります。

丸玉木材の仕入れ側の特徴は、組合を設立するなど森林保護と計画的な伐採を可能とする取引構造となっている点でした。そういった取引構造が背景となって高いハブ度が示されているといえるでしょう。

同社の取締役社長の大越敏弘氏によれば、経営理念は「ローカルで、ローテクを極めた地味な経営」とのこと。どのような極め方なのか。ローカルとのつながりをみてみましょう。

まずは、同社を取り巻く外部環境です。

木材製品の場合、林業を営む企業から、原料である原木を購入します。大事なことは、その購入代金が原木の販売収益であり、グリーンサイクルを回すための森林整備に利用される原資ともなるということです。当然、原木が国産であれば、国内の森林保護、森林整備に還元されることになります。つまり、丸玉木材のような企業によって行われる原木の購入を通じて、林業と森林の保護・整備を支えるというサイクルが回っているということです。自然とは切っても切り離せない産業ですが、安い海外製品(住宅の内装材や合板に使う南洋材など)の生産量と価格に影響を受けやすくなっています。南洋材は相次ぐ伐採により1990年代より森林率が減少しました。特に産地であるマレーシアやインドネシアで森林保護活動の高まりを受けて、供給が先細りする傾向が強まっています。自然との対話によってビジネスを行う木材製品の場合、循環型のビジネスモデルを構築することが欠かせないといえるでしょう。

地域においてはどうでしょうか。

地域における長期的なビジネスを行っていくためには、地域との関係性においても別途のものが必要とされる場合があります。丸玉木材の場合は、地域インフラ維持という役割を担うことで企業基盤を維持しているという側面があるといえます。丸玉木材の場合、その一側面が病院経営です。 人間関係には、親子や兄弟、親せきなどの血縁、集落や団地、長屋など向こう三軒両隣のような地縁、そして今では少なくなってきた会社や学校などのある時点での共同体を通じて得た「社縁」があります。我が国は1950年代から1970年代半ばの高度成長期に経済の成長とともに都市化が進みました。特に東京や名古屋、大阪などの都市圏への集中が進み、企業へ属する人が増加したために、社縁が強くなったといわれています。大企業ともなると、社内運動会や社内旅行・保養施設の建設、社内結婚、家を建てる際の社内貸付制度など、実に様々な制度が構築されてきました。 その中でも大企業を中心に設立された社内厚生制度に企業立病院*8 があります。社員やその家族向けの医療を目的に設置されてきたもので、鉄道会社や通信会社、大手製造業を中心に設立されてきましたが、1948年の医療法施行で原則として企業立病院は設立できなくなり、最近では医療法人への譲渡も進み、その数も少なくなってきています。現在残っているのは、JRやNTT、日立製作所やトヨタ自動車のような一部上場企業62病院*9 になってきている中に丸玉木材が運営する津別病院があるのです。 この地域には、津別病院以外の総合病院がないことから、まさに社縁で成立している病院であり、地域に欠かせないインフラであることが伺えます。

ほかにも、丸玉木材が運営しているインフラにはガソリンスタンドもあります。北海道津別町には鉄道がなく、バスの運行も限られているため、地域の足はどうしても自動車になります。また、大きな木材を運ぶトラックを動かすためにもガソリンは必須です。木材を生業とする場合、どうしても原材料の供給を維持・管理していかなければなりません。木を切るにしても、製材するにしても、加工するにしても、どうしても人手が必要でその家族が生活できなければなりません。

もうひとつの重要な地域への貢献施策として進めているのが、丸太から単板を製造する際に出た木屑を使って電気と熱を供給するコージェネレーションシステム「バイオマスエネルギーセンター」です。これは、ボイラーで発生させた高圧蒸気で発電を行い、排熱は工場のドライヤーなどの熱源に利用するというものです。このエネルギーを原油に換算すると、網走市や稚内市の消費量に相当するといいます。 そして、削減したCO2の排出権を同社は他社に販売しています。「エネルギーセンターの利益とここで節約した光熱費分は全て、地元の育林支援のために使う」(大越社長)として、2008年から5年間にわたって毎年1,000万円の寄付を行ったのです。その後も毎年500万円の寄付を継続しています。この寄付金を「丸玉木材森づくり基金」としてプールし、町内の山林経営者が植林や伐採、草刈りなどを行う際の補助を行っているのです。現在はこのほかにも木育教育や伐採業者への支援なども行い、地元の資源育成をする仕組みを作り上げています。 また、多様な産業が集積する地域と異なり、木材の生産地は人よりも木材が多い地域に立地せざるを得ないことも丸玉木材が背負っているものといえます。企業活動を維持するために必須の別事業を垂直統合し、長期的なビジネス活動を成り立たせ、供給地における地域生活を維持するためのインフラ自体も社縁でできるようにしているという意味では、地域と一体化した企業活動を行っている企業であり、地域を牽引する企業であるといえるのではないでしょうか。

*8 株式会社立病院ともいう

*9 内閣府、“株式会社立病院一覧(医療施設調査)”、内閣府、https://www8.cao.go.jp/kisei/giji/03/wg/action/06/siryo3-2.pdf、(参照 2018-04)

地域クラスター活用型

地域クラスター構築型

全国ネットワーク開拓型