静岡県富士市は、富士川が流れる豊かな水流を誇り、古くから製紙業が盛んな街です。特に富士山の伏流水は製紙業には欠かせない立地要素で、明治時代から多くの製紙会社が工場を立地させてきました。日本家庭紙工業会によると、衛生用紙(ティッシュペーパー、トイレットペーパー、タオル用紙、チリ紙)を製造する(製紙業界では「抄造」という)事業所は、全国で102カ所ある中で、静岡県には40の事業所があるように、まさに製造の本場です。

1955年に設立された丸富製紙は、1959年から衛生用紙(トイレットペーパー、チリ紙)の生産を開始し、徐々に機械設備を増強しつつ、現在では主力の富士根工場のほか、県内に4カ所の生産工場を持つトイレットペーパーメーカーとしては全国上位の生産量を誇る会社です。ギフトやウェディング、アレンジメントなどフラワービジネス大手の日比谷花壇とコラボした「Hanataba プレミアム 日比谷花壇プロデュース」や、くまモンなどのキャラクターロール、地元静岡県産の緑茶を使い消臭成分を練りこんだ「緑茶の力プレミアム」など、高品質で多様なラインアップを開発・展開しています。自社工場を構え、トイレットペーパーの生産が売上高のほとんどを占める同社が、地域の「牽引」となっている構造とはいったいどのようなものなのでしょうか。

まずは、データをみてみましょう。

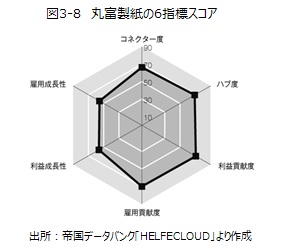

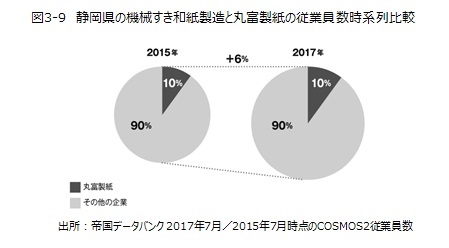

図3-8の通り、地域未来牽引企業の指標では、利益貢献度と雇用貢献度が高いことが特徴です。ここでは雇用貢献度(過去3年間の従業員数の平均)に注目します。丸富製紙と静岡県に所在する同じ業種(機械すき和紙製造)の従業員数を2015年から2017年の3年間の時系列で比較してみたところ、業種全体で微増する中、丸富製紙は約10%のシェアを安定してもっていることがわかります(図3-9)。

取り巻く外部環境をみてみましょう。

トイレットペーパーは景気に影響されやすい商品です。エネルギーコストの上昇や公共料金、税率の引き上げ、社会の節約ムードなどで消費量が変動します。トイレットペーパーの平均単価(1キログラム当たりの価格)をみてみると、2008年の162.1円から2013年149.2円まで5年連続前年比100%割れと下落してきました。2013年には原料価格上昇などを背景として主要製紙メーカーが2度も値上げを行い、製紙業の倒産件数は前年比24.0%の増加*6となるなど、リーマンショック後のデフレが進む中で輸入品の影響を受けるなど苦しんできましたが、2014年より回復し、2016年には162.7円とリーマンショック前の水準まで戻っています。

少し振り返ります。リーマンショック後の日本ではデフレがやってきました。スーパーでは安売りが一般化し、消費者は少しでも安いものを買おうとし、小売業界はPB商品を増やすことで対応しました。中でも特売の対象になりやすいものとして、食品では卵やもやしなどが代表的ですが、消費財ですとトイレットペーパーやティッシュペーパーが店頭の特売コーナーに並ぶことが多くなりました。 製紙業界がデフレによる低価格競争に苦しむ中、メーカー各社は新しい製品を出してきています。低価格なセカンド・サードブランドを展開し、量を稼ぐ一方で、高品質・高価格帯の機能性商品を続々と開発し、利益率を確保していく戦略です。都市部の徒歩の買い物客や年配層向けにヒットした1袋8ロール(12ロールが一般的)のトイレットペーパーや用途別の機能性商品、デザイン性のある商品などはその代表例でしょう。丸富製紙も新商品の開発と無縁ではありません。事業環境や消費者の嗜好の変化にも対応し、徐々に汎用的な白ロールから3枚重ねロール、プリントロールなどの高付加価値品へシフトし、現在では商品の約85%が高付加価値品のラインアップになっています。新商品を含めると14種類のトイレットペーパーを製造し、アイテム数は50―60にもなるように、商品ポートフォリオを変化させて対応しています。

もうひとつ業界の大きな特徴は、装置産業であるということです。原料となる古紙やパルプを備蓄しておく倉庫が必要であり、原料の煮沸、水洗いなどを必要とするため、大型のプラントと大量の水を必要とします。最近では環境保護への取り組みも必須となってきており、パルプの原料として木材以外の非木材の繊維(海藻、穀物、草など)への研究・開発投資や、循環型の工場の整備など、大きな資本を必要とする業態となってきている点も見逃せません。ある市場における企業の集中度を分析する手法にHHI(ハーフィンダール・ハーシュマン指数*7)があります。ビールや半導体、パソコンなど参入している企業が少ない市場における独占の度合いを調べるために使われます。 トイレットペーパーを扱う企業の売上高を用いてHHIを計算すると、1948(HHI:0―10000とする)となります。売上高でみると、日本製紙クレシアと大王製紙という大手2社で市場シェアの約50%を占める寡占市場で丸富製紙は戦っているのです。

装置産業であり、景気変動の影響を受けやすく、寡占市場で競争が激しいという厳しい環境にありながらも、堅調な業績を出している丸富製紙は、どのような取り組みを行ってきたのでしょうか、代表取締役社長の佐野武男氏に聞きました。

「装置産業であるだけに、トイレットペーパーを作るということはいかにして機械設備を導入していくか、し続けていくかというビジネスであるともいえます。創業当初は職人が包丁で切るような製造方法でしたが、工場の新設や設備投資に加え、2枚重ねやミシン目入り、エンボス加工、芯なしロールなどの開発を続けています。」

同社はその中でもロールの巻き長さを伸ばすことについては、相当な努力を繰り返してきました。家庭用のロールは20メートル程度が一般的ですが、業務用のロールの場合、できるだけ交換の手間を減らすためにも長いものが望まれます。1980年代は60メートル程度が技術的な限界でしたが、アミューズメントパークなどでは1ロール20分程度のスピードで使い切ってしまうことから、もっと長く持つものが欲しいという強いオーダーが丸富製紙に来ました。

ロールを長くするにはいくつかの技術的な困難が立ちふさがります。「ロールを切断する刃がきつく巻いたロールに負けてしまう」「紙を薄くすると破れやすくなる」―こういった課題が次々に持ち上がってきます。課題を解決するためには、生産機械から考え直す必要がありました。ロールの芯がない巻き方ができる海外製の生産機械を導入したこともありました。しかし、丸富製紙がとった方法は自社開発と地域の企業との連携でした。

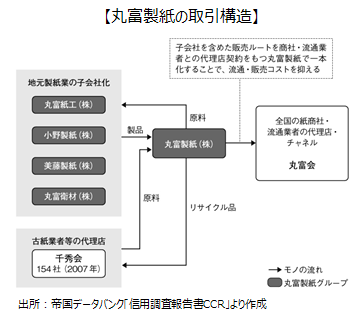

地元の企業とは議論を繰り返すことも深めることも容易でしたし、課題であった紙幅の小さい加工機械は小回りの利く中小企業の得意とするところでした。結果として、250メートル、300メートルのロール製造に成功し、交換も少なくコンパクトに収納できると好評を得て、高速道路のサービスエリアや空港向けの業務用として需要を拡大することになりました。 こういった地元・自前中心の開発・生産スタイルのため、業歴を重ねていく中でネットワークが構築されていくことになります。結果として、地域の製紙メーカーのリーダー的な存在として中小の製紙メーカーをグループ化していくことになりました。グループ化により、同社は図3-10にあるような取引構造を形成することになります。

図の右側にある販売チャネルですが、丸富製紙では「丸富会」という販売代理店形式をとっています。製紙業界はPBなどの場合は直接の取引がありますが、一般的には家庭紙一次問屋や地方雑貨問屋を通じて流通経路を整えています。 これは、トイレットペーパー自体が軽い割に大量に必要なこと、在庫をある程度必要とすることなどがあり、各地方にある問屋を経由して小売店に販売されたことに由来しています。丸富製紙も1956年から代理店制度を開始し、今年で63年目を迎えるなど安定的な流通経路となっています。 一般的に代理店の役割は、1.在庫・配送機能、2.情報提供機能、3.金融機能の3つです。代理店網を構築することは、物流面も含めたコストの低減ができるため、メーカーにとっても重要なパートナーという位置づけになります。その中でも、卸と代理店では、「どのメーカーのものでも扱える」卸と「丸富製紙専業」の代理店という違いがあります。トイレットペーパーはどうしても量が必要な商品ですので、代理店に加入する方が安定的に供給可能な関係を築くことができます。一方で、専業の扱いとなると気になるのは商品のラインアップです。 前述したように、トイレットペーパーは景気に影響される商品です。そのため、低価格商品が売れる時期もあれば、高級品の需要が伸びることもあります。代理店としては当然その時に売れる商品を調達したいと考えますし、そのオーダーに応えることがメーカーに求められます。 そのため、丸富製紙は自社で新たな商品開発を続けています。高価格から低価格まで、そして家庭用から業務用までのラインアップを取りそろえるため、丸富製紙は今後も静岡県内の中小企業を束ねてグループ化して需要に応える取引構造を形成していくことでしょう。

*6 帝国データバンク、"倒産集計一覧2013年報"、帝国データバンク、https//www.tdb.co.jp/tsan/syukei/13nen.html、(参照2018-04)

*7 市場に算入している企業の市場占有率(%)を二乗し、すべての企業における総和を求めたもの

地域クラスター活用型

地域クラスター構築型

全国ネットワーク開拓型