マツモト産業が本社を置くのは商都大阪、関連会社でメーカー部門を担うマツモト機械が本社を置くのはものづくりの街、八尾です。代表取締役会長兼社長の吉田充孝氏は、自社の業態を一言でいうと「メーカー商社」だといいます。今から約100年前の1919年、大阪市に鉄店として創業されたマツモト産業は、創業時から手がけている溶接機材(溶接棒や電気溶接機、溶接装置など)の分野で著名な企業の1社です。

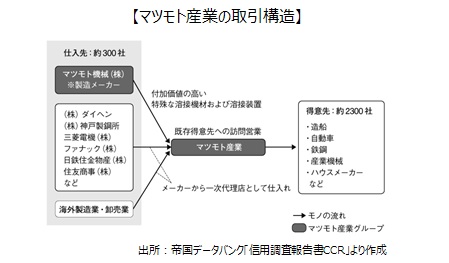

現在の業務内容は、1.溶接材料や新素材、高圧ガスなどの「金属材料」、2.溶接機器や板金・工作機械、環境機器などの「産業機器」、3.FAシステムやロボット、CAD/CAMなどの「メカトロ機器」、4.ソーラーシステムなどの省エネ環境、CO2削減機器などの「エコロジー関連」の販売を事業の柱と位置付けています。

主力の溶接機材では、「標準品」と「特注品」の2種類を扱っています。標準品は、様々なメーカーから様々なものを仕入れて販売し、一方の特注品は、関連会社のマツモト機械で顧客の要望に応じた溶接装置を設計・製作し納入しています。最近は提案型営業を強化していることから特注品の業績が伸びており、同社の業績を支えるようになってきています。吉田会長兼社長が「創業時から培ってきた『金属の溶接・切断・曲げ技術』を駆使してお客様のニーズにきめ細かく応えることが私たちの強み」と強調されているように、ここが「メーカー商社」という関連会社にメーカーを擁している強みとなっています。ここ5年は増益を続けており、2017年3月期は売上高が約580億円、売上高総利益率は12%という業績になっています。

では、地域未来牽引企業としての姿を雇用の面からデータをみてみましょう。

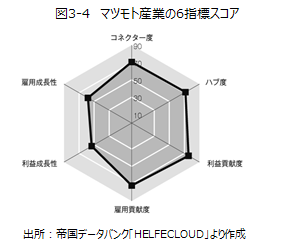

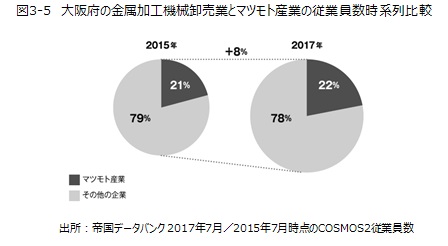

図3-4の通り、メーカー商社というだけにコネクター度やハブ度も高いのですが、注目は雇用です。雇用貢献度(過去3年間の従業員数の平均)のスコアが高くなっています。マツモト産業は溶接機材の分野におけるメーカー商社ですが、日本標準産業分類では溶接機材だけの業種区分がないため、業種細分類上で溶接を含む卸売業である「金属加工機械卸売業」で分析を行ってみます*4。マツモト産業と同じく、大阪府に所在する金属加工機械卸売業に分類される企業の従業員数を2015年から2017年の3年間の時系列で比較してみたところ(図3-5)、業種全体で微増する中、マツモト産業は約21%のシェアを安定してもっていることがわかります。

取り巻く外部環境をみてみましょう。

溶接に関わる産業は、バブル経済崩壊の不況や金融危機といった厳しい経済環境の中で、自動車の持つ高いポテンシャルに啓発され、牽引されてきました。自動車向けの需要が開発を後押しし、溶接の高度化や品質向上が実現していきました。主に製造業の設備投資に対応して需要が変動し、販売の際には加工機械メーカーと顧客との間をつなぐ営業人材の役割が重要になります。そのため人材教育が競争力の決定要因のひとつとなる業界といえます。単価が高く、顧客ごとに要求事項が発生する製品ですので、規模の経済性が働きにくく、市場に投入する営業担当者と顧客数で業績が決まるような側面があります。溶接は、2007年に中小ものづくり高度化法に基づく特定ものづくり基盤技術に業種指定され、その重要性が認識されています。このことからも、溶接分野においては溶接技術の開発にとどまらず、人材の確保や技術の伝承などへの取り組みが強化されています*5。

では、マツモト産業はどういった顧客構造をもっているのでしょうか。 同社の会社概要には、クボタや大和ハウス工業、豊田自動織機、JFEスチール、三菱重工業、三菱電機など名だたる企業が並んでいます。ただし、大企業ばかりと取引しているわけではありません。取引先は常時5,000から6,000社はあるといいます。納入先は全国に散らばる生産工場で、スポットでの取引も含めると「数えたことはないが8,000社くらいはあると思う」(吉田会長兼社長)というほどです。このため、北海道から九州地方までに約50の支店・営業所を設置しています。多くの仕入先があるのも、「なにわの商売のやり方が互いに合っているから、自然とそうなったのでしょう」と吉田会長兼社長は語っています。こういったビジネスモデルを持っているところが、コネクター度とハブ度の高さに反映されているといえます。

溶接機材を含む金属加工機械卸売業は、人的資源が重要な競争力になっている業界です。その中で売上高500億円という規模をどうやってマツモト産業は達成しているのでしょうか。まず、同じ大阪府で比較してみます。

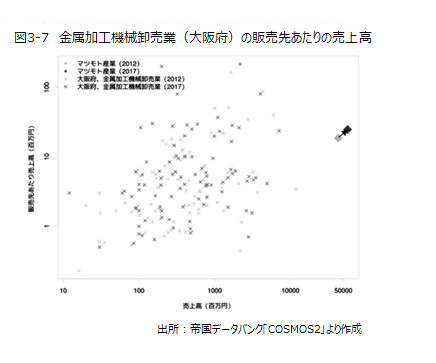

図3-7は取引データから得られた販売先数と各社の売上高を2012年と2017年を比較してプロットしたものです。

図の右側にある菱形がマツモト産業ですが、同社の近くに企業がいないことに気が付きます。前述したように、溶接機材を含む金属加工機械卸売業は、規模の経済性が働かない業界ですので、ほとんどの企業がそうであるように、各社の売上高は10億円から50億円のあたりに最も多く、100億円を超えるのは、わずかに2社です。このことは、企業規模を拡大することが容易ではない業界であることを示唆しており、単に従業員数を増やして営業先の数を回れば売れるといった構造ではないことを示しています。 つまり、飛び抜けた売上高を実現するためには、従業員数を増やすことと、他にも違った経営要素を持っていなければ実現できない規模にマツモト産業はあるということになります。こうしたマツモト産業の強みは、溶接機材を含む金属加工機械卸売業全体で見ても突出して表れていることが分かります。

マツモト産業の競争力が人材にありそうだということはデータからも観察することができました。実際に同社は、この4、5年で年率約10%ずつ従業員を増やしています。2017年3月期は単独で約430人、関連会社のマツモト機械を含めると約580人の従業員が勤務しています。 業容拡大が続いているために従業員を増やしていますが、増やせば業績が伸びるほど甘い業界ではないことは先の外部環境で見た通りです。

マツモト産業の制度で少し違いがあるとすれば、評価を半期ごとではなく、4カ月ごとにしているということです。そして、年に3回の賞与が支給されています。 支店・営業所単位で4カ月ごとに「独自の計算式」に基づいて成績を評価し、賞与の原資を割り振っています。この成績のデータは、従業員も参照できるようにガラス張りにしており、「頑張った営業所や社員には、それなりに報いる」というこの仕組みが、従業員のモチベーションを引き出すことに役立っているそうです。

もうひとつ大きなポイントは、小さなグループで評価していることです。支店や営業所に勤務する従業員は10人程度で、小集団単位で4カ月ごとに成績が明らかになり、経営に直結する数字が“見える化”されているため、現場の従業員にも自然と経営への参画意識が芽生えてくる仕組みになっています。このことを吉田会長兼社長は「小集団での取り組みの積み上げが、全社の成績につながってきます。つまり、現場の社員が売り上げや利益、経費などを意識してくれることで、全社の業績が向上するわけです」と語っています。この仕組みは、吉田会長兼社長が入社した1971年には導入されていたといいます。47年以上、同社の持続的な成長と業界内での飛び抜けた規模を支えています。

少し視野を広げます。 人口減少社会が本格化し、企業に人手不足が迫っています。 日本は会社で業務上経験することで学んでいくOJT方式が一般的です。OJT方式の場合、長い期間の就業を前提としていますので、定期的な採用が重要になってきます。人手不足は長期的な業務経験を必要とする企業にとって、事業を継続する社会基盤が揺るがされている状況だともいえるのではないでしょうか。 人口問題に政治的に介入してはならないといいます。それは歪んだ構造を作ると取り戻すのに倍の時間を要するからだといいます。高度なプロフェッショナル人材であれば、高い流動性をもって移動し続けることも可能でしょうが、多くの人々はある程度安定して就業したいと考えますし、経営側も経営は長期的なものですので、安定した雇用をしたいという思いは強いものと考えられます。 地域未来牽引企業で採用されている雇用データは、貢献度(大きいか)と成長性(成長し続けているか)でみています。 雇用の規模や成長は企業の理屈だけでは成立しません。人口減少社会において長期的な雇用を実現するためには、組織としての整備や社員とのつながりをどのように形成するかという部分が必要です。マツモト産業は長い時間をかけて、評価と組織制度を作り上げてきました。こういった姿勢があったからこそ、社員が定着し、継続的な業績の伸びを支えてきたのだといえます。

*吉田会長兼社長のお名前「吉」の漢字は画面表示の都合上、実際と異なります。

*4 吉田会長兼社長のインタビューでは、「当社は溶材を扱う会社ですので、金属加工機械卸と必ずしも一致するものではありません」とのコメントがありました。

*5 "第1編4.産業の動向と溶接技術の変遷"、日本溶接協会60年史―21世紀 溶接この10年の歩み―、https://www-it.jwes.or.jp/jwes_60th/jwes_60th_pdf/1_4.pdf、産報出版、2009

地域クラスター活用型

地域クラスター構築型

全国ネットワーク開拓型