米どころ新潟県の中央部にある三条市は、燕市とともに金属加工業の集積地域です。その三条市に本社を構えるパール金属は、高波久雄会長が1965年に興した金物商を源流として1967年に設立以来、50年を超える老舗企業です。金属雑貨卸が主体ですが、同社の強みは独自商品の展開で、主に「パールライフ(PEARL LIFE)」というキッチン・リビング用品ブランドや、1976年から取り組む「キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG)」のブランドでキャンプ用品にも進出し、全国で広く知られるようになりました。 まずは、地域未来牽引企業としての姿をデータからみてみましょう。

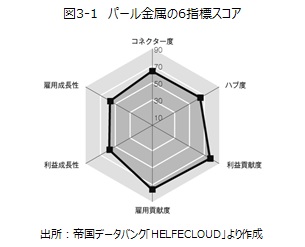

図3-1の通り、6つ全てのスコアが50より高くなっていますが、特に高いものが「雇用貢献度」と「利益貢献度」です。貢献度はそれぞれの従業員数と営業利益の過去3か年の平均値ですので、ある程度のボリュームがあることを示しています。特に注目すべきは安定した雇用貢献度です。

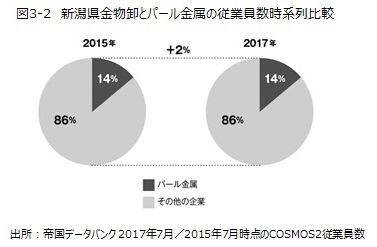

図3-2は、新潟県の金物卸とパール金属の従業員数を時系列で比較したものです。新潟県の金物卸全体の従業員数の推移を2015年から2017年の3年間で集計しています。県の従業員数は2%増えていますが、約650人の従業員がいるパール金属のシェアは3年間変わらず14%と安定しています。

取り巻く外部環境をみてみましょう。

キャンプ人口は4年連続で増加*1し、2016年は前年を上回る830万人を記録する中、キャンプ用品の市場も活況を呈しています。 2010年頃から海外で目立つようになってきたグランピング(「魅力的」を意味するグラマラスとキャンピングを掛け合わせた造語*2)と呼ばれる高級志向の体験型宿泊施設が出てきたことで、より手軽で質の高い宿泊施設やキャンプグッズなどの市場が切り開かれたことで参加者の幅が広がったことも大きいでしょう。キャンプ用品も海外ブランドのコールマンやパタゴニア、コロンビアなどに対して、日本ブランドのモンベル(大阪府大阪市)やスノーピーク(新潟県三条市)など、単なるキャンプ用品の枠を超えたブランドとしても市場に受け入れられています。キャプテンスタッグは、愛好者の中で「高コスパ」であるということで知られています。その中でも金属製の焚火台やグリル、ベンチ、食器など堅牢な商品は、アウトドアという使用環境の中で長年金属製品を扱ってきた同社の強みが発揮されているところです。

いまや売上高が約380億円、営業利益率は約8%と高い収益を誇る企業となっています。この好業績を生み出しているビジネスモデルをみてみましょう。

パール金属の特徴は、キッチン・リビング用品とキャンプ用品で合計5万アイテムを製造・流通させるビジネスモデルにあります。この5万アイテムという幅広い商品ラインアップは金属製品の枠を超えた展開となっており、それは「市場志向」でのドメイン設定を行った結果であると考えられます。これほど多くのアイテムが必要なのは、同社が市場志向による「トータル売り場提案」を行っているためといえます。棚をパールブランドでそろえてしまうことで収益を安定させる戦略といえます。そのためには、在庫を持つ必要がある(同時に在庫リスクを抱えることができる資金力が必要)とともに、新しいアイデアを生み出す能力も必要です。「年間2000の新製品を生み出し、毎日のように製品を出し入れ替えていく」(高波会長)。キッチン用品であれば、鍋から包丁、皮むき器まで企画し、「取引先であるスーパーに対して、売り場作りをトータルで提案できるようにしている」(高波会長)と言います。全国の流通業との取引も多く、「スーパーはもちろん、ホームセンターやドラッグストアとの取引も増えている」(高波会長)。近年はネット販売事業者との取引も増えており、特にアマゾン・ドット・コムでの取扱額は近々に50億円を突破する見通しになっています。

こうしたビジネスを可能としているのが独自の物流インフラです。三条地域には実に10拠点もの物流センターがあり、そのうち4拠点は最新鋭の大型自動倉庫を設けています。数万点におよぶアイテムが自動倉庫のパレットに搭載されており、量販店から注文があれば即座に出庫し、その日のうちにトラックで配送しています。一般消費者向けのネット通販も同様で、当初はアマゾンの倉庫に置いていましたが、販売量が増えるに伴って、自社の物流センターからの発送を主体にしています。商品の配送には、地元の有力運輸企業との連携を強めており、各物流センターには県内2位で中越地区に強い中越運輸のトラックがひっきりなしに出入りし、全国への即日出荷を支えています。同1位の新潟運輸とも取引しています。 5万アイテムもの製品を作り続ける仕組みと取引構造も構築しています。

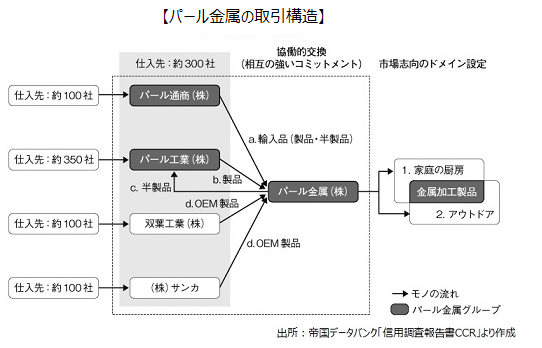

同社の仕入先には、海外の協力工場からの仕入れを行うパール通商や、金属製品製造を行うパール工業、燕三条地域で金属製品製造を行う双葉工業、プラスチック製品製造および金属製品製造を行うサンカといった主要仕入先を含めた約300社が並んでいます。これらの主要仕入先4社はそれぞれ100―350社と多くの仕入先を持っており、輸入を行うパール通商を除けば、燕三条地域の金属加工業などが中心になっています。このような燕三条地域の金属加工業と海外の協力工場という大規模な取引ネットワークで「協働的交換(非常に緊密な情報交換、社会的および事業上の提携、長期的メリットを見据えた相互のコミットメント*3) 」を行うことで5万アイテムという商品ラインアップを支えています。

一口に5万アイテムといいますが、それだけの数を生産し続けるための製造設備を確保する必要がありますし、素材も金属だけではなく、プラスチックを使った耐熱調理器具など商品のバリエーションを出していく必要があります。その中でパール金属がとった仕入れにおけるMake Buy戦略は、「製造を他社で」「設計と検査(ブランド化)を自社で」というファブレス形態を取引構造の中で組み入れているところにあるといえます。同社が当初より貫いているのが、商品の設計・デザイン、販売に徹することです。約650人の社員のうち、実に約100人が開発に携わり、約20人がデザインを担当しています。顧客ニーズを把握するために、営業出身者が開発を担当することが多いといいます。

もうひとつ欠かせない最大の舞台装置が燕三条地域にある、日本でも屈指の金属加工クラスターの活用です。燕三条地域には、実に523社(三条工業会組合員数、2018年3月16日現在)もの金属加工業が集積しています。三条市の企業はこのうちの9割強を占め、塑性加工の15分野全てを網羅しています。「こうした地域は日本でもここだけ」(高波会長)といいます。委託先は地元に集積する金属加工メーカーの約6割に当たる約300社、中国などアジアを中心とする協力会社200社以上に委託しているなど多様な商品群を支える仕入れネットワークを構築しています。 その秘訣を高波会長は「案件ごとに、必要となる素材や加工のノウハウを持つ企業にお願いしている。長年の付き合いでどの企業が何を得意とするのかノウハウを蓄積してきた」と語っています。 大きな投資が必要な生産を外部に委託する一方で、取引先との間で応分のリスクを負担するため、製品によっては生産のための金型を自社側の資産にしています。これは品質にも寄与しています。高波会長は「日本であっても中国であっても、同じ品質で製品を作ることができる。いわばメード・イン・パールのようなものだ」と自社ブランドへの誇りを隠しません。 こうした三条市という地域特性をいかしたMake Buy戦略、特に協働的な取引関係の構築や販売面での「高コスパ」ブランド戦略などが合わさって、独自の競争力と高い利益率を達成しているといえます。

パール金属は、地域で多くの企業と一緒にパールブランドを作っていることから、社内だけではなく地域に対しても直接今後の方針について説明する機会を作っています。 2018年1月5日。三条市内のイベント会場で取引先の金属加工業など約500人が出席する「第43回パール会新年会」が開催されました。基調講演には、慶應義塾大学名誉教授の竹中平蔵氏が登壇。高波会長が業績や流通業界、高波文雄社長が経営戦略について、それぞれ説明されました。同社と取引を行う金属加工メーカーは方針を聞くことで、今後の製品の動向や生産量など、自社の方向性についての検討材料となるもので、まさに協働的交換を構築するための取り組みのひとつといえます。地域への意識の強さは、2014年に地元の三条市民球場の命名権を年間840万円で取得して現在も継続するようなところにも表れています。同社にとっては、「地域経済の中のパール金属」という位置づけなのでしょう。

*1 日本オートキャンプ協会、オートキャンプ白書2017、2017

*2 日本グランピング教会"グランピングとは"、日本グランピング協会、https://glamping.or.jp/about-glamping.html(参照2018-04)

*3 マイケル・D・ハット、トーマス・W・スペイ、産業財マーケティング・マネジメント、笠原栄一訳、白桃書房、2009

地域クラスター活用型

地域クラスター構築型

全国ネットワーク開拓型