日本の貨物輸送の9割以上を担うトラック輸送。企業間のさまざまな原料や物資の輸送から個 人への宅配まで、物流網に欠かせない存在として経済活動を支えている。 しかし現在、トラック輸送業界は、ドライバー不足や高齢化、燃料コストの上昇などさまざま な課題に直面している。今年 4 月からは働き方改革関連法による時間外労働の上限規制がトラッ クドライバーに適用され、これにより生じる輸送力不足などの諸問題、いわゆる物流の「2024 年 問題」が目前に迫っている。帝国データバンクが今年 1 月に発表した調査では、物流の「2024 年 問題」の影響として約 7 割の企業が物流コストの増加や納期の延期といったマイナスの影響を見 込んでいた。

一方で、4 社に 1 社は「これまで通りで問題が生じず、対応する必要がない」など の理由で対応を考えておらず、物流を取り巻く環境に対してやや危機感の低さもみられた。 そこで帝国データバンクでは、トラック輸送業界を取り巻く環境や景気 DI の動きを分析し た。

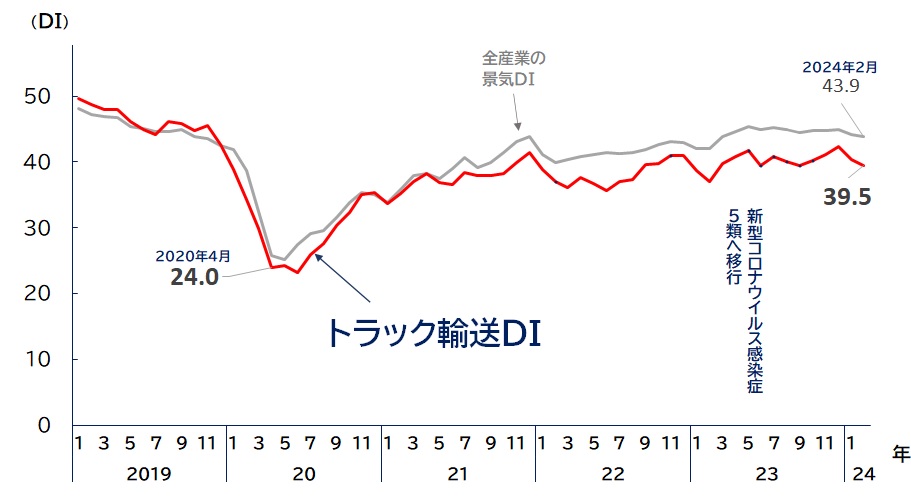

◆トラック輸送 DI は 39.5、2021 年 5 月から全産業を 34 カ月連続で下回る

トラック輸送 DI(※1)は、1 回目の緊急事 態宣言が発出された 2020 年 4 月にリー マン・ショック以来の低水準となる 24.0 を記録した。 以降はコロナ禍での外出自粛によって ネット販売が活況となり、宅配貨物の個 数が増加したものの、企業間物流は減少。加えて、スーパーマーケットからの マスクやトイレットペーパーなど日用品の大量発注により、荷受け作業が混雑し、物流センターではトラックが数時間待ちという事態も発生していた。このため、2020 年後半から 2021 年前半 までトラック輸送 DI は、全産業平均と同レベルにとどまった。

※1:トラック輸送 DI は、「一般貨物自動車運送」「特定貨物自動車運送」「貨物軽自動車運送」などの景気 DI から算出。景気 DI は、TDB が算出する全 国企業の景気判断を総合した指標。50 を境にそれより上であれば「良い」、下であれば「悪い」を意味し、50 が判断の分かれ目となる

その後は、公共工事の集中や民間企業の年末・年度末の駆け込み発注、引っ越し関連などの季節需要に起因して一部の企業では業績が上向いたが、燃料価格の高騰により利益が圧迫されたことが大きく響き、2021 年 5 月から全産業平均を 34 カ月連続で下回っている。

企業からは「物流 業界はコロナ禍・原油高・働き方改革といった三重苦のため景気は良くない。賃金アップに協力 したいがその原資が確保できない」(宮崎県、一般貨物自動車運送)「物価高騰により、物流の停 滞がみられる」(福島県、一般貨物自動車運送)などの声が聞かれる。 今後は、働き方改革により労働環境の改善や物流業界のイメージ向上が期待される一方で、時間外労働の減少によるドライバーの収入減やそれに伴う離職率の増大、運送・物流事業者の業績 悪化が危惧される。

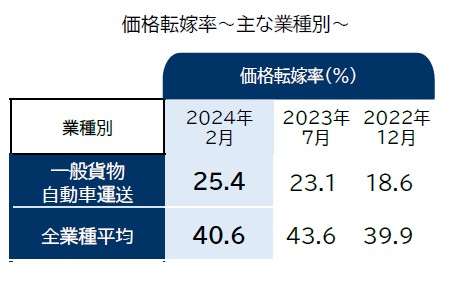

◆一般貨物自動車運送業の価格転嫁率 25.4%、全業種平均との差は 15.2 ポイント

帝国データバンクが 3 月 22 日に発表した『価格転嫁に 関する実態調査(2024 年 2 月)』によると、「一般貨物自動 車運送」の価格転嫁率2 は 25.4%と、全業種平均(40.6%) を大きく下回る結果となった。2023 年 7 月に行った同調査の 23.1%からは改善がみられるものの、燃料高騰分や人件 費上昇分の転嫁は依然として進んでいない。

各社は配送オペレーションの適正化に対して先行投資を行い、さらなる合理化を進めている。 また、複数企業で連携した共同配送やモーダルシフトなどの取り組みも進む。さらに、宅配便大 手は燃料費の高騰や労働力減少による賃金や時給単価の上昇などへの対応として、個人利用の宅 配便運賃を 2023 年 4 月から値上げに踏み切っている。

物流問題解決に向けて、「運賃引き上げ」「労働環境の改善」が急がれるなか、運送事業者のみならず荷主や消費者にも意識改革が求められる。荷待ち時間の削減や輸送工程を複数人で分担する中継輸送などの労働時間短縮への取り組みだけでなく、荷主と物流業者の非効率な“商慣習の見直し”や再配達を「置き配」に変更するといった荷主・消費者の“行動変容の促進”に対してサプライチェーン全体で取り組むことが、物流革新のためには欠かせない。

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

お問い合わせ先 株式会社帝国データバンク 情報統括部 TEL:03-5919-9343 E-mail: tdb_jyoho@mail.tdb.co.jp