建設インフラ関連企業の動向調査

急がれるインフラ更新 建設後50年超の 劣化設備が急増~建設業7割で人手不足、倒産も過去10年で最多、人材確保と技術継承が喫緊の課題~

SUMMARY

日本のインフラ設備は、その多くが高度経済成長期前後に整備されており、道路橋やトンネル、上下水道などについては建設後50年以上経過する割合が、今後急速に高まると指摘されている。そのため、老朽化したインフラ設備の維持更新が急務だが、建設業に従事する人材は減少の一途をたどり、7割の企業が人手不足感を訴えている。さらに、直近の倒産件数は増加傾向で推移しており、人材の確保と技術の継承が喫緊の課題である。

株式会社帝国データバンクは、インフラ設備の老朽化の実態および建設業界の人手不足、倒産件数の動向について調査・分析を行った。

2040年には、橋やトンネルなどの半数超で建設後50年を経過

2025年1月28日に埼玉県八潮市の交差点で発生した道路の陥没事故は、直径約5メートル、深さ約10メートルにわたって突然陥没し、2トントラック1台が転落した。現時点ではっきりとした原因は判明せず検証中だが、老朽化した下水道管の破損の可能性が指摘されている。

埼玉県によると、当該下水道管は1983年に供用開始となっており、40年以上が経過していたことが判明。県が5年に一度実施する検査では2021年当時、当該箇所は「直ちに工事等が必要な状況にはない」と判断していた。また、2月には千葉県大網白里市でも水道管破損とみられる道路の陥没事故が発生した。

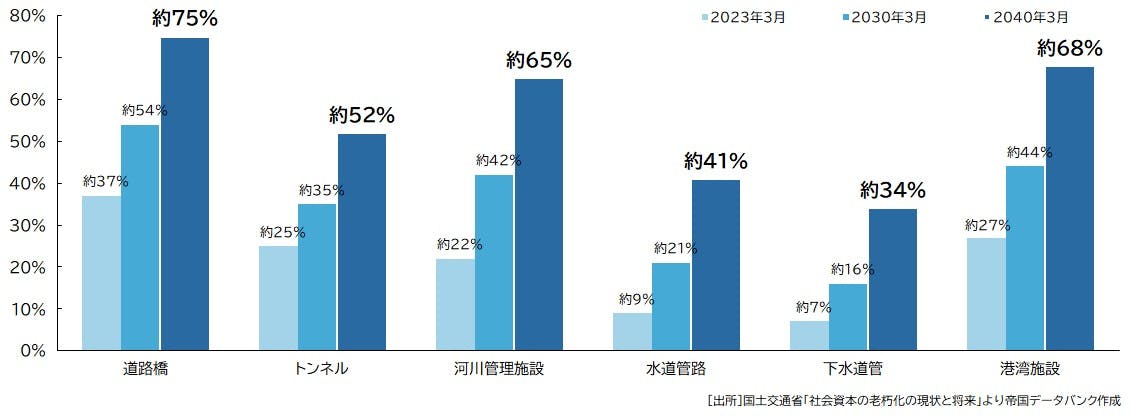

国土交通省の資料[1]によると、日本のインフラ設備の多くが高度経済成長期前後に整備されており、道路橋やトンネル、上下水道などは、建設から50年以上経過する設備の割合が今後急速に高まると指摘されている。とりわけ道路橋は、2030年3月時点で建設後50年以上が経過する設備が約54%に達する。さらに、15年後の2040年3月には約75%に達し、インフラ設備の4分の3が50年以上経過したものとなる。なお、下水道管は、2030年3月時点で約16%、2040年3月には約34%が建設後50年以上経過すると見込まれている。

インフラ設備の老朽化が急速に進むなか、設備の機能や性能に不具合が発生する前に修繕などの対策を講じる「予防保全」が重要視され、そのための国の予算として2024年度には7,600億円以上の金額が計上された。国をあげて持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けた取り組みが急がれている。

インフラ設備の老朽化状況の推移(建設後50年以上経過する各インフラ設備の割合)

建設就業者500万人割れ、企業の7割が人手不足と認識

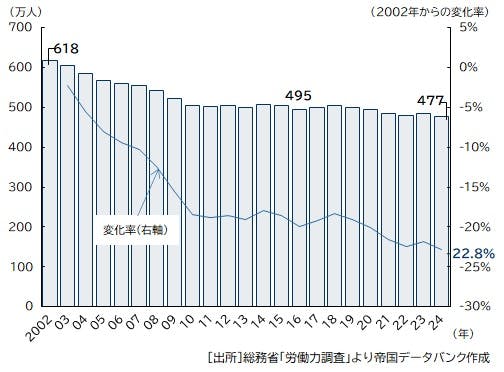

不具合が生じる前の「予防保全」対策など、戦略的にインフラ設備の維持管理や更新が求められている一方で、建設業界の就業者が急速に減少している。2002年に618万人だった建設業の就業者数は、2016年には500万人を割り込み、その後は増減を繰り返しつつも、2024年には477万人とおよそ20年間で140万人以上の就業者が減少[2]している。この間、全産業の就業者数は女性や高齢者の就業者の増加にともない約7%増加しているが、建設業に限ると約23%の減少となった。屋外での過酷な作業環境や長時間労働が敬遠されることが多く、長年、若い世代にとっては必ずしも人気のある職種とは言い難い。加えて、高齢化の進む業界でもあるため、多くの熟練の職人が引退する時期を迎え、技術の継承が進んでいない状況にもなっている。

このため、たとえ予算を確保できたとしても、インフラの工事やメンテナンスに実際に対応できる人材が不足していては計画どおりに対処が追いつかなくなると考えられる。

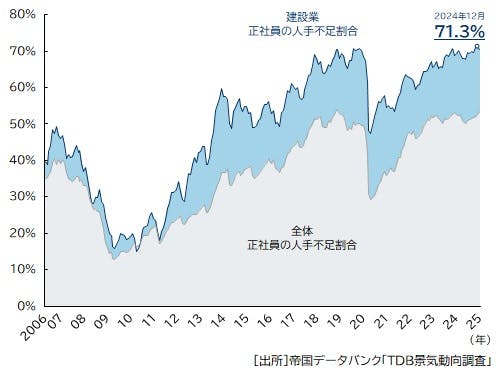

TDB景気動向調査で毎月把握している人手不足感の割合をみると、建設業界における正社員の不足割合は、2024年12月に71.3%と過去最高を記録した。都市の再開発や民間の設備投資、国土強靱化に資する公共事業、メンテナンス事業など多くの工事需要があるなか、コロナ禍以降は人手不足感が急速に高まり、高止まりの水準で推移している。

企業からは「職人不足が起きている」(土木工事)や「仕事はあるが、人手不足で受注できない」(塗装工事)といった機会損失を懸念する声が複数寄せられた。就業者数の減少が顕著になるなか、人材の確保は企業活動を行ううえで喫緊の課題といえる。

建設業の就業者数は減少傾向となり、企業の人手不足感は高止まり続く

仕入単価は高止まりも価格転嫁が進まず、収益性に厳しさ

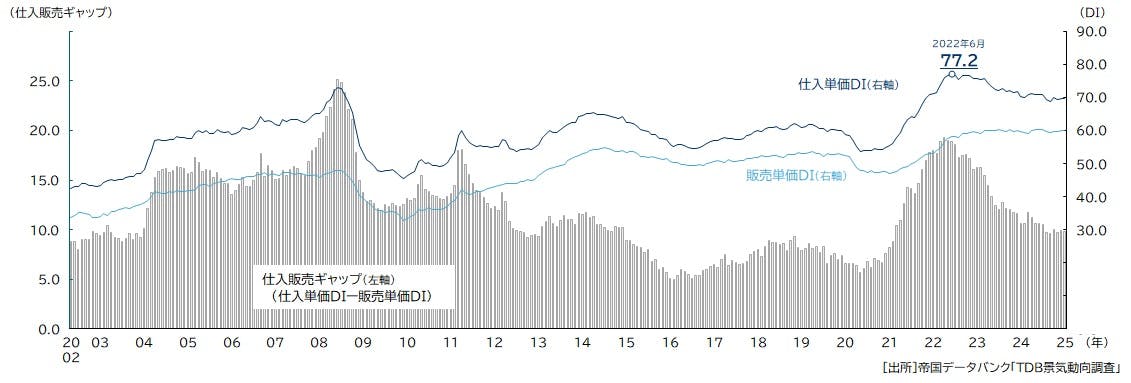

建設業界で人手不足と並んで課題解決が急がれるのが収益環境の改善である。毎月把握している仕入単価DIと販売単価DI[3]の関係を分析すると、建設業界では仕入単価DIは2021年以降急速に上昇し、2021年12月から2024年7月までの32カ月間連続して70以上となった。2022年6月には過去最高の77.2を記録、直近も60台後半で推移しており、仕入コストは高止まりの様子がうかがえる。一方で、販売単価DIも2022年後半から60前後で推移しており、仕入れ単価の上昇につれて同様に高まっている。

仕入販売ギャップ(仕入単価DI-販売単価DI)をみると、コロナ禍以降20ポイント近い差が表れ、直近でも10ポイント程度の開きがある。仕入れ単価の上昇に対して、販売単価への価格転嫁が十分に追いついていないことを示し、収益悪化の要因となっている。

企業からは、「工事量は増加しているが、人件費・物価などについては高騰しており、実質利益は減少している」(給排水・衛生設備工事業)や「材料価格の高騰分が転嫁できていない」(土工・コンクリート工事)というように収益性に関する厳しい声も少なくない。

建設業界の仕入単価DI・販売単価DIの推移

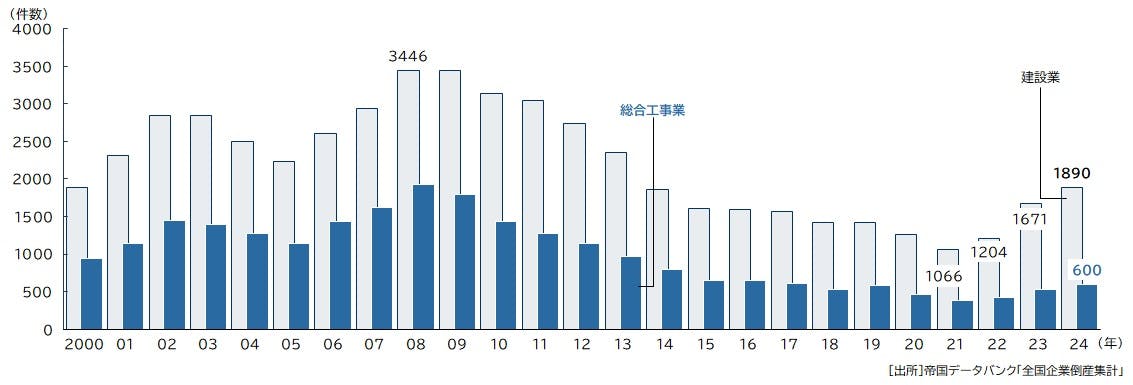

2024年の建設業の倒産件数は1,890件、3年連続で増加

建設業の倒産動向をみると、2024年は1,890件(前年比219件増)となり、3年連続で増加した。年間約3,500件も発生していたリーマン・ショック後の状況と比較すると低水準であるが、2015年以降の直近10年間でみると最多となっている。職人などの人材確保や人手不足にともなう人件費の高騰が足かせになっているほか、資材高による企業収益の圧迫、後継者不在による事業の安定的な継続の難しさなどが経営破綻に至る原因となっている。

建設業界の倒産を分野別にみると、インフラ関連の工事の中核を担う一般土木建築工事業などを含む総合工事業が2024年には前年より76件(14.5%増)多い600件倒産しており、建設業全体の3割を占めた。なお、件数が前年を上回るのは3年連続となった。

さらに、業界では休廃業・解散を選択する企業も多く、地域のインフラ工事を担う、技術やノウハウを持つ地場の建設業者が退出することによる地域社会へ与える影響も無視できない。

建設業界の倒産件数の推移

「荒廃する日本」とならないために求められること

1980年代のアメリカでは、30年代に行われたニューディール(政策)によって投資された多くの道路施設などで老朽化が顕在化し、「荒廃するアメリカ」と呼ばれるほど、劣悪な状態に陥っていた。60年代後半から70年代にかけて、インフラに対する十分な維持更新に必要な予算を確保できていなかったことが原因といわれている。その後、ガソリン税などの増額を通じて財源を増強し、維持修繕に力を入れたことで大きな危機を脱却していった。日本においても、建設後50年以上経過するインフラ設備の割合が急速に高まっている。国や自治体が維持更新、保全を行うための予算を計上していても、それに対応できる企業や職人が不足していては「荒廃する日本」に陥るまでの時間的余裕は少なく、待ったなしの状況といえる。

本調査の結果、建設業に従事する人材は減少の一途をたどり、業界内で7割の企業が正社員の人手不足感を訴えていた。人手が足りないことで生じる受注機会の損失による業績へのマイナス影響だけでなく、業界全体として職人不足が続くことで技術が蓄積・継承されない課題も浮き彫りになりつつある。また、業界内を取り巻く環境は厳しさが続き、建設業の倒産件数も2024年は1,890件と過去10年で最多となるなど、増加傾向となった。

職人が不足する状況は、仕事が受注できないことだけでなく、長年培った技術が消失していくことを意味する。さらに、倒産や廃業などにより企業が市場や地域社会から退出することで、企業が持つ貴重なノウハウが失われる危険性がある。結果として、継続的なインフラ整備や維持更新が困難となり、老朽化したインフラ設備が引き起こす重大事故ばかりでなく、地震や風水害、山火事などの自然災害が同時多発的に発生する懸念もあり、日常生活に支障をきたすリスクが高まることになる。

人口減少や過疎化が進展するなかで、継続的なインフラ設備の維持更新に際しては、これまでと同様の取り組みでは対応が追いつかなくなる恐れがある。そのため、企業に対する若手技術者の確保と育成、熟練技術者の知識やスキルを継承するための企業向けの支援策が必要であり、業界全体で官民連携しながら優先順位を明確にして効果的な対策を講じることが急務である。加えて、ドローンやAIによる診断などデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進による省人化や効率化を図ることも重要であり、国や自治体によるこれらの施策の推進が一層求められる。

[1] 国土交通省 社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト インフラメンテナンス情報「社会資本の老朽化の現状と将来」。

[2] 総務省「労働力調査 第12・13回改定日本標準産業分類別就業者数 2002年~」

[3] 仕入単価および販売単価について、前年同月と比べて「非常に上昇した」から「非常に低下した」までの7段階で尋ねている。仕入(販売)単価DIは、0~100の値をとり50より上であれば仕入(販売)単価が前年同月より「上昇」、下であれば「低下」していることを表す

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

株式会社帝国データバンク 情報統括部 TEL:03-5919-9343