取引を通じた資金供給という観点から、スタートアップ企業とその取引先についての分析を行ったところ、以下の事実が明らかとなりました。

ここがポイント

- ポイント1

スタートアップ企業数が多い業種は、「情報通信業」や「学術研究、専門・技術サービス業」。

- ポイント2

スタートアップ企業からの仕入の割合が高い企業の多くは、売上高300億円以上の企業である。

ただし、売上高1兆円を超えるとスタートアップ企業からの仕入の割合が低くなる傾向がある。 - ポイント3

スタートアップ企業全体の売上高中央値は1.2億円。一方、スタートアップ企業と関係の深い売上高300億円以上の大企業と取引しているスタートアップ企業の売上高中央値は1.7億円と、大手企業との取引がスタートアップ企業にとって成長のスプリングボードとなっていることが示唆される。

はじめに:取引はスタートアップ企業の資金獲得手段

大企業とスタートアップ企業との提携が、近年報道されるようになりました。国産深層学習フレームワーク「Chainer」の開発元であるPreferred Networks(PFN)社は、2014年のNTTからの出資1 を皮切りに、トヨタ自動車、パナソニックなど、多くの大企業から提携・出資を受けています。全国の医師会200か所以上が採用している医療用プラットフォーム「Medical Care Station」を開発するエンブレース株式会社はKDDI、産業革新機構、ニッセイ・キャピタル、SMBCベンチャーキャピタルを引受先とする総額約10億円の第三者割増増資を実施しています2。大企業とはバックグラウンドも社風も組織構造も異なるスタートアップ企業だからこそ企画可能な製品やサービスに、大企業も期待を持っていることがうかがえます。

このように技術発展の一端を担うスタートアップ企業ですが、日本ではその成長力が弱いことが指摘されています。OECD加盟国等18か国を対象としたデータによれば、設立後2年以内のスタートアップ企業と10年以上経過した成熟企業の規模を雇用者数で比較した場合、アメリカ・ルクセンブルク・カナダ・ベルギーでは7倍程度だったの対し、日本は1.5-2倍程度でした。また、日本ではスタートアップ企業の規模は18か国中最下位でした。このことから日本ではスタートアップ企業の規模も小さく、成長も遅いことが示唆されています3。

この成長の遅さの背景のひとつとして、我が国ではベンチャーキャピタルが少ないことがあげられています。一方で、これを補うかのように、大企業が自社の戦略にメリットとなるスタートアップ企業に投資を行うコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)が近年活発化していることが指摘されています4。日本では、大企業はスタートアップ企業にとっての資金供給元としての役割を強く持っているのです。

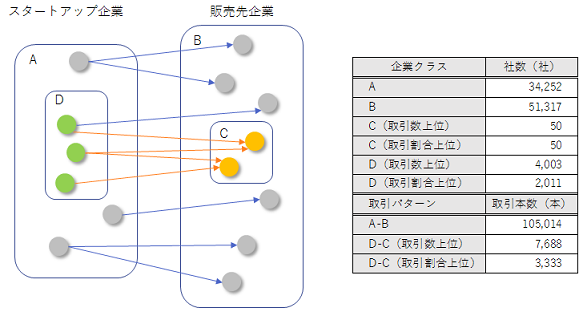

図表1.本分析での分析対象企業グループの構成法。スタートアップ企業の集合Aを定め、その販売先の集合Bを構成する。B内の企業から、特にスタートアップ企業との関わりが深いと思われる企業を抽出し、集合Cを構成する。最後に、実際にCに販売を行っているスタートアップ企業の集合Dを構成する。本分析ではCの構成法として2つの方法を用いた。ひとつはスタートアップ企業からの仕入本数が多い企業上位50社をCとする方法、もうひとつはスタートアップ企業からの仕入割合が多い企業上位50社をCとする方法である。これにともないDも2種類構成される。(帝国データバンク作成)

ここまでは投資によって資金提供を受けるスタートアップ企業を取りあげましたが、スタートアップ企業全体で考えると、大きな投資を受ける例はそれほど多くはありません。一般に、資本金が1億円を超えると法人税の軽減がなされなくなります。投資が先行し、会社の規模に見合わない額まで資本金を積み増すと、納税による出費が嵩み経営上不利になりうるのです。実際、弊社データによれば、スタートアップ企業5の資本金の平均値は約3,370万円、中央値は約500万円であり、多くのスタートアップ企業は大規模な投資を受けていないといえます。 したがって、設立当初の運転資金は資本金だけからではなく、他の手段でも獲得することになります。

以上を踏まえ、本分析では、スタートアップ企業の資金獲得の方法のひとつとして、大企業との「取引」、特に販売に注目します。これは大企業との取引は以下の2つのメリットがあると期待できるためです。ひとつは商品・サービスを販売することで、スタートアップ企業は売上を立てることができ、事業継続の元手を得ることになること。もうひとつは大企業への販売がスタートアップ企業にとっての実績となり、その後の成長への足掛かりとなりうることです。

以下では、4つのステップでスタートアップ企業と大企業との関係を明らかにします(図表1)。まず弊社企業概要データベース「COSMOS2」から抽出したスタートアップ企業(図表1におけるA)について、その特徴を抽出します。次にスタートアップ企業と関わりの深い大企業(図表1におけるC)を抽出し、その特徴を明らかにします。さらに、抽出した大企業と実際に直接取引を行っているスタートアップ企業(図表1におけるD)について、スタートアップ企業全体とどのような違いがあるかを明らかにします。最後に、具体例として電通と博報堂と関わりのあるスタートアップ企業の特徴を把握します。

スタートアップ企業の売上高中央値は1.2億円

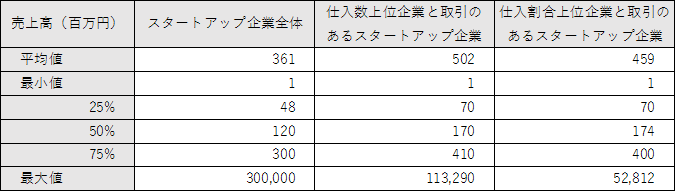

まず、スタートアップ企業の売上高規模を把握しましょう。図表2ではスタートアップ企業の売上高の分布を種々の統計量で特徴づけたものです。この表からは、売上高の中央値(50%点)が1.2億円であるのに対し、平均値は3.61億円であり、売上高が極端に大きい企業が多数存在することが示唆されます。一方で、売上高の75%点は3億円であり、大部分の企業が売上高数億円であることが分かります

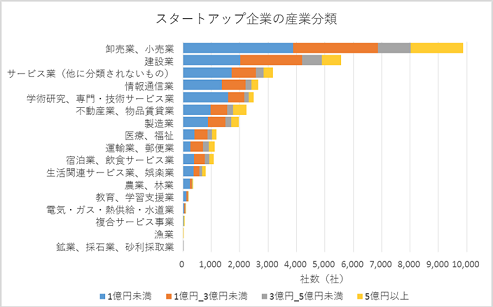

さらに、スタートアップ企業の特徴を、産業分類6と企業規模に注目して把握しましょう。図表3はスタートアップ企業の社数を産業分類ごとに集計し、売上高区分を内訳としたものです。このグラフから以下のことが分かります。

- スタートアップ企業数が多い上位5産業は「卸売業、小売業」、「建設業」、「サービス業(他に分類されないもの)」、「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービス業7」。

- どの産業においても、売上高3億円未満の企業が全体の半分以上を占める。1億円未満の企業の数と1-3億円未満の企業の数のどちらが多いかは産業によるため、一般的な傾向は見られない。

図表2 スタートアップ企業の売上高の統計値(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

図表3 スタートアップ企業の産業分類と売上高区分(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

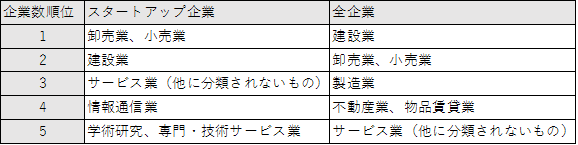

図表4 スタートアップ企業と全企業における企業数上位産業(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

さらに、弊社企業概要データベース「COSMOS2」の企業数上位5産業を抽出したところ、多い順に「建設業」、「卸売業、小売業」、「製造業」、「不動産業、物品賃貸業」、「サービス業(他に分類されないもの)」でした(図表4右)。これをスタートアップ企業数上位5産業(図表4左)と比較します。スタートアップ企業数でのみ上位に入る「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービス業」はスタートアップ企業の割合が比較的多い産業、スタートアップ企業数と全企業数の両方で上位に入る「卸売業、小売業」、「建設業」、「サービス業(他に分類されないもの)」はスタートアップ企業数が産業規模相応である産業、全企業数でのみ上位に入る「製造業」、「不動産業、物品賃貸業」はスタートアップ企業の割合が比較的少ない産業であるということができます。

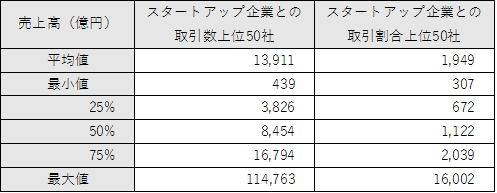

スタートアップ企業と関わりの深い企業は売上高300億円以上

ここで、スタートアップ企業と関わりの深い企業の姿をデータから明らかにしましょう。図表5は、スタートアップ企業からの仕入数の上位企業50社(左)と、企業の全仕入数に対するスタートアップ企業からの仕入数の割合の上位企業50社(右)の2つのパターンで売上高規模を集計したものです。関わりの深さを測る尺度として仕入数と仕入割合を考えていることになります。この図からは、最も規模が小さい企業でも売上高は307億円であり、大企業が名を連ねていることが分かります。また、仕入数上位企業に関する統計量(平均値・最大値・最小値・四分位点)と仕入割合上位企業に関する統計量を比べると、どの統計量に対しても仕入数上位企業の方が、値が大きいことが分かります。一般に仕入数は売上高規模と相関する8ため、売上高の大きさからは、スタートアップ企業からの仕入数上位企業では仕入数そのものが多く、その結果としてスタートアップ企業からの仕入数も多くなっていると考えることができます。

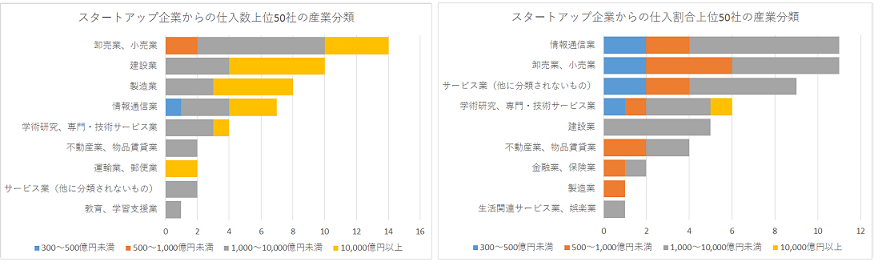

さらに、売上高規模と産業特性をより細かく見ていきます。図表6は、図表5で抽出した50社を、産業分類ごとに社数を集計し、その売上高規模を内訳としたものです。図表5と同様、スタートアップ企業からの仕入数上位50社と、スタートアップ企業からの仕入割合上位50社を、それぞれ分析の対象としています。

この2つのパターンを比較することで、3つのことが分かります。

図表5 スタートアップ企業との取引上位企業の売上高の統計値9。(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

図表6(左)スタートアップ企業からの仕入数上位50社の産業分類と売上高区分。(右)スタートアップ企業からの仕入割合上位50社の産業分類と売上高区分(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

- 売上高1兆円以上の企業はスタートアップ企業からの仕入数上位には入るものの、仕入割合では上位ではない。このことは、集計対象となった産業のうち、「学術研究、専門・技術サービス業」を除く全てで観察できる。

- 仕入割合では売上高1兆円以上の企業が上位からはずれるため、上位に入る売上高1兆円未満の企業数が多くなる。これはどの売上高区分でも観察できる。

- 卸売業、小売業は仕入数での上位企業数が14社、仕入割合での上位企業数が 11社と多数を占めている。

これらからは、図表 5から読み取れた「企業の売上高が成長すると取引数も増えるため、結果としてスタートアップ企業との取引も増える」ということが再度確認できました。さらに、売上高1兆円を境にスタートアップ企業との取引数はさほど伸びず、全取引数に占める割合はむしろ減ってしまうという現象も見て取れます。卸売業、小売業の企業数が多いことは、そもそも卸売業、小売業の企業数が多いことのみならず、商品バラエティを広く保つためにさまざまな取引先を持たねばならないという業種特性から、比較的規模が大きくなってもスタートアップ企業の提案する商材に興味を持ちやすいと考えると自然なことのように思えます。

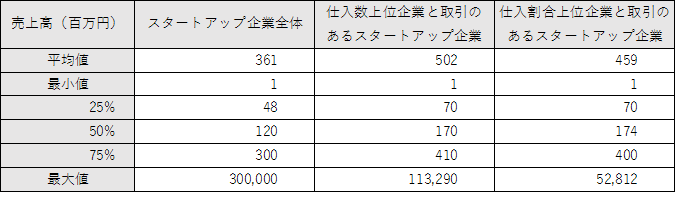

大企業への販売実績があるスタートアップ企業では売上高中央値は1.7億円に増加

前節で取り上げたスタートアップ企業と関係の深い企業たちに、実際に商品やサービスを販売しているスタートアップ企業(以後tier1スタートアップ企業と呼びます)はどのような特徴があるでしょうか。

図表7は、tier1スタートアップ企業の売上高の統計量をまとめたものです。tier1スタートアップ企業の売上高の平均値・四分位点が、スタートアップ企業全体の売上高の平均値・四分位点に比べて値が大きいことが読み取れます。このことから、tier1スタートアップ企業では一般に売上高規模が大きくなる傾向があることが分かります。

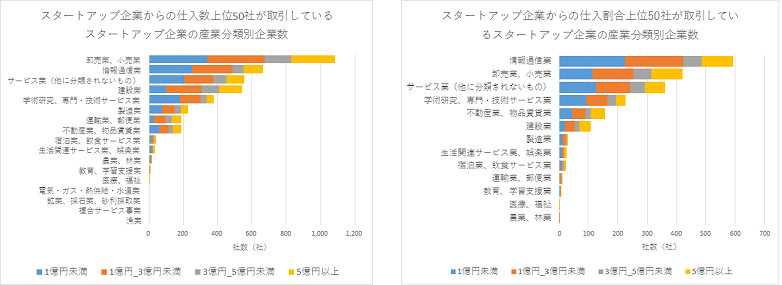

図表8では、実際に近年販売を行っていることが確認できたtier1スタートアップ企業の数を産業ごとにまとめ、売上高で分類したものです。仕入数上位50社のtier1スタートアップ企業と、仕入割合上位50社のtier1スタートアップ企業とに2パターンに分けています。

この2パターンを、スタートアップ企業全体の特徴(図表3)と比較することで、tier1スタートアップ企業たちの特徴として以下の傾向が浮かびあがりました。

1.仕入数上位50社のtier1スタートアップ企業は4,003社であった。これは全スタートアップ企業の11.7%に相当する。産業分類では、情報通信業が企業数第2位となっていることが特徴。売上高規模では、「卸売業、小売業」、「情報通信業」、「サービス業」、「建設業」などの企業数上位産業で、売上高5億円以上の企業数の割合が図表 3に比べて増えていることが特徴。 2.仕入割合上位企業のtier1スタートアップ企業は2,011社であった。これは全スタートアップ企業の5.9%に相当する。産業分類では、情報通信業が企業数第1位である一方、建設業が6位となっていることが特徴。売上高規模では、「情報通信業」、「サービス業」などで売上高5億円以上の企業数の割合が図表 3に比べて増えていることが特徴。

図表7 スタートアップ企業と関係の深い企業と取引のあるスタートアップ企業の売上高の統計量。スタートアップ企業全体と比較して、売上高が大きい傾向があることが読み取れる(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

図表8(左)スタートアップ企業からの仕入数上位50社のtier1スタートアップ企業の産業分類と売上高区分(右)スタートアップ企業からの仕入割合上位50社のtier1スタートアップ企業の産業分類と売上高区分(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

これらの結果からは、tier1スタートアップ企業の2つの特徴として、産業分類では「情報通信業」が優位であることと、売上高規模が大きい傾向があることが見えてきます。

ここまでの分析結果は、売上規模の大きいことと大手企業と取引を行っていることになんらかの相関があることを示唆しています。この相関を実現するシナリオとして、大手企業との取引を契機として成長するというシナリオと、ある程度規模が大きくなったからこそ大手企業との取引が実現するというシナリオがあります。この2つのシナリオのどちらが優勢なのかを定量的に示すことは難しいですが、個別企業の定性データを読む限りでは、この2つのシナリオがスタートアップ企業の中で引き続いて起こる場合があるようです。

あるサービス業のスタートアップ企業は、自社の持つメディアサイトへの広告収入と、顧客企業の持つサイトに関するコンサルティング・メディアサポートで売上を立てています。創業時から着実に自社サイトの記事を増やすことでPV数を増やし、知名度を得ることで大手企業が広告を出稿するようになりました。一方でコンサルティングでも大手企業との直接取引を開始することで受注量が増加し、売上高が大幅に上昇しました。この例からは、自社商品の魅力によりある程度の規模まで会社を成長させ、そこで大手との取引がさらなる成長を促すという、大手企業との取引が成長のスプリングボードとしての役割を果たしていることがうかがえます。

広告制作業では多くのスタートアップ企業が電通・博報堂と取引を行う

ここで、スタートアップ企業との関わりが深い企業の事例として、電通と博報堂をとりあげましょう。この2社はスタートアップ企業との取引数が多いだけではなく、取引割合が高い企業でもあります。この2社の取引先を見ることで、業界の大手がスタートアップ企業の成長にどのような影響を与えているかを推測します。

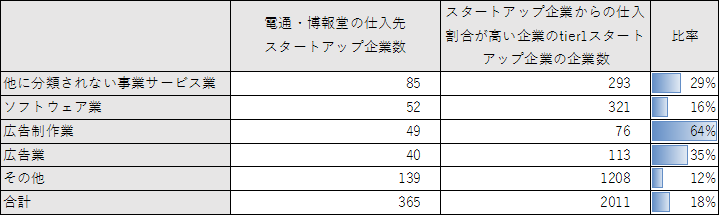

まず、電通または博報堂の仕入先となっているスタートアップ企業の社数を業種別にまとめ、前節で検討したスタートアップ企業(図表1におけるD)の場合と比較しました。電通・博報堂の仕入先スタートアップ企業数の上位業種以外は「その他」にまとめています。この図表からは、広告制作業では大手企業と取引しているスタートアップ企業の約65%が電通または博報堂と取引を行っていることが分かります。

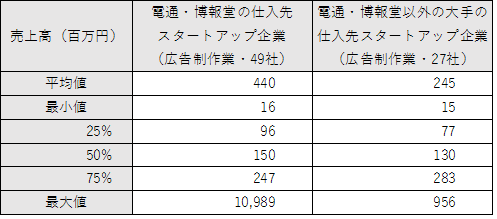

電通や博報堂との取引の有無がスタートアップ企業の規模にどの程度影響を与えるかを見るため、取引の有無で広告制作業のスタートアップ企業を分け、売上高規模の統計値をまとめました(図表10)。売上高の平均値・最小値・25%点・50%点・最大値は電通・博報堂との取引のある企業群の方が高いことが分かります。電通・博報堂の寡占状態にある広告業界では、多くのスタートアップ企業はこの2社との取引を行っていることと、この取引がスタートアップ企業の成長に影響を与えていることが示唆されます。

図表9 電通または博報堂の仕入先となっているスタートアップ企業数。大手企業との取引のあるスタートアップ企業の業種分布と比率をとると、広告制作業では多くのスタートアップ企業が電通または博報堂と取引を行っていることが分かる(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

図表10 広告制作業のスタートアップ企業の売上高規模。電通・博報堂との取引の有無で分類し比較(帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)

まとめ

本分析では、スタートアップ企業と大手企業との取引関係について分析を行いました。情報通信業や学術研究、専門・技術サービス業などが、スタートアップ企業が比較的多い業種であること、スタートアップ企業との取引が多い大手企業は卸売業、小売業が多いこと、スタートアップ企業との取引が多い大手企業と取引を行っているtier1スタートアップ企業では企業規模が大きくなることが分かりました。定性データからは、大手企業との取引がスタートアップ企業にとっては成長のスプリングボードの役割をもちうるということが示唆されました。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.進藤智則. “日本経済新聞: IoT特化の機械学習で新会社 NTTも出資 ”. 日本経済新聞. 2014-10-3.https://www.nikkei.com/article/DGXMZO77857590S4A001C1000000/,(参照 2018-09).

2.“株式会社日本エンブレース: KDDI、産業革新機構、ニッセイ・キャピタル、SMBCベンチャーキャピタルを引受先とする、総額約10億円の第三者割当増資を実施”. エンブレース株式会社. 2018-03-07. https://www.jstage.jst.go.jp/article/sisj/2017/32/2017_155/_article/-char/ja/, (参照 2018-09).

3.内閣府編. 経済財政白書〈平成29年版〉: 技術革新と働き方改革がもたらす新たな成長. 日経印刷, 2017.

4.脚注3。

5.本分析では、以下の定義1, 2を全て満足する企業をスタートアップ企業と定義している。

1. 創業が2008年2月以降 または 創業時期が不明だが設立が2008年2月以降。

2. 倒産や廃業などを経験しておらず、2015年以降に信用調査が行われている。

この2つの条件は「直近10年以内に創立ないし設立された、現存が確認できるスタートアップ企業」の抽出を意図して設定した。この結果、N=34,252社がスタートアップ企業として抽出された。この中から売上高が不明の企業と、金融業、保険業、公務の企業を除いて分析した。

6.本分析では、産業分類は日本標準産業分類を用いている。

7.広告業なども含む。詳細な定義と例示は以下の総務省のページを参照のこと。http://www.soumu.go.jp/main_content/000290731.pdf

8.K. Tamura et al. Estimation of flux between interacting nodes on huge inter-firm networks. International Journal of Modern Physics: Conference Series. 2012, 16, p.93-104. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010194512007805, (accessed 2018-09).

9.だたし、仕入割合上位企業の抽出では、小規模企業を除外するため、スタートアップ企業からの仕入数30社以上という条件を課している。この結果、N=252社を抽出した。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

株式会社帝国データバンク プロダクトデザイン部 プロダクトデザイン課

市川 翼、 八鍬 崇正