情報統括部 情報統括課

主席研究員 窪田剛士

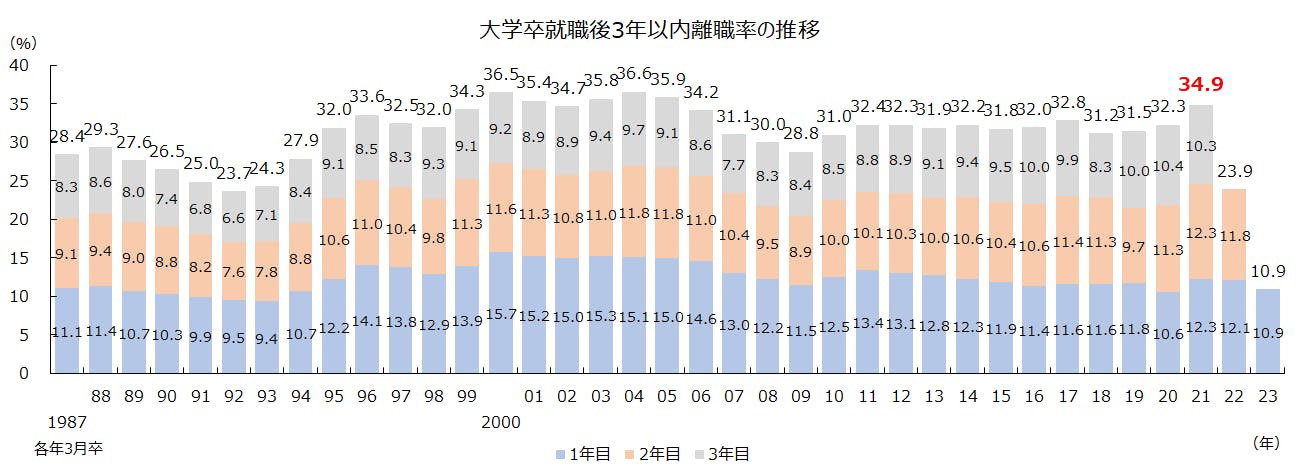

新卒者の早期離職が社会的な注目を浴びています。厚生労働省の統計[1]によると、2021年3月に大学を卒業し新たな職場に飛び込んだ若者たちの約3分の1(34.9%)が、わずか3年以内にその職を去ってしまっています。この数字は過去15年間で最も高いもので、これに対する厳しい意見も少なくありません。しかし、その厳しい指摘は本当に的を射ているのでしょうか?

興味深いことに、若者の離職率は1987年以降、バブル崩壊後の一時期を除き、30年以上にわたり30%前後を行ったり来たりしています。つまり、現在の60歳以下の年代においては、それほど大きな変動は起きていないのです。

とりわけZ世代(ジェネレーションZ)である2021年の卒業生たちは、新型コロナウイルスの影響で前代未聞の就職活動を経験しました。リモート面接の増加や企業の採用担当者の試行錯誤も相まって、これまでとは全く異なる環境で仕事を探し、選ぶことになりました。また、社会全体で人の移動が制限されるなか、彼らは事前に企業の雰囲気を直接感じる機会が著しく制約されたことも理解すべきです。

しかし、採用後3年で3分の1の若者が職を離れることは、企業にとって大損失であり、労働市場全体にも影響を及ぼします。離職の理由として、男性は「労働条件が悪かったため」「自分に向かない仕事だった」「収入が少なかったため」、女性は「労働条件が悪かったため」「自分に向かない仕事だった」「結婚のため」が多いとされています[2]。これらは、労働環境や仕事内容の不一致、さらには収入や人生の節目などに起因するものと考えられます。

企業が若手社員の定着率を向上させるためには、主に次のような取り組みが重要となってきます。

まず、ワークライフバランスを尊重する職場環境の構築が必要です。適切な労働時間の設定や休暇制度の充実など、働きやすさを追求することが大切になります。次に、明確なキャリアパスの提示です。社員が自身の成長を実感できるよう、具体的なキャリアビジョンと教育の機会を提供することが重要です。さらに、メンタルヘルスのサポートも重要になってきます。カウンセリング制度やストレスチェックの導入など、社員の精神的健康を守る対策を強化することが求められます。最後に、良好な人間関係の構築を促すことです。上司や同僚とのコミュニケーションを促進し、チームの結束力を高めることが効果的と言えます。

現代社会では、若者が転職を通じて多様な経験を積むことは、スキルの向上やキャリアの多様化といったメリットがあります。しかし、それと同時に、企業側は優秀な若手人材を引き留めるために、魅力的な職場環境の提供やキャリアパスの明確化など、従業員満足度の向上に取り組む必要性が高まっています。

採用段階でのミスマッチを防ぐためには、企業が自社の業務内容や求める人材像を明確に伝えることが求められます。また、求職者自身も、自分の適性や将来の希望をしっかりと見極め、自身のキャリアを自分自身でデザインすることが重要です。

離職率は景気の動向に大きく左右されることになります。また、人手不足が継続する日本経済において若手社員の離職問題は、単なる個々のキャリアパスの選択以上の大きな影響をもたらすとともに、企業の持続的成長を阻む可能性もあります。企業と従業員が一緒に成長できる環境を作り上げることで、日本社会全体の進歩につながるでしょう。

[1] 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」(2024年10月25日公表)

[2] 総務省「令和4年就業構造基本調査」(2023年7月21日公表)。本文中では、年齢:25~29歳、前職の離職時期:2021年10月以降、前職の従業上の地位・雇用形態:正規の職員・従業員の結果を述べている。