情報統括部 情報統括課

主席研究員 窪田剛士

デジタル環境の進化により、情報の拡散様式は従来のマスメディア時代とは大きく異なるものとなった。特にSNSを中心に広がる「ミーム」は、単なる一過性のネット文化ではなく、ブランド認知や顧客行動に影響を与える要素として注目されている。本レポートでは、ドーキンスのミーム論を基盤に、インターネット・ミームの特性を整理し、企業ブランドとの関係性を分析する。さらに、ミーム活用にともなうリスクを明確化し、長期的なブランド価値を高めるための戦略的アプローチを提示する。目的は、流行に振り回されるのではなく、情報と行動の連鎖を設計する視点を企業に提供することである。

【要約】

- ミームは「模倣によって伝わる文化的情報の単位」であり、ブランド認知と顧客行動の理解に有効な視点である。

- インターネット・ミームは短寿命・高速増殖、テンプレート+アレンジ構造、強いパロディ性を持ち、企業利用には固有のリスクがともなう。

- ブランドは「企業が設計したミーム」と「市場が生成したミーム」のせめぎ合いで成立する。評価軸は存続・増殖・意味の一貫性。

- 安全かつ効果的な活用には、自社発ミームの設計・育成、評価指標の転換、組織内のミーム・リテラシー醸成が重要である。

1. ドーキンスのミーム論の要点

1.1 ミームの定義

ドーキンスが『利己的な遺伝子』[1]で提唱した「ミーム(meme)」とは、端的に言えば「模倣によって人から人へ伝わる文化的情報の最小単位」である。音楽のフレーズ、キャッチコピー、宗教的教義、儀式の作法、服装のスタイル、建築技術のノウハウといった、さまざまな文化現象がその候補に含まれる。

重要なのは、ミームが「物質そのもの」ではなく、情報パターンとしての側面を指している点だ。例えば楽譜や録音媒体は単なる容れ物にすぎず、「あのメロディー」を頭の中で再生できる人が増えることこそが、ミームの増殖とみなされる。ドーキンスは、これを遺伝子になぞらえて「文化的複製子(replicator)」と位置づけ、次のような性質を重視した。

- 存続しやすさ(longevity)

情報として長く残りやすいかどうか。短期間で忘れられるフレーズよりも、何十年にもわたり歌い継がれるメロディーの方が、ミームとしては有利だとみなされる。 - 増殖力(fecundity)

多くの人にコピーされやすいかどうか。他人に教えたくなるジョークや、真似したくなる行動様式は、ミームとして高い増殖力を持つ。 - コピーの精度(fidelity)

伝達の過程で、どの程度元の形が保たれるか。完全に同一である必要はないが、「同じだと認識できるレベル」で再現され続けることが、ミームの同一性を成り立たせる。

この三条件をそこそこ満たしている文化的情報は、「遺伝子と同様に、コピー→変異→淘汰のプロセスを経て進化する」とみなせる、というのがドーキンスの議論である。

同時に、ミーム概念には境界が曖昧であるという特徴もある。どこまでを「一つのミーム」と見なすかは、しばしば解釈が分かれるからだ。単一のキャッチコピーをミームとみなす場合もあれば、あるブランド全体を象徴する「言い回しの群れ」や「世界観」を一つのミーム複合体(memeplex)とみなす立場もある。この曖昧さは、後にミーム論への批判点ともなるが、本レポートでは「コピーされる文化情報の単位」という実務上の理解を採用する。

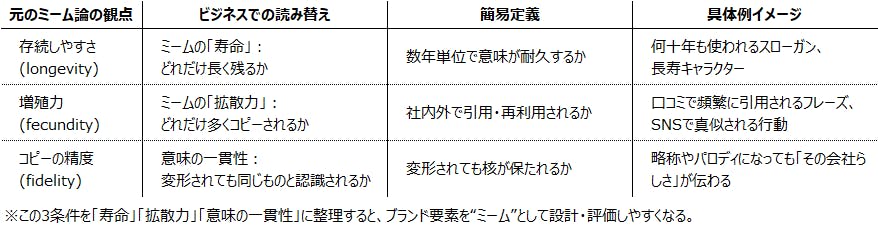

【表1 ミームの三条件とビジネスでの読み替え】

1.2 視点の意義

ミーム論の意義は、単に新しい用語を導入したことではなく、「文化を進化論の枠組みで読み解こうとした視点への転換」にある。ドーキンスは、生物進化の議論において「進化の主体は個体や種ではなく遺伝子だ」というラディカルな視点を提示したが、その発想を文化現象にも延長した。

従来、文化の広まりや思想の流行は、「人々の価値観」「社会的要請」「歴史的必然」といったマクロな説明で語られることが多かった。これに対し、ミーム論は次のような問い方を促す。

- ある経営思想やビジネスフレームワークが流行するのは、「優れているから」だけと言い切れるのか

- もしそうでないなら、「人間の心に引っかかりやすく、他人に勧めたくなる情報構造」を持っているからではないか

つまり、ミーム論は「どのような情報が人間の認知や社会構造にとって“居心地がよく”、結果として生き残りやすいのか」という視点を強調する。そこでは、内容の真偽や善悪だけでなく、「コピーされやすい仕組み」そのものが問われることになる。

この視点は、現代のビジネス環境にも直接的な意味を持つ。例えば、

- なぜ似たようなキャッチコピーが業界内で繰り返し使われるのか

- なぜ一部のスローガンだけが社内外で引用され続けるのか

- なぜあるタイプのストーリーテリングが、プレゼンテーションの“定番”として生き残るのか

といった問いは、すべてミーム論的な分析の対象になりうる。情報の優劣だけでなく、「複製されやすさ」「誤解されにくさ」「他のミームとの結びつきやすさ」といった要素が、実際の普及・定着にどれほど寄与しているのかを考えることができるからだ。

もっと踏み込めば、ミーム論は文化的・思想的な現象に対して、“機能的な冷静さ”を持ち込む道具にもなる。例えば、ある経営手法が「ブーム」になっているとき、それを

- 経営課題を本当に解決しているから広がっているのか

- それとも「単純で覚えやすい」「誰でも語りやすい」「責任転嫁しやすい」といったミームとしての性質ゆえに広がっているのか

という二つの観点から評価できるようになる。この二重の視点こそが、ミーム論の実務的な価値だと言ってよい。

もちろん、ミーム論だけで人間の文化をすべて説明できるわけではないし、「文化を遺伝子に類似した複製子とみなす」こと自体への反論も存在する。それでも、「文化を、意味の体系であると同時に、増殖する情報として捉える」視点は、ビジネスパーソンにとって有用な分析フレームとなりうる。とりわけ、ブランド、スローガン、社内文化など「人の頭の中に残ってほしい情報」として扱う領域では、ミーム論的な見方が戦略設計のヒントを与える場面が多いと考えられる。

2. インターネット・ミームの特性

2.1 短寿命・高速増殖の情報単位

インターネット・ミームは、まず何よりも時間スケールの短さと拡散スピードの速さに特徴がある。テレビや新聞を前提にした旧来のマスメディア文化では、流行は数か月から数年単位で推移するのが一般的だった。これに対し、SNS時代のミームは、場合によっては数時間〜数日で世界的な拡散と陳腐化を同時に経験する。

X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、YouTubeショートなどのプラットフォームでは、アルゴリズムが「エンゲージメントの高いコンテンツ」を優先的に流し続ける。あるミームが一度火がつくと、推薦アルゴリズムがブーストをかけ、短期間で指数関数的に露出が増える構造になっている。その結果、わずかな期間で大量のユーザーに届く一方、次の新しいネタが出てくると急速に関心が他へ移っていく。

また、インターネット・ミームはデジタル前提の表現形式を取る。静止画、GIFアニメーション、ショート動画、テキストのキャプションなど、軽量でコピーしやすいメディア形式が主流だ。この「軽さ」が、ミームの短寿命・高速増殖を技術的に支えていると言える。コピー&ペースト、スクリーンショット、リツイートといった操作が、ほとんどゼロコストで行えるためである。

ここで注目すべきは、ドーキンスが想定したミームとの時間軸のずれである。ドーキンスは、宗教や音楽、伝統的な儀式など、数十年〜数百年スパンで存続する文化を主な射程に置いていた。一方、インターネット・ミームは、瞬間風速の高さで勝負する情報単位になっている。つまり、「長く残ること」よりも「短期間でどれだけ広がるか」が重視される傾向が強い。この違いが、後のブランド活用における構造的なミスマッチの一因となる。

2.2 テンプレート+アレンジという構造

インターネット・ミームのもう一つの重要な特徴が、「テンプレート+アレンジ」構造である。代表的なミームには、共通の画像やフォーマット(テンプレート)が存在し、その上にユーザーがそれぞれのセリフや状況を当てはめていく。

例えば、二コマ漫画のような画像ミームでは、上段に「好ましくないもの」、下段に「好ましいもの」を配置する、という構造が事実上のテンプレートになっている。ユーザーは、この枠組みを理解した上で、自分の身近な話題や業界ネタをはめ込むだけで、「ミームの一員」として作品を投稿できる。言い換えれば、ミームは“誰もが参加できるフォーマット化されたジョークの枠”として機能している。

この構造は、以下のような効果をもたらす。

- 参加ハードルの低さ

ゼロからネタを考える必要はなく、「型」に沿って中身を入れ替えるだけでよい。そのため、多くのユーザーが「自分版」を作りやすくなる。 - 大量のバリエーション生成

一つのテンプレートから、国・言語・コミュニティごとに無数の派生形が生まれる。結果として、ミームは「単一の作品」ではなく、「テンプレートを中心としたバリエーションの集合体」として存在する。 - コピーと変形の一体化

再利用されるたびに何らかの変形が加わるため、「元ネタに忠実であること」よりも、「いかに巧みに読み替えるか」が評価される。ここでは、ドーキンスが重視したコピーの忠実さ(fidelity)は相対的に重要度を下げ、「リミックス能力」が価値の源泉になっている。

ビジネスの視点から見れば、このテンプレート構造は、「参加型のクリエイティブ・プラットフォーム」としての側面を持つ。企業がミームを活用しようとする際、単にネタを引用するのではなく、自社ブランドに紐づく「型」をどれだけ用意できるかが、本来問われるべき設計課題と言える。

2.3 強いパロディ性と多様性

インターネット・ミームは総じて、パロディ性と多義性がきわめて強い。ある画像やフォーマットが一度ミーム化すると、その意味は固定されることなく、コミュニティや文脈によって自在に変形・再解釈されていく。

まず、ミームはしばしば既存の作品やニュースへのパロディとして機能する。映画のワンシーン、著名人の表情、ニュース映像の一コマなどが切り出され、そこにテキストを重ねることで、そのシーンが持っていた元々の意味を“ずらす”使われ方が多い。元ネタを知っている人にとっては、オリジナルとのギャップが笑いを生む仕組みになっている。

さらに、多くのミームは相互参照的(インターテクスチュアル)なレイヤー構造を持つ。あるミームが別のミームを引用し、第三のミームへの言及を含んでいる、といった重層的な関係が生じる。結果として、ある画像一枚を理解するために、複数の背景知識や“ネット文脈”が要求されるケースも少なくない。

このような構造の帰結として、インターネット・ミームは意味の非固定性を本質的な特徴として持つことになる。

- あるコミュニティでは「自虐ネタ」として機能するミームが、別のコミュニティでは「攻撃的な揶揄」と受け取られることがある

- ある時期には単なるジョークだったミームが、後に政治運動や社会運動の象徴として用いられ、重い意味を帯びるようになることもある

- 同じフォーマットが「仲間意識の確認」と「排除のサイン」の両方に使われうる

つまり、インターネット・ミームの意味は、コンテンツそのものよりも、誰が・どの文脈で・どのタイミングで使うかによって大きく変動する。この多義性は、ユーザーにとっては「遊びの余地」であり魅力でもあるが、企業にとっては解釈のブレをコントロールしにくいリスク要因として作用する。

まとめれば、インターネット・ミームは

- 技術的には「短寿命・高速増殖のデジタル情報単位」であり、

- 形式としては「テンプレート+アレンジ」で増殖し、

- 意味レベルでは「パロディ性と多義性」を通じて文脈依存的に変化し続ける存在

として特徴づけられる。この三層構造を理解しておくことが、次章以降で扱う「企業によるミーム活用」の可能性と危うさを評価する前提になると考えられる。

【図1 インターネット・ミームの三層構造】

3. 企業ブランドにおけるミーム

3.1 ブランド要素はすべて「ミーム」たりうる

企業ブランドをミームの観点から眺め直すと、普段は分けて考えがちな要素が、「コピーされる情報」という一点で横串を刺されることになる。ここで言うブランド要素には、少なくとも次のようなものが含まれる。

- 社名、商品名、サービス名

- スローガン、タグライン、キャンペーンコピー

- ロゴ、シンボルマーク、コーポレートカラー

- キャラクター、マスコット、アンバサダー(架空・実在問わず)

- CMのジングル、決め台詞、独特のイントネーション

- 店舗デザイン、パッケージ、UIなどの視覚・触覚的な体験

- 接客時の決まり文句、社内外の“お約束”の振る舞い

これらはすべて、人の記憶に残り、頭の中で再生され、他人との会話やSNS投稿の中で再利用されるという意味で、「ミームたりうる情報」である。極端に言えば、「顧客が誰かに語れるもの」もしくは「真似しようと思えば真似できるもの」は、すべてミーム候補とみなせる。

このとき重要になるのは、ブランドが「企業が決めて終わりのラベル」ではなく、市場側に渡された瞬間から“文化的な情報”として振る舞い始めるという視点である。企業が意図したメッセージは、受け手の頭の中で解釈され、要約され、時に誇張され、別の文脈に貼り替えられていく。その結果として、「あの会社といえば〇〇だよね」という形で、ブランドはミームとしての“俗流バージョン”を持つようになる。

例えばある企業が、「革新」「挑戦」といった抽象的な価値観を掲げていたとしても、実際にユーザー同士で語られるのが「深夜でもすぐ来てくれる」「問い合わせ回答が異常に速い」といった具体的エピソードであれば、市場に流通するブランド・ミームの中核はそちらになる可能性が高い。公式のブランドブックに何が書かれているかよりも、顧客の会話やSNSでどんな“定型フレーズ”として扱われているかの方が、ミームとしては支配的になる。

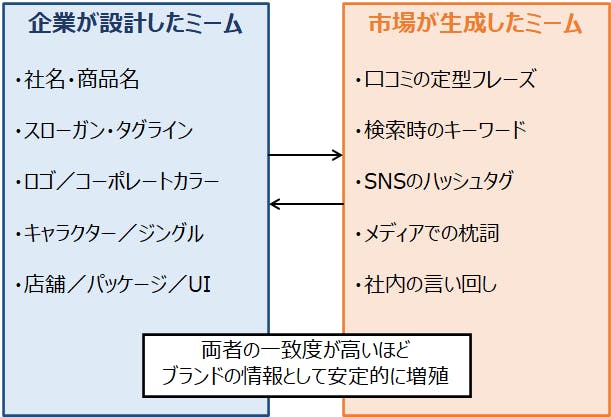

この意味で、企業ブランドは

「企業が設計したミーム」と

「市場が生成したミーム」

のせめぎ合いの場だと捉えることができる。両者が大きく乖離すると、「会社が言っているブランド」と「世間が信じているブランド」のギャップが広がり、コミュニケーションの効率は下がる。一方で、企業側のメッセージと市場側の“俗流ミーム”がある程度重なっていれば、そのブランドは情報としても安定して増殖していると言える。

したがって、ブランドをミームとして扱ううえでは、「何を発信するか」と同じくらい、「人々の間でどのような“決まり文句”として流通しているか」を観察することが重要になる。そこには、スローガンやロゴだけでなく、口コミに現れる定型表現、検索時に打ち込まれるワード、SNSで繰り返し使われるハッシュタグなども含まれてくる。

【図2 ブランド要素-企業が設計したミーム vs 市場が生成したミーム】

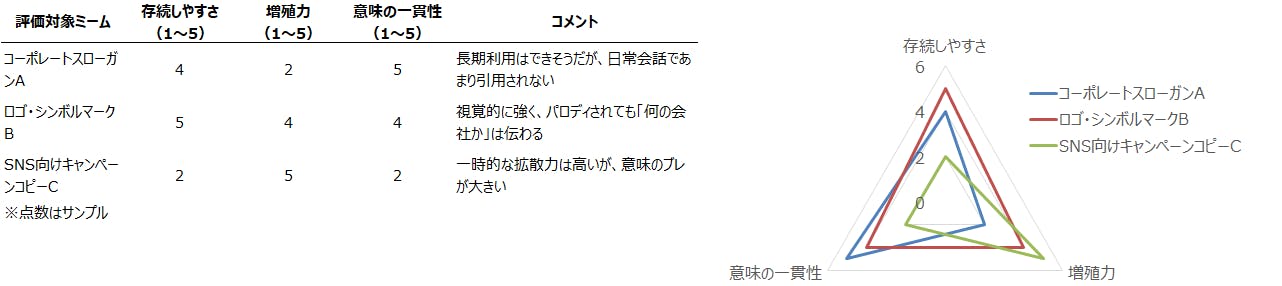

3.2 評価軸:存続・増殖・意味の一貫性

ブランド・ミームを設計し、モニタリングしていくうえで、有用な評価軸として本レポートでは「存続」「増殖」「意味の一貫性」の三つを置くことにする。これらはドーキンスのミーム論(longevity / fecundity / fidelity)を、ビジネス向けに読み替えたものと位置づけられる。

【表2 ブランド・ミームの三軸マップ】

3.2.1 存続しやすさ:時間軸の視点

第一の軸は、「どれだけ長く残るか」である。短期キャンペーンのコピーや企画名は数週間・数か月で消えていく前提でも構わないが、企業としてのコア・ブランドを支えるミームは、少なくとも数年単位で耐久性があるかを検討する必要がある。

ここでは次の問いが参考になる。

- 3年後もこの言葉やビジュアルを違和感なく使い続けられるか

- 多少環境が変化しても、価値観として陳腐化しないか

- 事業ポートフォリオが変わっても、上位概念として意味を持ち続けるか

「今っぽさ」だけで選んだキャッチコピーは、ミームとしての存続性が低くなる傾向にある。逆に、価値観やスタンスに根ざした言葉や象徴は、多少時代の文脈が変わっても修正を加えながら生き残りやすい。

3.2.2 増殖力:伝播チャネルと模倣されやすさの視点

第二の軸は、「どれだけ多くコピーされるか」である。ここでのコピーとは、単に画像が拡散されることだけを意味しない。日常会話に引用される、社内の会議で口にされる、メディアで「〜といえばこの会社」と紹介される、といった「別の場所で再利用されること全般」を含む。

評価のための問いとしては、例えば次のようなものがある。

- 顧客が他人に紹介するとき、「一言で言うと〇〇な会社」と表現しやすいか

- 社員自身が、ブランドを説明する際に自然に使うフレーズが生まれているか

- メディア記事やアナリストレポートに、同じような表現が繰り返し登場していないか

増殖力の高いブランド・ミームは、企業が広告費を投下しなくても、自走的に市場側でコピーされていく。一方で、いくら広告量を増やしても、誰も日常会話やSNSで引用しないメッセージは、ミームとしての増殖力が弱いと見なせる。

3.2.3 意味の一貫性:変形に対するロバスト性の視点

第三の軸は、「コピーやアレンジが加わっても、核となる意味がどこまで保たれるか」である。現実世界では、ブランド・ミームは企業の手を離れた後、さまざまな変形を受ける。略されたり、揶揄されたり、パロディとして使われたりもする。このとき、どれだけ意味が逸脱せずに耐えられるかが重要な評価ポイントになる。

例えば、スローガンの一部だけが切り取られて流通してもなお、「あの会社らしさ」が伝わるかどうか。あるいは、ネガティブな文脈で取り上げられたとしても、その批判がブランドの核とはズレた周辺的なものであれば、ダメージは限定的で済む。

ここでは次のような観点が役立つ。

- 略称・あだ名・言い換えが生まれたとき、それらは元の意味から大きく外れていないか

- 社員・顧客・メディアそれぞれが異なる言葉でブランドを語ったとき、「核」に相当する部分は共通しているか

- パロディや批評の対象になっても、「そもそも何の会社か」がぼやけていないか

意味の一貫性が高いブランド・ミームは、変形を許容しつつも、中心軸がぶれない。これは、前述の「存続」と「増殖」を支える土台にもなっている。

以上の三軸は、ブランドを「好ましいかどうか」という感情評価とは別に、情報としてどれだけ“強いミーム”になっているかを測る物差しとして機能する。企業側が意図したブランド像と、市場に広まっているブランド・ミームの実態を比較する際、このフレームを用いることで、「どこが強く、どこが脆いのか」を構造的に把握できるようになるはずだ。

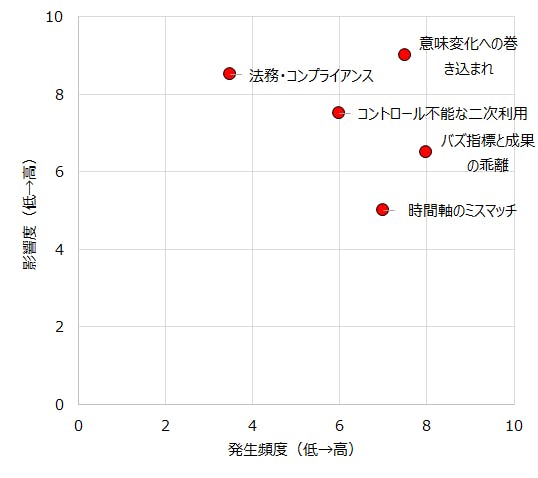

4. ミーム活用マーケティングのリスクと注意点

4.1 意味変化への巻き込まれリスク

インターネット・ミームを企業が利用する際、最も見落とされがちなリスクが意味変化への巻き込まれである。ミームは本質的に多義的であり、時間とともに意味を変え続ける。ある時点では単なるジョークとして受容されていたものが、数週間後には政治的な主張や差別的な文脈の“容れ物”として使われていることも少なくない。

企業がキャンペーンや公式投稿で特定のミームを採用した場合、その後に起きる意味変化をコントロールすることはほぼ不可能だ。例えば、当初は「自虐ネタ」として使われていたミームが、一部コミュニティで特定属性への揶揄や排除を示す符号として使われ始めれば、「そのミームを使った企業も同じ立場だ」と見なされかねない。ブランドが意図していない意味まで背負い込む危険が常につきまとう。

【図3 ミーム活用マーケティングのリスクマップ(頻度×影響度)】

さらに、「インサイダー的な文脈」があるミームは、外部からはニュアンスを読み取りにくい。企業側の担当者が「軽いギャグ」として認識していても、実際には特定の事件・個人・集団を暗に想起させる符号になっている可能性がある。その場合、“知らなかった”では済まされない。とくに炎上時には、過去の文脈や海外の意味まで掘り起こされたうえで批判が集中するため、事前調査の甘さが致命傷になりうる。

【表3 ミーム活用マーケティングのリスクマップ】

4.2 時間軸のミスマッチ

第二のリスクは、ミームのライフサイクルと企業のマーケティングプロセスとの時間軸のミスマッチである。インターネット・ミームの寿命は極端に短い。1〜2週間でピークを迎え、以降は急速に飽きられるケースも多い。一方で、企業のキャンペーンは、企画立案、社内稟議、クリエイティブ制作、法務チェック、媒体調整といったステップを踏むのが通常であり、数週間から数か月のリードタイムを要する。

この時間差により、次のような問題が生じやすい。

- 出稿時点でミームブームが終わっており、「今さら感」が強く出る

- 社内的には「流行に乗ったつもり」であっても、外部からは「ズレた模倣」として冷笑される

- 古くなったミームを多額の媒体費で拡散してしまい、ブランドのセンスを疑われる

結果として、「若年層との距離を縮めるためにミームを使ったつもりが、かえってジェネレーションギャップを可視化してしまう」という逆効果が起きやすい。短命なミームほど、重いプロセスを通すマスマーケティングと相性が悪いという構造的な問題を抱えていると言える。

4.3 コントロール不能な二次利用

第三のリスクは、ミームに乗ることでブランドがパロディ・風刺・揶揄の格好の素材として開放される点にある。インターネット・ミームは本質的にコピーとアレンジを推奨する文化であり、企業がミームを用いた瞬間から、そのクリエイティブはユーザーによる再編集の対象になりうる。

具体的には、次のような展開が想定される。

- 企業が提示したミーム風クリエイティブをもとに、ユーザーが「皮肉版」「ブラックジョーク版」を量産する

- ブランドロゴや商品画像が、別のネガティブ文脈(炎上案件、社会問題、競合批判など)と組み合わされて拡散される

- 元のキャンペーンが終了した後も、改変版ミームだけが独り歩きし、検索結果や画像検索上で長期に残存する

こうした二次利用は、技術的にも法的にも完全な抑制が難しい。削除請求や通報対応を行うことは可能だが、「一度拡散されたものは完全には消せない」というインターネットの特性は変わらない。特に、ブランドとネガティブなキーワードの組み合わせ画像が半永久的に残ると、将来的な検索体験にも影響が及ぶ。

企業がミームに乗るという行為は、裏返せば「ブランドをパロディの舞台装置として提供する」ことでもある。この覚悟がないまま、軽い気持ちでミームを活用することは危ういと言わざるをえない。

4.4 法務・コンプライアンス面の問題

第四のリスクは、法務・コンプライアンス領域での見落としである。個人ユーザー同士のやり取りではグレーゾーンにとどまっていた表現も、企業が公式に用いた瞬間に、明確な権利侵害として問題化するケースは多い。

主な論点としては以下が挙げられる。

- 著作権

他者が作成した画像、動画、イラスト、フォントなどを、そのまま、あるいは改変して使用することによる侵害リスク。ネット上で広く出回っている素材であっても、「フリー素材」であるとは限らない。 - 肖像権・パブリシティ権

著名人や一般人の顔写真、特徴的なシルエット、声などをミームとして利用する場合、肖像権やパブリシティ権の侵害にあたる可能性がある。個人のネタ消費レベルでは問題視されなかったものが、企業利用では一気に争点化しやすい。 - 商標権

他社ブランドのロゴや商品をミームの素材として扱う行為は、競合比較や風刺の一環と見なせる場合もある一方で、不正競争防止法や商標権侵害との兼ね合いが問題となりうる。 - 差別表現・ヘイトスピーチとの絡み

特定の記号やキャラクターが、ある国・地域では差別・憎悪を表すシンボルとして扱われているケースもある。国内では無害に見えるミームが、海外向けコミュニケーションでは重大なコンプライアンス違反につながる可能性も否定できない。

企業がミームを活用する場合、クリエイティブ担当だけでなく、法務・コンプライアンス部門との連携を前提としたプロセス設計が不可欠になる。個人の感覚的な「大丈夫そう」という判断に依存することは危険だと言える。

4.5 バズ指標とビジネス成果の乖離

最後のリスクは、「バズ=成功」という誤解である。ミームを用いた施策は、短期的なエンゲージメント指標を伸ばしやすい。いいね数、リツイート数、動画再生数、インプレッションといったメトリクスは、ミームとの親和性が高い。しかし、それがそのままビジネス成果につながるとは限らない。

典型的な問題は次の通りである。

- 施策が「ネタとして面白かった」と記憶される一方で、「どの会社の何のメッセージだったか」がほとんど残っていない

- 話題の中心がミームそのものであり、ブランドや商品は“添え物”としてしか認識されていない

- 短期的なフォロワー数増加やトラフィック増は見られるが、問い合わせや購買行動には結びつかない

このようなケースでは、ミームは「ブランド価値の増幅装置」というよりも、むしろブランドの輪郭をぼかすノイズとして機能してしまう。特に、ミームの文脈が企業のコア・ブランドと離れている場合、「そのネタの会社」という一時的なイメージが残るだけで、中長期的なポジション構築には寄与しにくい。

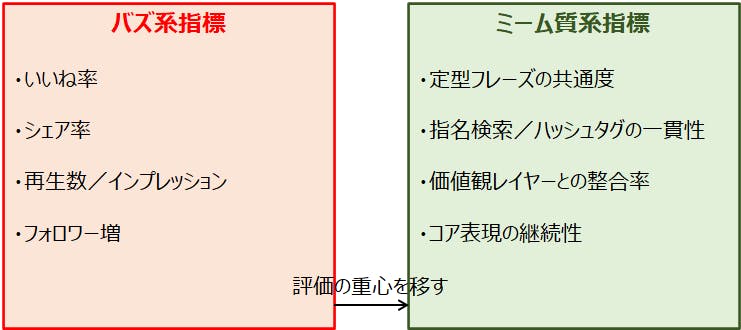

したがって、ミーム活用施策の評価にあたっては、

- ブランド想起の質(何と結びついて想起されているか)

- ブランド好意度・信頼感の変化

- 指名検索数や既存顧客のロイヤルティといった、より長期の指標

との関係を検証する必要がある。単純なエンゲージメント指標だけを追うと、「バズったが、何も積み上がっていない」状態を成功と誤認しやすい。ミームはあくまで手段であり、目的ではないという前提を維持できるかどうかが、リスク管理の最終的な分かれ目になる。

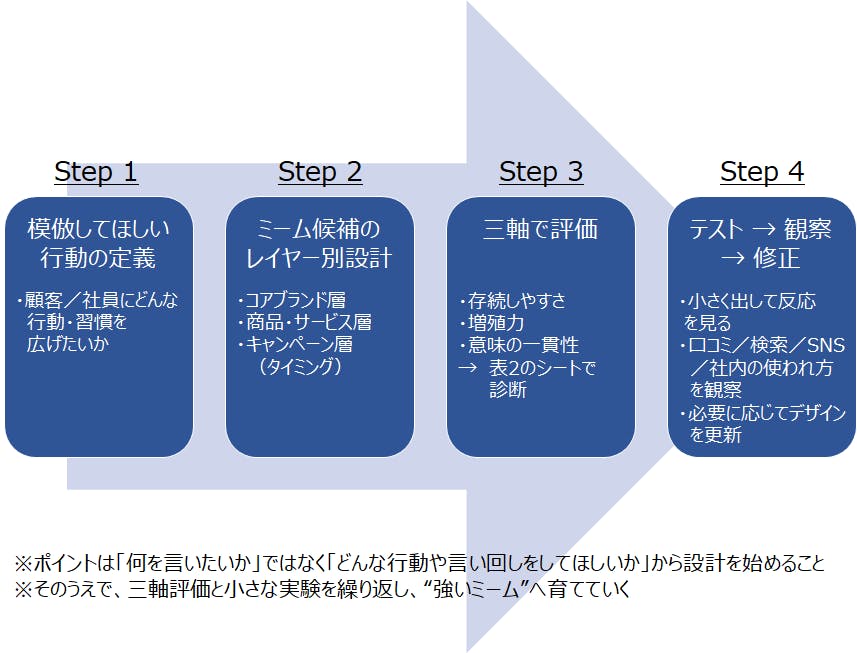

5. 戦略的示唆:自社発ミームの設計と育成へ

ミーム活用のリスクを踏まえたうえで、企業が取るべき基本方針は、「他人のミームに乗る」発想から、「自社発ミームを設計し、長期的に育てる」発想へのシフトだと考えられる。本章では、そのための戦略的示唆をいくつかの観点から整理する。

【図4 自社発ミームの設計と育成プロセス】

5.1 「何を広めたいか」ではなく「何を真似してほしいか」を起点にする

まず重要なのは、ミームを「情報」ではなく「行動パターン」と結びつけて設計する視点である。

単に「このコピーを広めたい」「この映像を見てほしい」と考えるだけでは、短期的な話題づくりにとどまりやすい。むしろ起点にすべきは、

- 顧客にどのような行動を真似してほしいのか

- 社員にどのような振る舞いを連鎖させたいのか

- 社会にどのような習慣や“お約束”を根付かせたいのか

といった問いである。

具体的には、「商品を試して写真を撮り、特定のハッシュタグとともに投稿してもらう」「ある体験をしたら自然に誰かに勧めたくなるような仕掛けを埋め込む」「店舗やオンライン上で、思わず真似したくなる“儀式”を用意する」といった設計が考えられる。

ここで狙うべきは、「フレーズそのもの」ではなく、そのフレーズとセットになった行動テンプレートをミーム化することだと言える。

5.2 自社発ミームの候補をレイヤー別に設計する

自社発ミームを意図的に設計する際には、ブランド要素をいくつかのレイヤーに分解して考えると整理しやすい。

5.2.1 価値観レイヤー(抽象ミーム)

例:挑戦・誠実・安心・遊び心など

ここでは、「この会社は何を大切にしている存在として語られたいのか」を言語化する。社内外で繰り返し引用される「一言フレーズ」を用意しておくと、ミームとしての核になりやすい。

5.2.2 言葉レイヤー(スローガン/定型表現)

例:短いタグライン、社内で使う決まり文句、顧客に対して必ず添えるひと言など。

ポイントは、「社員が恥ずかしがらずに口にできるか」「顧客が他人に紹介するときに使いやすいか」である。

5.2.3 視覚レイヤー(ロゴ/色/キャラクター/フォーム)

例:パッと見て「あの会社だ」と分かる色づかい、キャラクター、画面デザインのパターン

など。

ビジュアルは認知負荷が低く、ミームとして残りやすいため、一貫性のある“型”を作っておく価値が高い。

5.2.4 行動レイヤー(儀式/体験)

例:来店時の挨拶、購入時の小さなサプライズ、アンボクシング体験、イベントでの決まり事など。

顧客が「このブランド体験はこういうものだ」と他人に説明する際の“物語の核”になりやすい。

これらのレイヤーごとに、「どの要素をミームとして意図的に強調するか」「どの表現を長期的に使い続けるか」を決めておくことで、ブランド全体としての“ミーム設計図”が見えてくる。

5.3 市場側が生成したーミームをモニタリングし、取り込む

前章で述べたように、ブランドには「企業が設計したミーム」と「市場が生成したミーム」の二面性がある。自社発ミームを育てるうえでは、市場側が自然発生させた“俗流ミーム”をモニタリングし、必要に応じて取り込む姿勢も重要になる。

具体的には、

- SNSやレビューサイトで、ブランドに対して使われている定型フレーズを収集する

- 社員・顧客・メディアが、それぞれどのような一言で自社を説明しているかを比べる

- ネガティブな言い回しの中にも、「本来の価値につなげて再解釈できる要素」がないか検討する

といった作業が考えられる。

市場発のミームが、企業の想定と近い方向を向いている場合、それを公式のコミュニケーションに部分的に取り込むことで、「企業が押しつけたメッセージ」ではなく、「みんなが自然に使っている言葉」としての説得力を高めることができる。反対に、大きくズレている場合は、そのギャップ自体を問題として認識し、ブランド体験やメッセージ設計の見直しにつなげる必要がある。

5.4 インターネット・ミームは「スパイス」として限定的に扱う

他方で、インターネット・ミームそのものを完全に避ける必要はない。重要なのは、「主菜ではなくスパイス」という位置づけを徹底することだと考えられる。

- コアメッセージは自社の価値観や長期的なブランド・ミームに置きつつ、その周辺でインターネット・ミームのフォーマットを一時的に借りる

- 影響範囲が限定されるチャネル(特定SNS、限定キャンペーン、サブアカウント等)で試験的に用いる

- 施策の終了と同時に、クリエイティブや投稿を撤収できるよう、巻き戻し可能な設計にとどめる

といった運用が、安全性の観点から望ましい。

このとき、「ミームに乗ること」が目的化していないかを常に確認する必要がある。あくまで、自社発ミームの解像度を高めたり、既存ファンとの距離を縮めたりするための“補助線”として活用するのが妥当なバランスと言える。

5.5 評価指標を「バズ」から「ミームの質」へ切り替える

自社発ミームの設計と育成を目指す場合、評価指標も従来の「バズ中心」から、「ミームとしての質」を測る指標へとシフトさせる必要がある。

例えば、次のような観点が想定できる。

- ブランドを説明する際に使われる“定型フレーズ”の共通度

- 指名検索ワードやハッシュタグの一貫性

- 顧客や社員が自主的に発信する際、どれだけブランドの価値観レイヤーと整合しているか

- 中長期で見たとき、コアな言葉やビジュアルがどれだけ変わらず使われているか

これらは短期のキャンペーン指標に比べると可視化しにくいが、ブランドをミームとして見たときの「強さ」「しなやかさ」を測る物差しになりうる。エンゲージメント指標は参考情報として扱いつつ、「どんな情報とどんな行動が増えているのか」を定性的・定量的に追う姿勢が求められる。

【図5 評価指標の切替-「バズ」から「ミームの質」へ】

5.6 「ミーム・リテラシー」を組織内に育てる

最後に、自社発ミームを戦略的に扱うためには、組織としての「ミーム・リテラシー」が不可欠になる。これは単に「ネットに詳しい若手を採用する」という話ではなく、次のような素養を組織として共有することを意味する。

- 情報がどのようにコピーされ、変形され、定着していくのかを理解する感覚

- 短期の話題づくりと、長期の物語づくりのバランスを意識できる判断力

- 市場側で生まれた“俗流ミーム”を観察し、ヒントとリスクの両方を読み取る分析力

このリテラシーを持つことで、企業はミームに振り回される側から、ミームの設計者・育成者として振る舞う側に立ち位置を移すことができる。ミームの時代において、ブランド経営の核心は、「どのような情報と行動の連鎖を、自社の名前と結びつけて残していくのか」という長期的な視点にあると言ってよい。

おわりに

ミームは、情報が人々の間でどのように複製・変形され、定着するかを理解するための有効なフレームワークである。一方で、その多義性や短命性は、企業にとってリスク要因となりうる。本レポートで示した通り、他者のミームに安易に依存するのではなく、自社発のミームを設計し、長期的に育成することが重要である。ブランド要素をレイヤー別に整理し、評価軸を「バズ」から「ミームの質」へと転換することで、持続的なブランド強化が可能になる。最終的には、組織内にミーム・リテラシーを根付かせ、情報と行動の連鎖を戦略的にデザインすることが、ミーム時代における競争力の源泉となる。

[1] Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976(日高敏隆・岸由二・羽田節子・垂水雄二訳、『利己的な遺伝子』<新版>、紀伊国屋書店、1991年)

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

株式会社帝国データバンク 情報統括部 TEL:03-5919-9343 Email:keiki@mail.tdb.co.jp