SUMMARY

採用活動や定着率向上などを目的に福利厚生を充実させる予定の企業は47.6%と、約半数にのぼった。規模別にみると、「中小企業」では資金的余裕が乏しく、「大企業」と比べて割合は低い結果となった。業界別にみると、『建設』が58.7%でトップ、『運輸・倉庫』が55.1%で続き、人手不足の業界が上位を占めた。今後取り入れたい制度は「社員旅行」や「フレックスタイム」がトップ。総じて、いずれかの福利厚生を取り入れたい企業は49.1%だった。

※株式会社帝国データバンクは、全国2万5,546社を対象に、福利厚生に関する企業の実態についてアンケート調査を実施した。

- 調査期間:2025年9月16日~9月30日(インターネット調査)

- 調査対象:全国2万5,546社、有効回答企業数は1万554社(回答率41.3%)

企業の約5割が福利厚生の充実を予定 中小企業では資金面の課題も

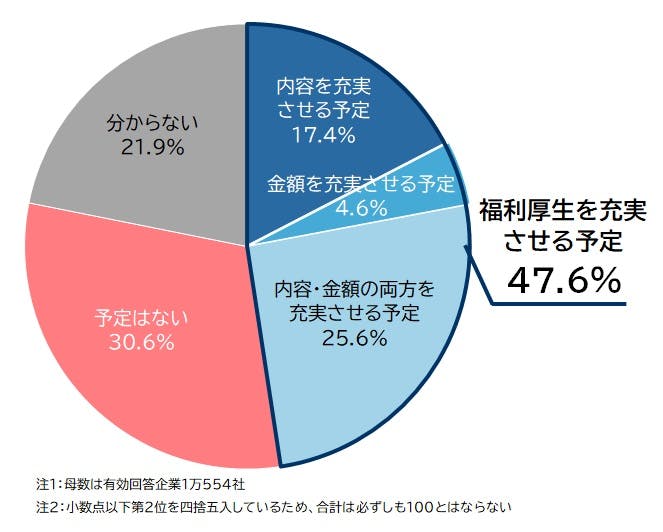

今後、法定福利を除く福利厚生を充実させる予定があるか尋ねたところ、「内容を充実させる予定」の企業は17.4%、「金額を充実させる予定」は4.6%、「内容・金額の両方を充実させる予定」は25.6%だった。合計すると『福利厚生を充実させる予定』の企業は47.6%と5割近くにのぼった。一方、「予定はない」は30.6%と、『福利厚生を充実させる予定』を17.0ポイント下回った。

『福利厚生を充実させる予定』の企業では、「求職者が福利厚生を重視する傾向がみられ、企業としてはその充実が求められている」(飲食料品・飼料製造)や「従業員の定着率を上げるためにも同業他社に引けを取らないレベルまで改善を図っていく」(機械製造)といった声があり、人手不足が深刻化するなか、採用対策や定着率の向上を目的として今後福利厚生を拡充する企業が多くみられた。

一方、「予定はない」企業からは、「福利厚生をもう少し充実させたいが、原資の確保が難しい」(建設)や、「経営側・従業員とも福利厚生の充実より賃上げが優先と考えている」(建材・家具、窯業・土石製品製造)といったコメントが寄せられた。

福利厚生充実に関する予定

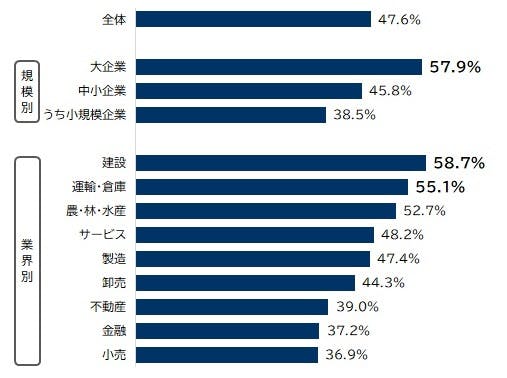

規模別に『福利厚生を充実させる予定』の割合をみると、「大企業」は57.9%と全体(47.6%)を10.3ポイント上回った。一方で、「中小企業」は45.8%、うち「小規模企業」は38.5%となり、企業規模が小さいほど割合が低くなる傾向がみられる。

中小企業からは、「導入したいが、最低賃金上昇などのコスト増に対する売り上げの増加が見込めず、導入する余裕がない」(情報サービス)のように、最低賃金の引き上げなどによるコストアップが続くなか資金的余裕がない様子がうかがえた。また、「中小零細企業ではできることが制限され、大企業のようには充実させられない」(鉄鋼・非鉄・鉱業)といった大企業との格差を課題にあげる声も聞かれた。

業界別に『福利厚生を充実させる予定』の割合をみると、2024年問題をはじめ人手不足が深刻化している『建設』が58.7%、『運輸・倉庫』が55.1%と50%台後半にのぼった。企業からは、「人員不足の今、社員のみならずその家族も入れた補助に力を入れたい」(建設)や「社員のエンゲージメント向上、採用対策にとって福利厚生の充実は重要と考える」(運輸・倉庫)といったコメントがあがった。

『福利厚生を充実させる予定』企業の割合~規模別、業界別~

取り入れている福利厚生、「通勤手当」など従来型の制度が上位

“働き方改革”関連の割合は比較的低く

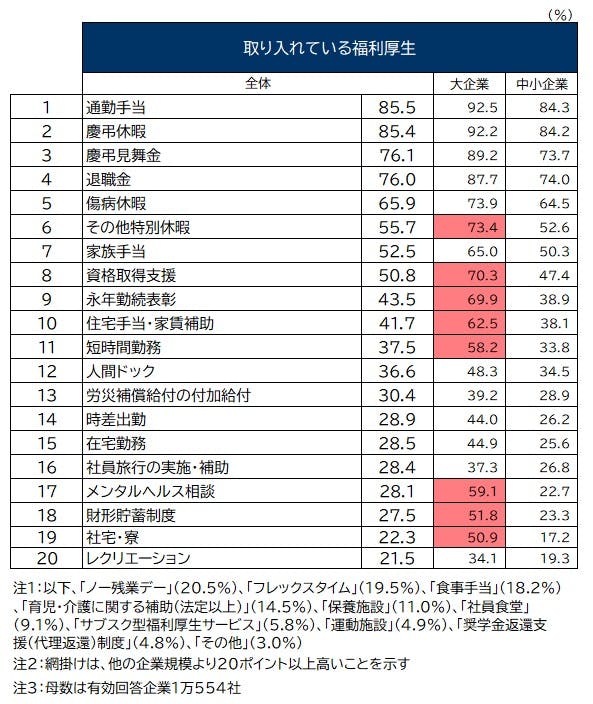

自社で取り入れている法定福利を除く福利厚生を尋ねたところ、「通勤手当」が85.5%でトップ、「慶弔休暇」(85.4%)が8割台で続いた(複数回答、以下同)。次いで、「慶弔見舞金」(76.1%)や「退職金」(76.0%)、「傷病休暇」(65.9%)、「その他特別休暇」(55.7%)、「家族手当」(52.5%)が上位に並ぶなど、長年導入されてきた従来型の福利厚生が目立った。

一方、「短時間勤務」(37.5%)や「時差出勤」(28.9%)、「在宅勤務」(28.5%)、「フレックスタイム」(19.5%)などといった働き方改革関連や「人間ドック」(36.6%)、「メンタルヘルス相談」(28.1%)など健康支援に関する制度は導入率が比較的低い結果となった。

取り入れている福利厚生(複数回答)

規模別に比較すると、「中小企業」では、専門人材の確保や外部サービスの契約が必要である「メンタルヘルス相談」、不動産の保有・管理が必要である「社宅・寮」、長期雇用を前提とした制度と言える「永年勤続表彰」が「大企業」より30ポイント以上低い結果となった。また、「短時間勤務」や「在宅勤務」、「時差出勤」など、働き方改革に関する制度も柔軟な人員配置がより困難であるほか、IT環境の整備に必要な資金力に限りがある中小企業では、導入割合が大企業を大幅に下回った。

今後いずれかの福利厚生を取り入れたい企業は約半数、

「社員旅行」「フレックスタイム」がトップ

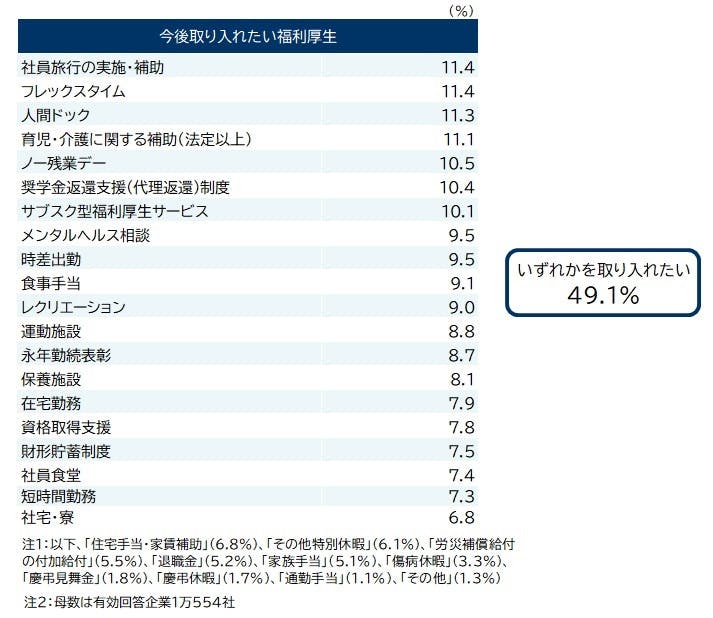

今後取り入れたい法定福利を除く福利厚生を尋ねたところ、「社員旅行の実施・補助」および、2025年10月施行の改正育介法で義務化された柔軟な働き方の選択肢の一つである「フレックスタイム」[1]が、いずれも11.4%でトップとなった。

「社員旅行の実施・補助」を取り入れたい企業からは「コロナ禍の影響でレクリエーション関連活動を長期的に行っておらず、社員同士の交流の場が失われつつある」(機械製造、中小企業)との声が聞かれた。「時代遅れ」と言われた社員旅行が、コミュニケーション不足の解消に加え、働き手の「働く環境」や「人間関係」を重視する傾向を背景に、形を変えながら再び注目されているとみられる。

また、「フレックスタイム」を取り入れたい企業からは「自社の就労環境に応じた多様な働き方ニーズに対応したい」(専門サービス、中小企業)といったコメントが寄せられ、働き方の多様化に対応しようとする積極的な姿勢がうかがえた。

次いで、「人間ドック」(11.3%)、「育児・介護に関する補助(法定以上)」(11.1%)、「ノー残業デー」(10.5%)、「奨学金返還支援(代理返還)制度」(10.4%)、「サブスク型福利厚生サービス」(10.1%)も1割台となった。

総じて、いずれかの制度を取り入れたいと考える企業は49.1%にのぼり、約半数を占めた[2]。なかでも「中小企業」(49.4%)は「大企業」(47.6%)を上回った。福利厚生の導入が相対的に進んでいない分、今後の導入意欲がより高いことが示唆された。

また、取り入れている福利厚生と今後取り入れたい福利厚生の割合の関係を確認した。そのなかで特に目立ったのは「育児・介護に関する補助」と「奨学金返還支援(代理返還)制度」であり、「育児・介護に関する補助」をすでに取り入れている企業の21.3%が「奨学金返還支援(代理返還)制度」を取り入れたいと考えていることが明らかとなった。

今後取り入れたい福利厚生(複数回答)

まとめ

若年層を中心に「働き方の多様化」や「ワークライフバランス」といった観点から、福利厚生の充実を企業選びの重要な基準とする傾向が強まっている。こうした傾向は、人手不足の長期化により人材の獲得・定着をめぐる競争が激化するなかで、企業にとってますます重要な意味を持つようになっている。

本調査の結果、法定福利を除く『福利厚生を充実させる予定』の企業は47.6%と5割近くにのぼった。人手不足が深刻化するなか、採用対策や定着率の向上を目的として今後福利厚生を拡充する企業が多くみられた。「予定はない」と答えた企業は30.6%にとどまり、『福利厚生を充実させる予定』を17.0ポイント下回った。

現在取り入れている福利厚生について、「通勤手当」や「慶弔休暇」など長年導入されてきた従来型の福利厚生が上位に並んだ。一方、「短時間勤務」といった働き方改革関連や「人間ドック」など健康支援に関する制度は導入率が比較的低い結果となった。他方、今後取り入れたい福利厚生は「社員旅行の実施・補助」および「フレックスタイム」がトップとなった。総じて、いずれかの制度を取り入れたい企業は49.1%と約半数だった。

『福利厚生を充実させる予定』企業の割合を規模別にみると、「中小企業」では「大企業」と比べて低い結果となった。原材料費や人件費など各種コストの増加が続くなか、制度設計や運用にかかるコスト負担やリソースの不足が、特に中小企業において大きな障壁となっており、「導入したいが余裕がない」との声が多く聞かれた。

こうした課題に対応するため、政府による中小企業向けの政策的支援や、導入しやすい簡易モデルの整備が求められる。同時に、企業は働き手の多様なニーズに応じた制度の導入や、公平性を確保する仕組みづくりを進めることも重要であろう。

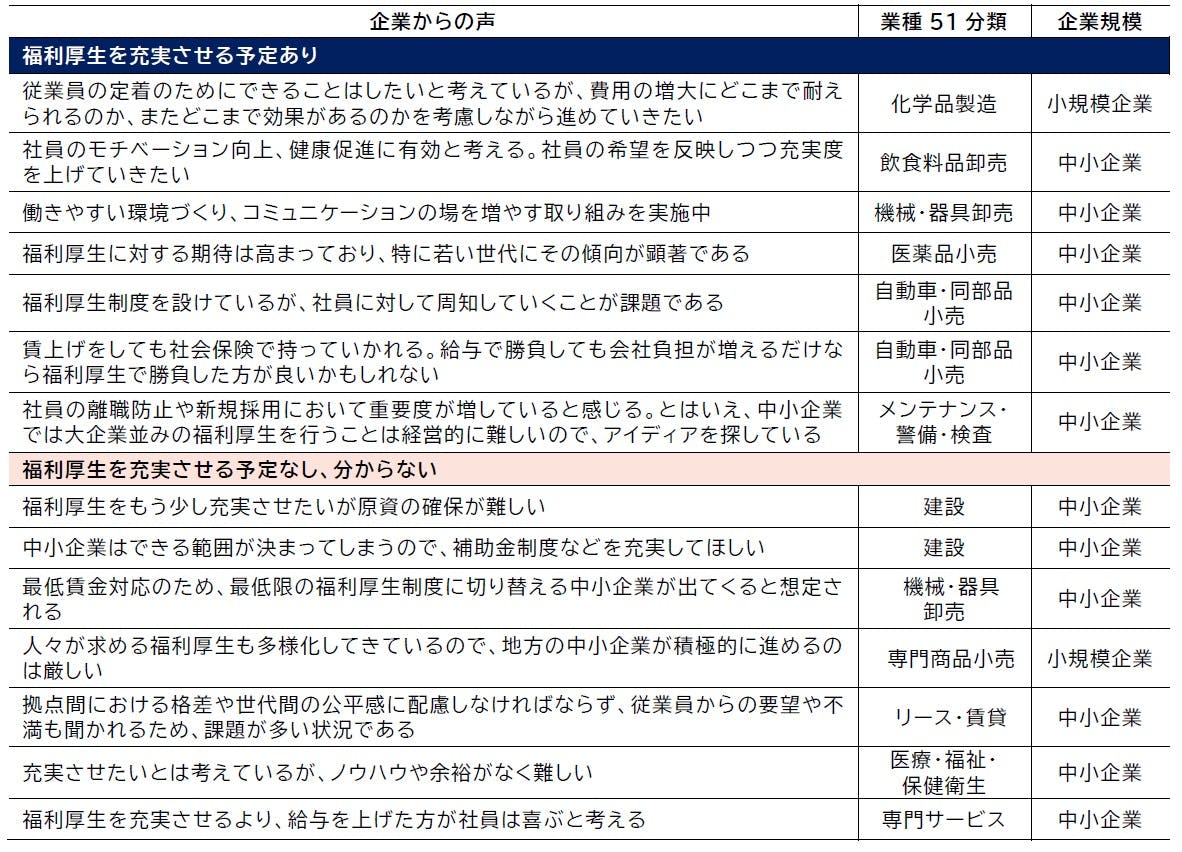

企業からの声

[1] 育児・介護休業法改正では、3歳から小学校就学前の子を育てる従業員に対して、フレックスタイム制など複数の柔軟な働き方の選択肢を企業が整備することが義務付けられている

[2] いずれかの制度を導入したいと考えている企業とは、本調査の設問にある29の制度のうち、少なくとも1つを選択した企業を指す。なお、前の設問で福利厚生を充実させる「予定はない」または「分からない」と回答した企業も、本設問に回答可能である。

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

株式会社帝国データバンク 情報統括部 TEL:03-5919-9343 E-mail: tdb_jyoho@mail.tdb.co.jp