「J-Startup」選定スタートアップ企業の分析調査

「J-Startup」選定企業、 第5次は“宇宙系”が最多 創業者の出身は「東京大学」が最多、シード・アーリー期のスタートアップが多数選定

SUMMARY

「J-Startup」の第5次選定企業は31社となり、そのうち8社が宇宙系スタートアップだった。選定社数の累計は272社に上り、創業者の出身大学は東京大学が40社で最多、創業時の平均年齢は36.2歳だった。国内産業の閉塞感が強まるなか、政府の「お墨付き」ともいえるJ-Startup選定企業が国内スタートアップのロールモデルとして活躍することが期待される。

※ 株式会社帝国データバンクは、経済産業省が推進するスタートアップ育成支援プログラム「J-Startup」選定企業について、信用調査報告書「CCR」や各種公表資料を用いて、調査・分析を行った。

※ 各地域から選定された「J-Startup local」や、インパクトスタートアップへの集中支援を行う「J-Startup Impact」の選定企業は、当調査では対象に含んでいない。

「J-Startup第5次」は31社、事業領域は“宇宙系”が最多

経済産業省が推進する「J-Startup」とは「世界で戦い、勝てるスタートアップ企業を生み出し、革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を提供する」ことを目的とした、スタートアップ企業の育成支援プログラムである。選定にあたっては多くの外部審査委員によって厳正に審査され、選定企業は官民のサポーターから各種支援を受けることができるほか、政府から評価されたスタートアップ企業として大きなブランドとなる。

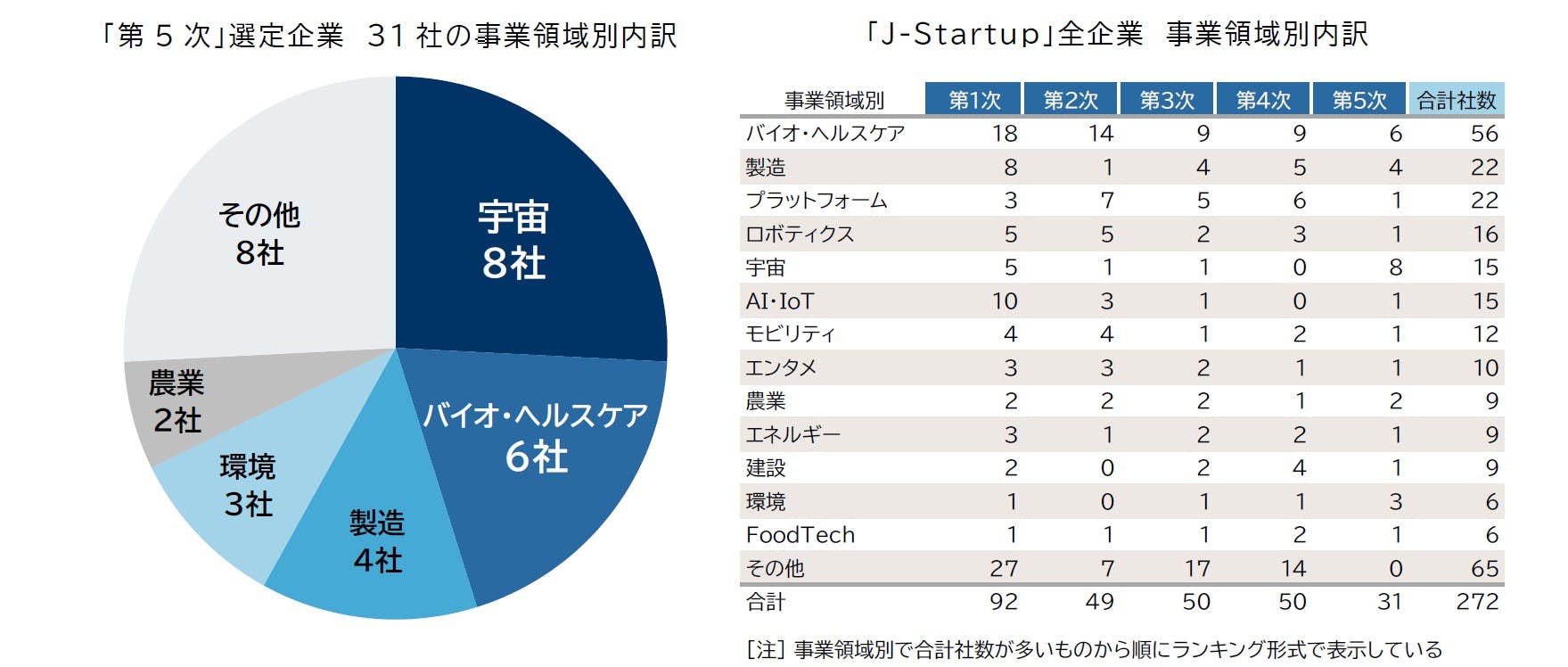

「J-Startup」選定企業は、2018年6月に第1次として92社が選定されて以降、2019年6月に第2次(49社)、2021年10月に第3次(50社)、2023年4月に第4次(50社)、そして2025年3月には新たに第5次として31社が選定され、累計272社に上った。

選定された企業を事業領域別に見ると、「宇宙」系スタートアップが8社と最多を占めた。これまで第1次から第4次までで累計7社となっていたなかで、8社が選定されたことは第5次の特徴といえるだろう。政府は2023年に宇宙基本計画を策定し、「2020年に4兆円となっている宇宙関連市場の規模を2030年代の早期までに8兆円に拡大していく」ことを目標に定めた。さらに2024年には宇宙戦略基金も創設されるなど、これら政府の取り組みが後押しとなっているとみられる。過去に宇宙系スタートアップとしてJ-Startupに選定された企業では、アジア初の民間による月面着陸を目指しているispace(東京都中央区)や、衛星画像データのソリューション提供を手がけるSynspective(東京都江東区)など、株式上場したケースが4例あり、こうした企業の登場が期待される。

その他にも、医療などの研究開発系が含まれる「バイオ・ヘルスケア」(6社)、素材開発などを含む「製造」(4社)、エネルギー開発などの「環境」(3社)といった領域を手がける企業が選定された。

これまで選定された合計272社でみると、最多は「バイオ・ヘルスケア」の56社だった。次いで、「製造」「プラットフォーム」(各22社)、「ロボティクス」(16社)なども多い。

選定時の資金調達額、トップはSakana AIの約300億円

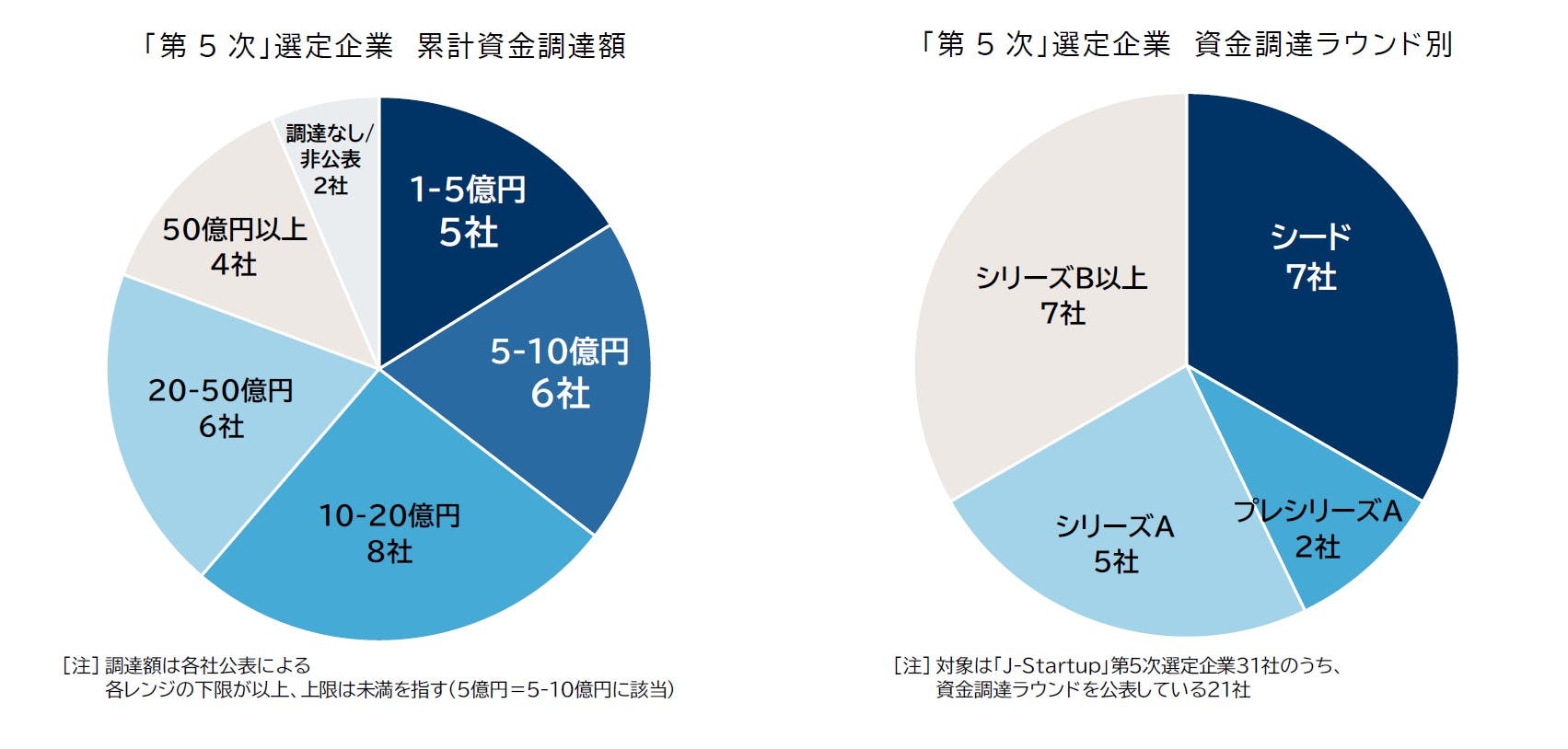

J-Startup「第5次」選定企業31社を、選定時(2025年3月時点)における主にエクイティによる資金調達額(公表ベース)別にみると、「10-20億円」が8社で最も多かった。「20-50億円」(6社)、「50億円以上」(4社)のような比較的大規模な資金調達は10社だった。資金調達時にラウンドを公表している企業21社のうち、事業の成長段階に応じた資金調達ラウンドが「シリーズA」以下の企業が14社だったことを踏まえると、規模の小さい企業を中心にJ-Startupに選定されている傾向が伺える。

なお、31社のなかで最も資金調達額が大きかったのは、米半導体大手・エヌビディアから出資を受けたことで話題となったSakana AI(東京都港区)の約300億円。次いで、超小型衛星の開発を手がけるアークエッジ・スペース(東京都江東区、約107億円)やワイヤレス給電システムを開発しているエイターリンク(東京都千代田区、約68.5億円)、ダイヤモンド半導体の製造販売を行う大熊ダイヤモンドデバイス(札幌市北区、約67億円)などが続き、ハードテック系の分野が大規模な資金調達を実施している。

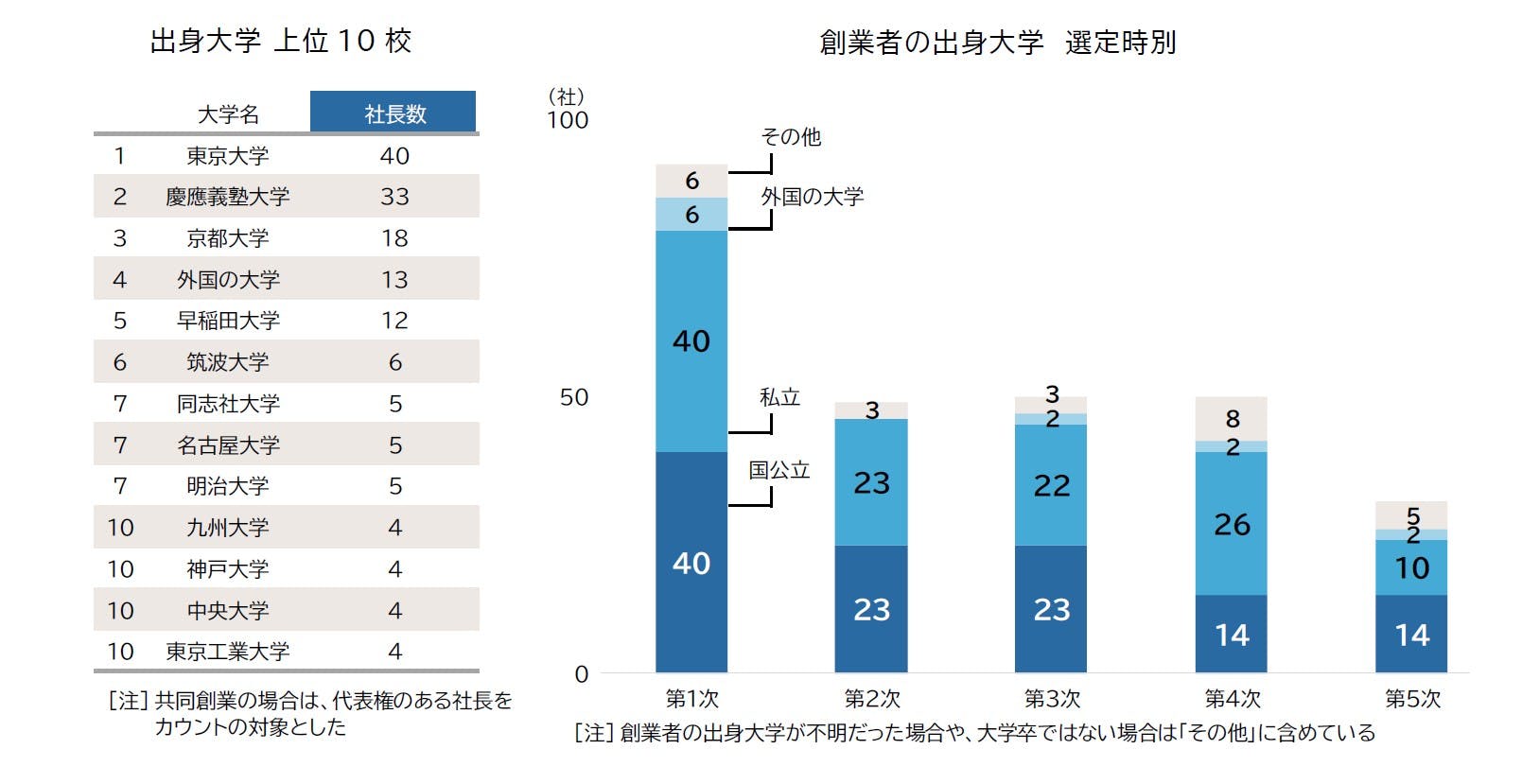

創業者の出身大学、「東京大学」が40社で最多

J-Startup選定企業の創業者の出身大学をみると、東京大学が40社で最多となった。国公立大学では、京都大学(18社)、筑波大学(6社)が続き、私立大学では慶応義塾大学が33社でトップとなり、早稲田大学(12社)、同志社大学、明治大学(各5社)が続いた。また、前述のSakana AI代表であるデイビッド・ハ氏(トロント大学出身)のように「外国の大学」も13社あった。

累計では、国公立大学が114社、私立大学が121社となり大きな差はなかった。また、高校卒業後に起業したケースもあった(大学の休退学・在学中も含む)。

創業者年齢は30代が中心 選定時の設立年数は平均5年前後

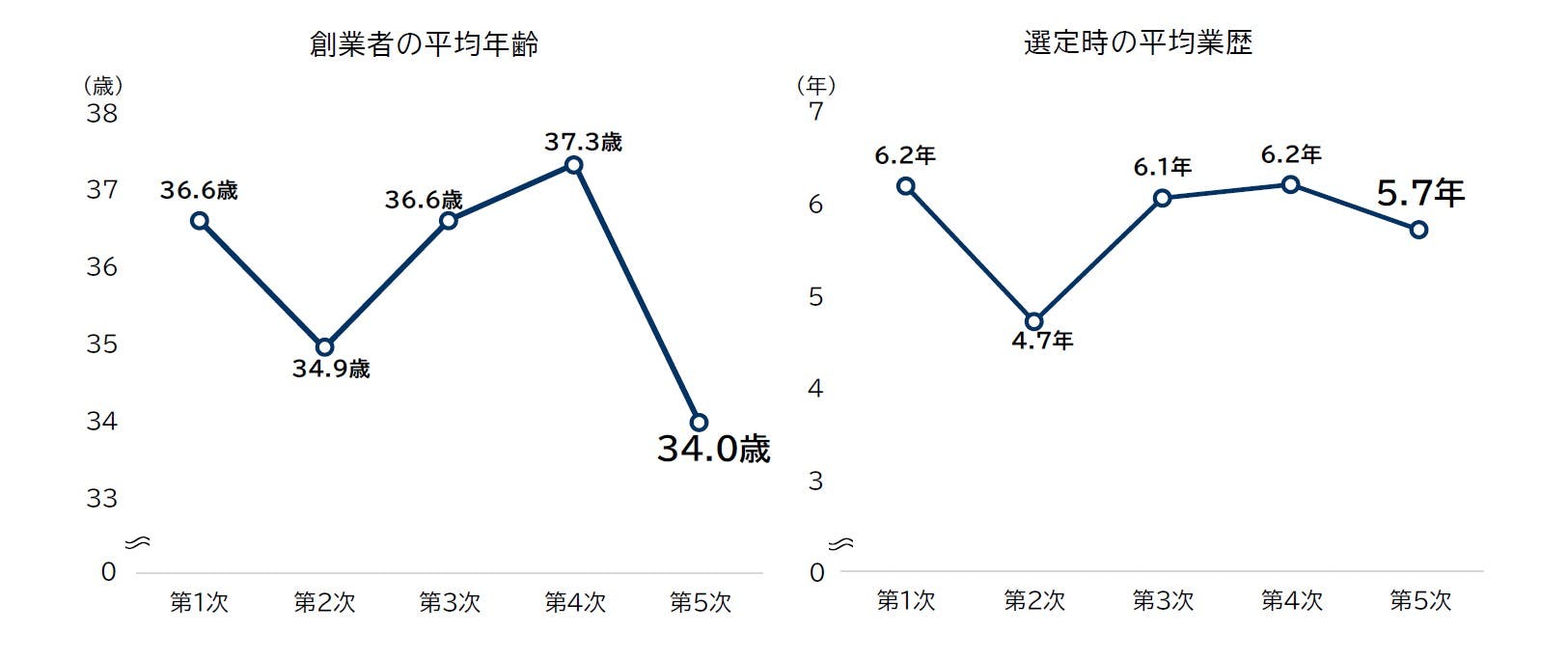

J-Startup選定企業の創業時における社長の平均年齢を見ると、第5次は34.0歳で、過去と比較して最も若かった。第1次~5次でみると、平均36.2歳だった。全272社のなかでは、「スポットワーク」の先駆け役となり2024年7月に東証グロース市場に上場したタイミー(東京都港区、2017年設立)の小川嶺氏が20歳で最も若く、100%オーガニックの超吸水性ポリマーを開発するEF Polymer(沖縄県恩納村、2020年設立)のナラヤン・ガルジャール氏が21歳で続いた。

また、J-Startup選定時の業歴は、第5次では平均5.7年だった。設立から最も早く選定されたのは、光超音波による画像診断装置を提供するLuxonus(神奈川県川崎市)で、2018年12月の設立から約7カ月後の2019年6月(第2次)に選定された。

<まとめ>

「多産多死」のスタートアップ、J-Startup企業が牽引役となるか

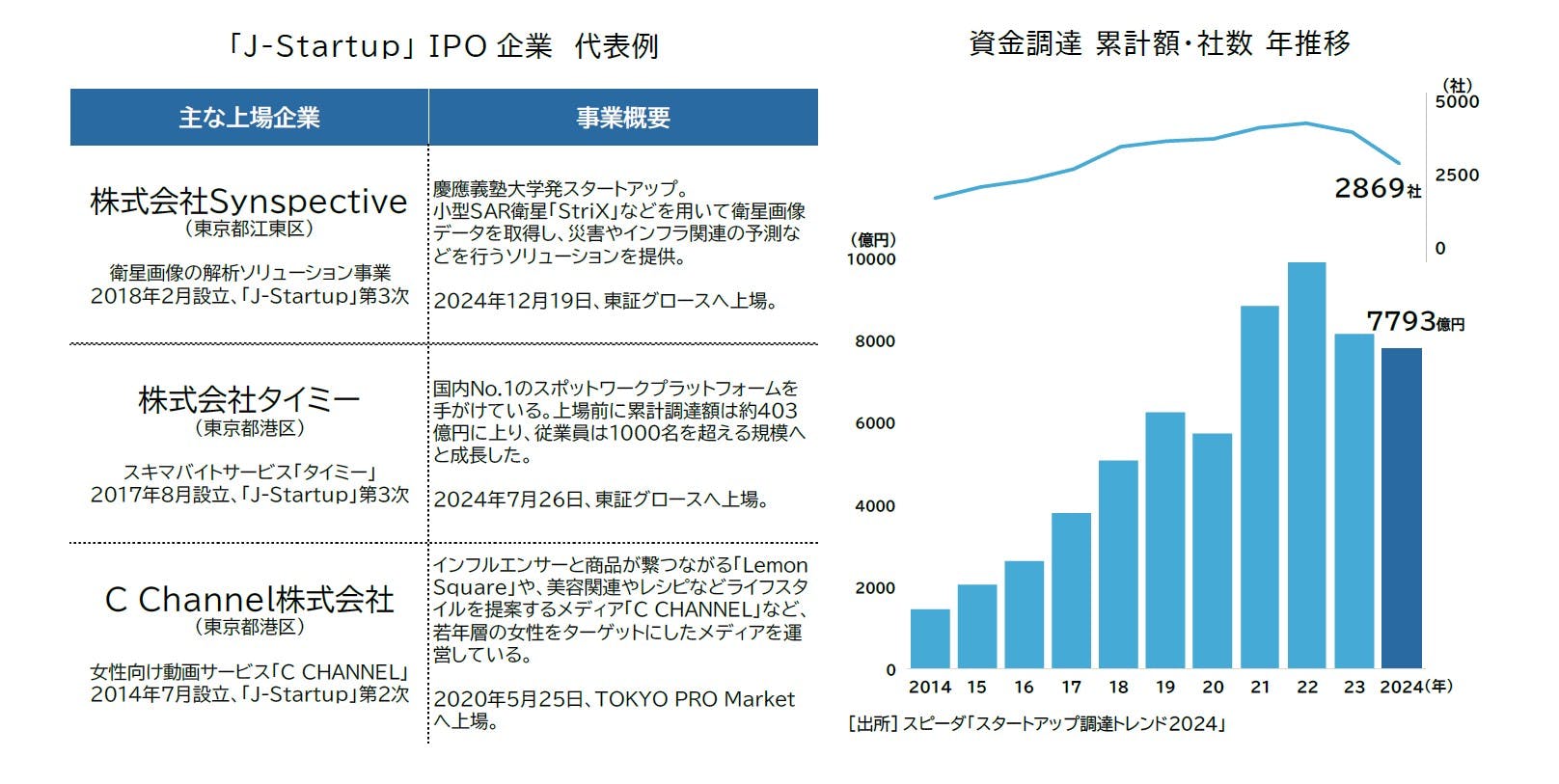

2018年に政府が閣議決定した成長戦略「未来投資戦略2018」では、ユニコーン(時価総額が10 億ドル以上の未上場企業)の数が世界と比べて少ないことから、「ユニコーンを2023年までに20社創出する」という目標が定められた。そうした背景によって開始されたプログラムがJ-Startupであり、その目標こそ達成できなかったものの、事業を拡大し世界で活躍する企業を多数輩出している。日本国内でIPOを果たした企業は21社(その他、J-Startup選定以前から上場承認されていた企業は11社)に上り、前述したタイミーやSynspectiveがその代表例である。

他方、スタートアップ企業が成功するケースは決して多くはなく、「多産多死」とも言われる。実際に、J-Startupに選定されながら倒産や休廃業・解散となった企業は、全272社のうち4%にあたる11社に上る。また、上場など一定のスケールを果たした後にトラブルや疑義が生じるケースもゼロではない。

倒産した企業の代表者はその個人の財産や信用面でも制限がかけられることがあり、日本では失敗に厳しい慣習が多いと国内外から指摘されてきた。そうしたなかで、seven dreamers laboratories(2019年4月破産)代表の阪根信一氏は、現在はいわゆる「失敗」の経験を買われて別会社で代表取締役を務めるなど、再チャレンジの事例も生まれるようになってきた。こうしたチャレンジを是とする文化が醸成され、倒産など憂き目に直面しても再びチャンスが与えられるような機運を構築し、より充実した支援を加えることが国内スタートアップ企業を活性化するためには欠かせない。

足元では「冬の時代」と表現されるほど、スタートアップ企業の資金調達環境は厳しい。こうしたなかでも独自の優位性を持ち、世界から認められる可能性を秘めたJ-Startup企業が国内スタートアップ企業のロールモデルとして活躍し、好事例を数多くもたらすことに期待したい。

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

株式会社帝国データバンク 情報統括部 TEL:03-5919-9343 Email:keiki@mail.tdb.co.jp