情報統括部 情報統括課

主席研究員 窪田剛士

【要約】

いまから10年後の2035年における家計支出の予測を行う。前回のレポート「2035年を読む(1)」では生活基盤に関する「衣・食・住」の意識の変化を述べた。今回のレポートでは、家計の支出動向をベイズ型コウホート(世代)分析を用いて金額ベースで予測した。概要は以下の通り。

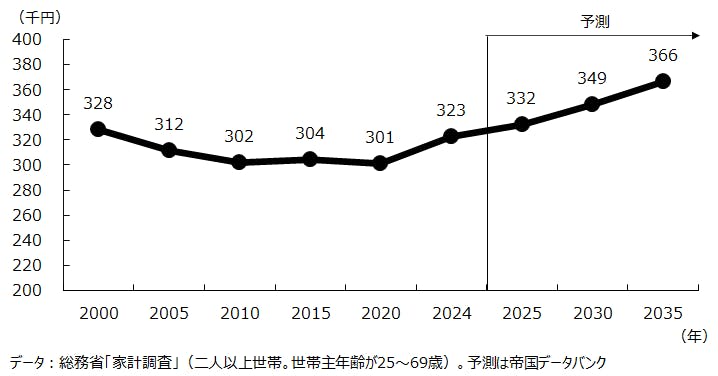

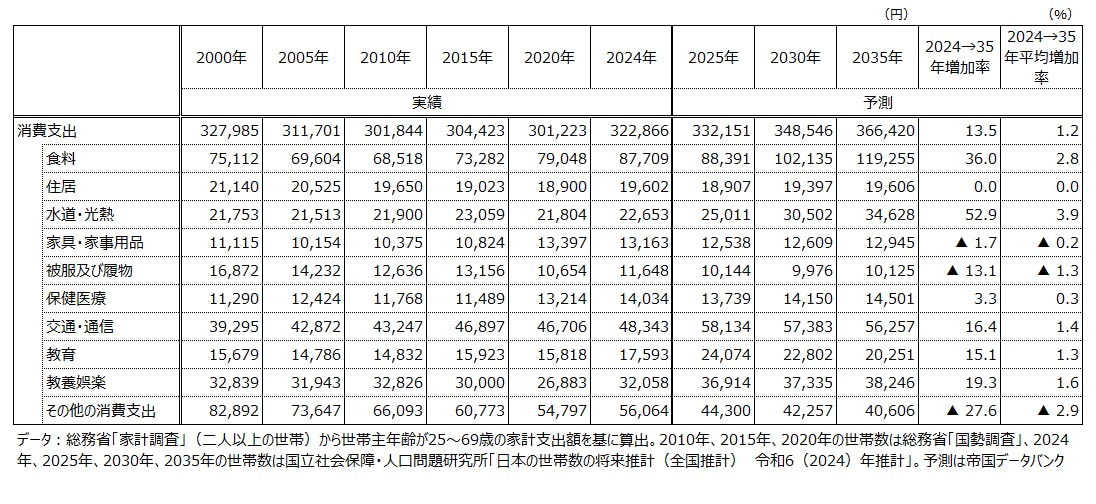

- 2035年における「世帯主が25~69歳で二人以上の世帯」の家計支出額は、月当たり36万6,420円と予測され、2024年の32万2,866円から、11年間で13.5%増、年平均では1.2%の増加となる見込みである。

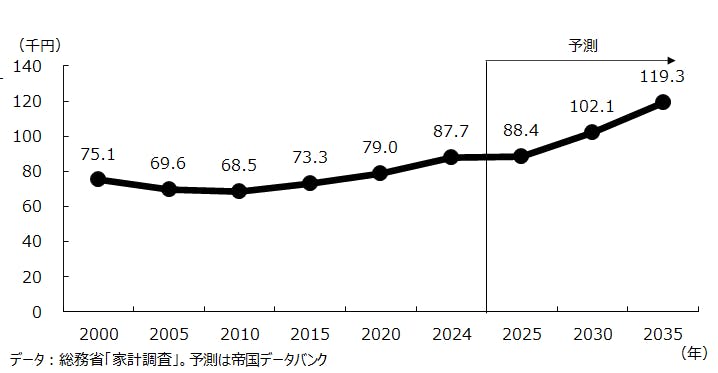

- 支出額が最も大きいのは「食料」であり、2035年には11万9,255円と予測され、消費支出全体の32.5%を占める。食料支出の内訳でみると、「外食」の支出額が最も大きく2万4,937円と予測される。共働き世帯の増加により出前などを含めた外食支出が増えると考えられる。次いで、「調理食品」(1万8,151円)、「野菜・海藻」(1万2,735円)が続く。背景には、健康志向の高まりや環境・人権に配慮した商品開発の進展、継続的な食料品の値上げがあり、食関連ビジネスに大きな商機をもたらす可能性がある。

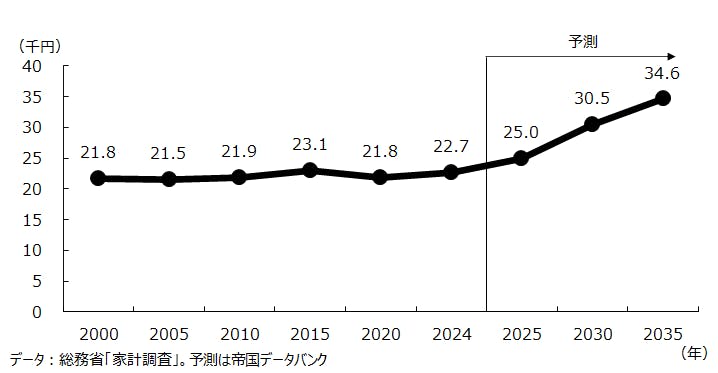

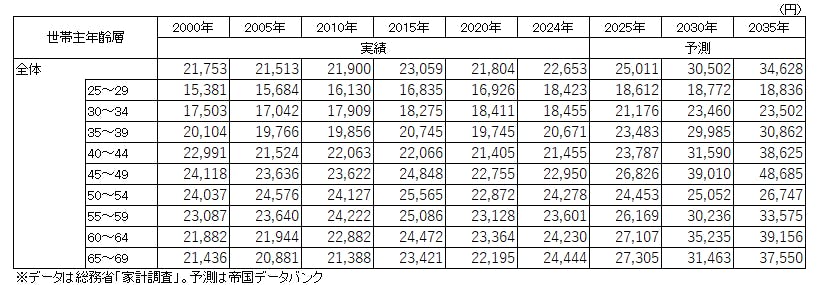

- 生活インフラである「水道・光熱」は、2035年には3万4,628円と、2024年から年平均3.9%のペースで増加すると予測される。この分野でも省エネ製品や再生可能エネルギーなど、付加価値のある商品やサービスへのニーズが増していくと見込まれる。

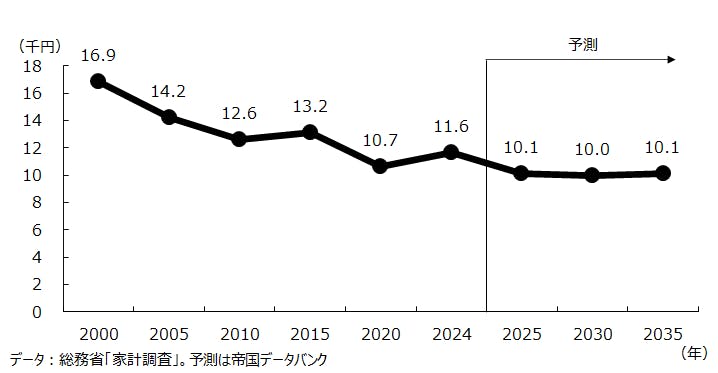

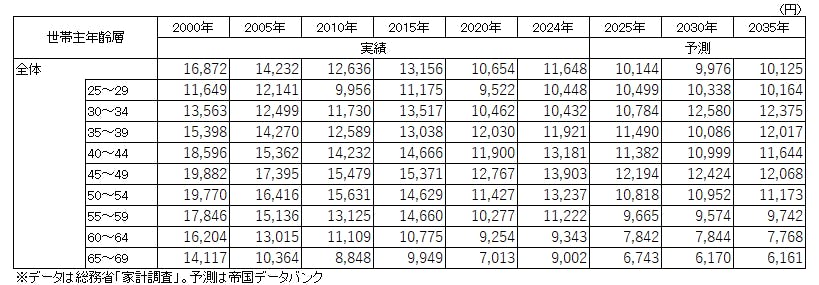

- 一方で「被服及び履物」は、2024年の1万1,648円から2035年には1万125円へと、約13.1%減少すると予測される。特に世帯主年齢が40歳以上の世帯で顕著に現れる。ただし、世帯主年齢30~34歳の世帯は、毎年1.6%のペースでの増加が見込まれており、若年層向けの衣料ビジネスには引き続き可能性があるだろう。

1. はじめに

2035年、人びとの暮らしはどのように変わり、どれだけのお金を使うようになるのだろうか。前回レポート「2035年を読む(1)」では、衣・食・住といった生活基盤に関する意識の変化について述べた[1]。人びとの意識が変われば行動も変わり、当然ながら消費のあり方も変わっていくだろう。

そこで本レポートは、「実際に家計の支出はどう変わるのか?」という視点から、2035年の支出動向を金額ベースで予測した。

2. 変化を読み解く「ベイズ型コウホート分析」とは

本レポートの予測には、「ベイズ型コウホート分析」という手法を活用している[2]。この手法は、人びとの意識や行動の変化を年齢(ライフステージ)、時代背景、コウホート(世代)という3つの要素に分けて分析する方法である。

1. 年齢効果:年齢の変化による要因

2. 時代効果:時代背景や環境の変化からくる要因

3. コウホート(世代)効果:生まれた年代による要因

これらの要素を各世帯一人当たりの家計支出[3]項目ごとに分析し、別途予測した世帯主年齢別の世帯人員数を乗じることにより、一世帯当たりの支出額を求める。さらに、将来の世帯構成や人口動態を加味することで、よりリアルな消費予測を行うことができる。

3. 2035年の家計支出

3.1 データ

本レポートでは、家計支出を需要側から把握するために「家計調査[4]」を利用し、将来の世帯数については国立社会保障・人口問題研究所による「日本の世帯数の将来推計(全国推計) 令和6(2024)年推計[5]」を用いている。なお、世帯による家計支出金額は世帯人員の影響を受けるため、ベイズ型コウホート分析で使用するデータは以下の式で求めた世帯人員一人当たり支出額に基づいている。

このため、世帯人員一人当たり家計支出額を分析・予測したうえで、世帯人員数の予測値(二乗根)を乗じることにより、世帯当たり家計支出額を算出する方法を採用した。さらに、世帯当たり家計支出額に世帯数を乗じることで、家計支出総額(二人以上世帯)を求めている。

3.2 2035年の家計支出は月36万6千円、年平均1.2%増加

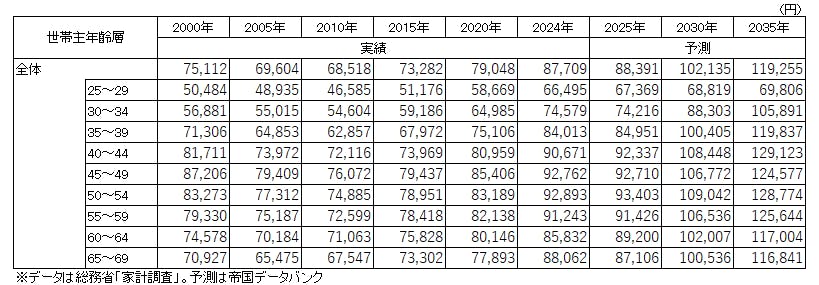

分析の結果、2035年における「世帯主が25~69歳で二人以上の世帯」の家計支出額は、月当たり36万6,420円と予測された。これは2024年の32万2,866円から、11年間で13.5%増加し、年平均では1.2%の増加となる見込みである(図1、表1)。

3.3 最大の支出項目は「食料」、2035年に月11万9,255円となる可能性

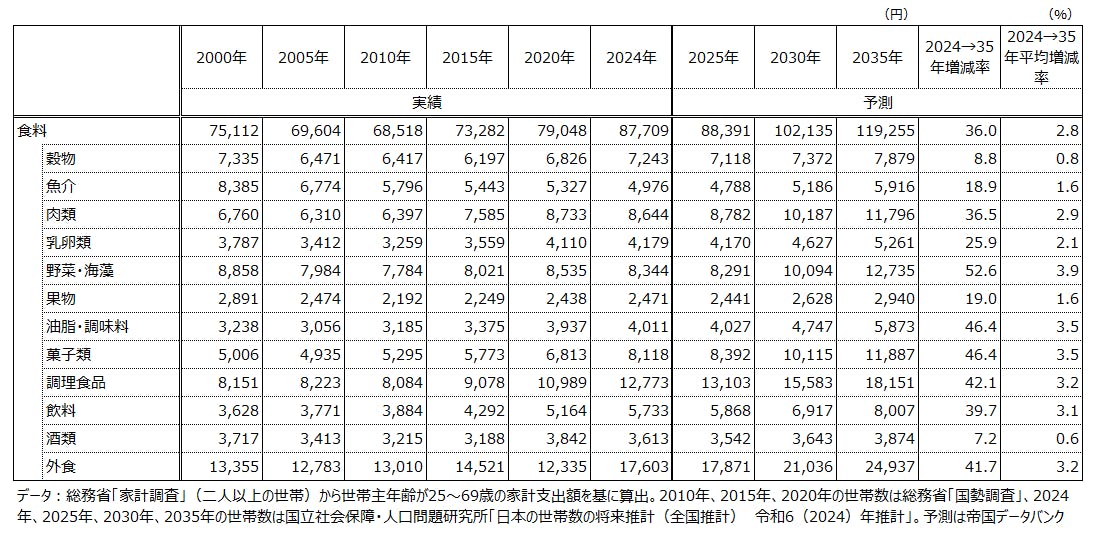

支出額が最も大きいのは「食料」で、2035年には月11万9,255円と予測され、家計消費支出全体の32.5%を占める。この割合は2024年の27.2%からさらに上昇する見込みである。背景には、健康志向の高まりや、環境・人権に配慮した商品開発の進展、さらには食料品の値上げ傾向が続いていることがある。特に「2035年を読む(1)」でみたように、「食生活にこだわりたい」という意識は今後も高まり、男女差も縮小していくと予測されていた。こうした意識の変化は、食関連ビジネスに大きな商機をもたらす可能性があるだろう。

食料支出の内訳をみると、2035年に支出額が最も大きい項目は「外食[6]」で2万4,937円と予測され、2024年から年平均3.2%の増加が見込まれる。特に世帯主年齢が35~39歳の世帯では3万円を超えると予測されており、共働き世帯の増加により出前などを含めた外食支出が増えると考えられる。次いで、「調理食品[7]」が1万8,151円、「野菜・海藻[8]」が1万2,735円と続く。とりわけ「野菜・海藻」は2024年から年平均3.9%の増加が見込まれ、「食料」カテゴリーのなかで最も高い伸び率で支出額が増えていくとみられる。健康志向が高まるなかで、世帯主年齢65~69歳の世帯が最も高い支出額(1万3,666円)になる見通しである。

3.4 急増が見込まれる「水道・光熱」~ライフライン支出への備え

家計支出のなかで次に注目すべきは、「水道・光熱」への支出である。2035年には3万4,628円と、年平均3.9%のペースで増加すると予測される。気候変動やエネルギー価格の上昇、安全・安心へのニーズの高まりが背景にあり、生活インフラ関連の支出は今後も拡大する見通しである。この分野でも、省エネ製品や再生可能エネルギーなど、付加価値のある商品やサービスへのニーズが増し、新たなビジネスチャンスをもたらす可能性があるだろう。

3.5 減少が予測される「被服・履物」~若年層への注目がカギ~

一方で、支出が減少すると予測されているのは「被服及び履物」である。2024年の1万1,648円から2035年には1万125円へと、約13.1%の減少が見込まれている。特に40歳以上の世帯で支出が減る傾向が顕著である。

ただし、注目すべきは世帯主が30〜34歳の世帯である。この層は衣料品への支出が毎年1.6%のペースで増えると見込まれている。少子化が進むなかでも、平均初婚年齢の上昇によりこの年齢層の世帯主数が増えると考えられており、若年層向けの衣料ビジネスには引き続き拡大する可能性があるだろう。

おわりに

消費行動の変化は小さなものに見えるかもしれないが、長い目で見ると大きな潮流となる。特に家計支出の変化は、消費者の価値観やライフスタイルの変化を最もダイレクトに反映する「市場の鏡」であると言える。

だからこそ、こうしたデータをもとに、自社の商品やサービスがどこに強みを持ち、どのように未来のニーズに応えていくのかを考えることが重要である。マーケティング戦略を「今」だけでなく「未来」に向けて設計することが、多くの企業にとって持続的な成長のカギとなるであろう。

[1] 帝国データバンク、「2035年を読む(1)」、TDB予測レポート No.16, March 31, 2025

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250331-tdbfr-no16/

[2] 本レポートでは家計支出などの金額を予測するため、人びとの意識を予測したモデル(脚注1参照)から一部を変更している。具体的には、(1)線形予測子の変換。もともとシグモイド関数を使用して0~1の値に変換していたが、金額データの場合はそのままの連続値が必要となる。そのため、ηをそのまま対数正規分布の平均(=log(家計支出))として使っている。(2)尤度の変更。割合データではBinomialやBeta尤度で計測していたが、対数正規(Lognormal)分布により計測している。(3)パラメータの追加。対数正規分布の分散(σ)パラメータを追加した。これにより金額データの変動性をモデル化できる。

[3] データは総務省「家計調査」(二人以上世帯)。世帯類型は一般世帯を対象。

[4] 総務省「家計調査」(二人以上の世帯)を予測の対象としている。

[5] 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計) 令和6(2024)年推計」。世帯数は家族類型のうち、「単独世帯」を除く一般世帯数を将来値として使用した。

[6] 原則として、飲食店(出前、宅配、持ち帰りを含む)における飲食費、学校給食、賄い費が「外食」に分類される。

[7] 一般的に家庭で行うような調理の全部又は一部を行った食品。冷凍調理食品、レトルト食品及び複数素材を調理したものも含められる。

[8] 果物を除く植物性食品及びこれらを主原料として工業的加工を施したもの。

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

株式会社帝国データバンク 情報統括部 TEL:03-5919-9343 Email:keiki@mail.tdb.co.jp