第16回:既存取引先判断(3)

取引先が多い場合3

前回(<第15回>既存取引先判断2)は、重点管理の対象になる企業を抽出する方法をご紹介しました。その中で、リスクが大きい取引先を抽出するのに評点を利用しましたが、さらに高度にリスクを見極めるリスク指標を使った重点管理の対象企業の抽出を、今回ご紹介します。

より高度にリスクを見極めるためには

倒産に関するリスクを、評点より高度に見極める方法があります。評点は総合的な企業評価ですが、倒産するかどうかだけに的を絞ったリスク指標(「倒産予測値」)があります。

これは、膨大な企業情報を元にして統計的な手法を使い、実際に倒産した企業及び倒産しなかった企業の特徴を見つけて計算式(統計モデル)を作り、実際の企業1社1社に対して、その計算式により倒産する確率を推定するものです。

一般的に、統計モデルなどを用いて倒産確率を推定し、それを「信用リスクスコアリングモデル」と呼ばれる商品として販売しているケースは沢山あります。それらの殆どは決算書をベースとしているために、一般企業では上場企業等の決算書を公開している取引先しか調べることが出来ません。

TDBは公開されている決算書ではなく、企業信用調査報告書をベースにスコアリングモデルを構築しているので、上場・非上場を問わず、信用調査が可能な一般企業に対し倒産確率を算出することが可能になっています。

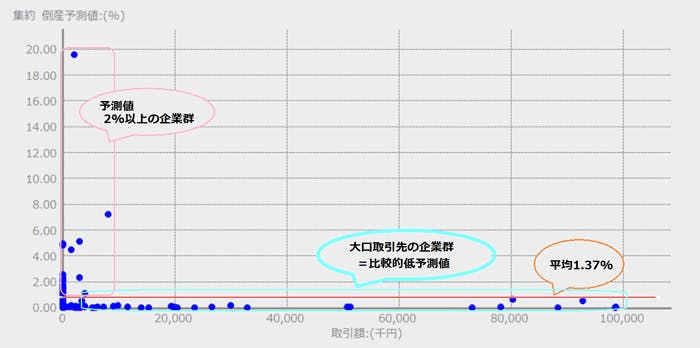

ここでは、「倒産予測値」を利用して、より精緻にリスクを見極め、重点管理先を絞る方法を説明します。まず、エクセル等に取引先の「倒産予測値」のデータと取引額を入力し、取引額(横軸)と倒産予測値(縦軸)のグラフを作ってみます。

※本講座では、平均値やグレード値等について、倒産予測値初期バージョンのモデル開発時のデータを用いて図示しています。モデル改修等によりこれらの値は変動しています。

倒産予測値の平均は1.37%程度となります。

評点と違い1.37%の前後に社数が多いということはありません。平均である1.37%よりも大きい倒産予測値(平均よりもリスクが大きいということ)である企業数は、全体の25%程度となっています。

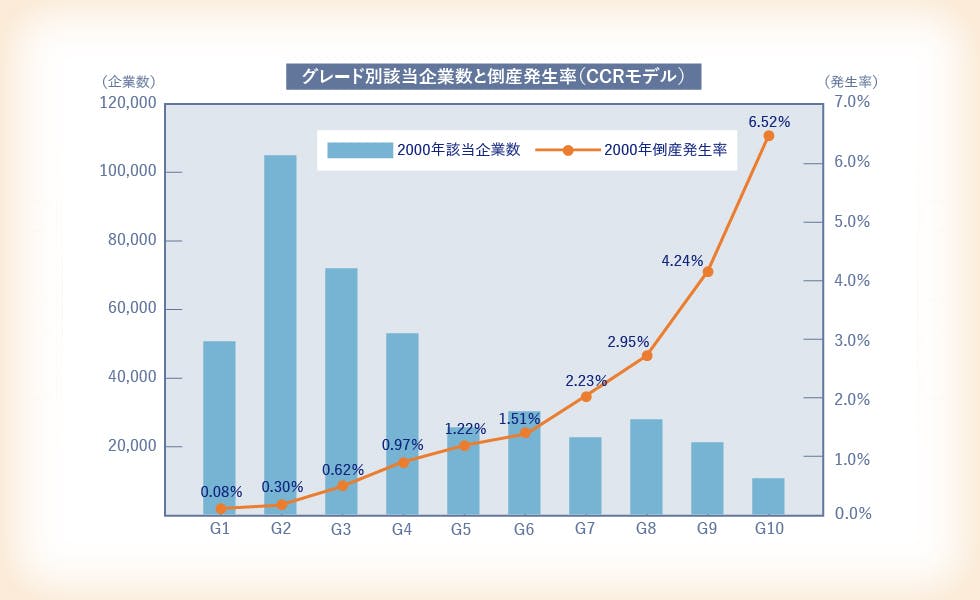

また、「倒産予測値」を10段階に区分した「予測値グレード」を活用することで、重点管理先の選択が容易になります。グレード別の倒産発生率は資料として公開(https://www.tdb.co.jp/services/lineup/b-predict/)していますので、この発生率を見て重点管理先にするグレードを選択することもできます。

予測値グレード | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |

|---|---|---|---|---|---|

倒産予測値 | 0.00%~0.27% | 0.27%~0.55% | 0.55%~0.82% | 0.82%~1.10% | 1.10%~1.37% |

予測値グレード | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |

倒産予測値 | 1.37%~2.06% | 2.06%~2.74% | 2.74%~4.11% | 4.11%~6.85% | 6.85%~ |

予測値グレードを基準に重点管理先を決める場合には、グレード7以上、もう少し絞る場合にはグレード8以上を1つの目安にすることをお勧めします。もちろん、保守的に設定するのであればグレード6以上にすべきところではあります。

「倒産予測値」を使うことによって、より明確に重点管理先を選択することが可能となりますので、効率的で強固な与信管理を構築する場合には、ご検討ください。

以上のように、大口取引先とリスクの大きな取引先を重点取引先として選択することが、与信管理体制を構築する上では重要なステップとなります。

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

株式会社帝国データバンク 企総部 企画課