第15回:既存取引先判断(2)

取引先が多い場合2

前回(<第14回>既存取引先判断1)で、取引先が多い場合には取引先全体の企業概要を把握して、重点管理するグループと全体管理するグループに区分するということを前回ご紹介しましたが、ポイントは、「大口取引先とリスクの大きい取引先が、重点管理の対象になる」ということでした。

それでは、実際にどのように取引先を区分していくのでしょうか?

重点管理先としての大口取引先

大口取引先とは、どの程度までの取引先を言うのでしょうか?

いくつかの考え方がありますが、例として挙げますと以下の2つのものがあります。

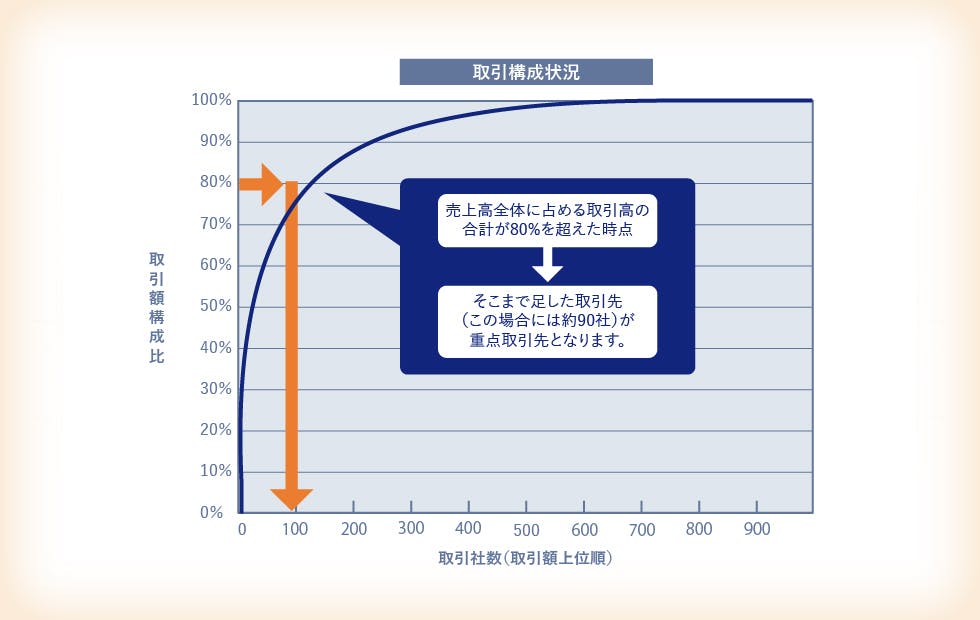

■取引額の大きな取引先から上位20%の取引先を、大口取引先とする。

■取引額が大きい取引先から取引額を足していき、売上全体に対して8割を超えた時までに足した取引先を、大口取引先とする

※さらに参考までに、以下のような考え方もあります。

一般的に自社の取引先の中で比較し、大口取引先と認識しているのが一般的ですが、与信管理の観点から言えば、売上全体に占める割合(シェア)を基準として考えます。

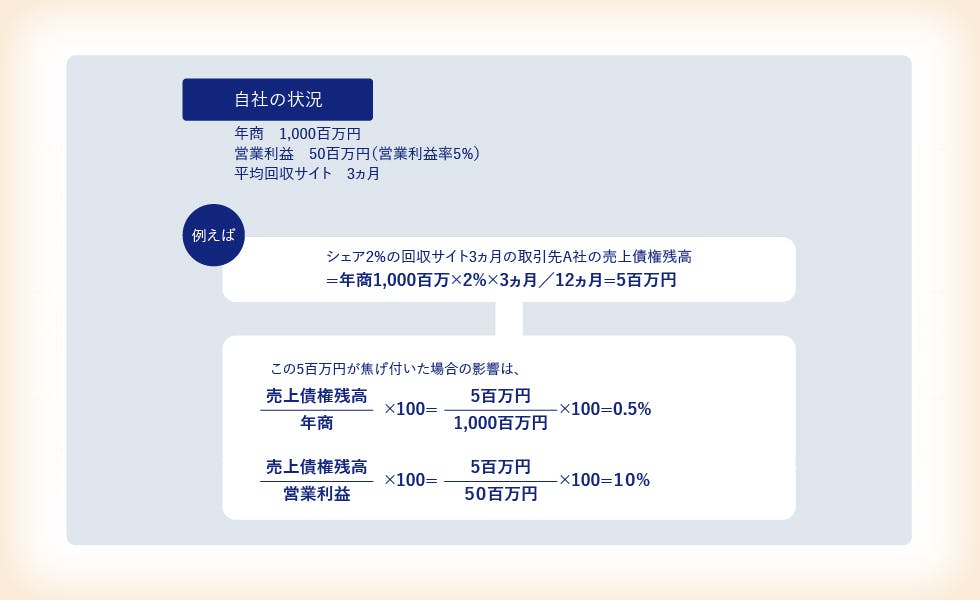

[自社の状況]

年商 1,000百万円

営業利益 50百万円 (営業利益率5%)

平均回収サイト 3カ月

例えば、シェア2%の回収サイト3カ月の取引先A社の売上債権残高

=年商1,000百万×2%×3カ月/12カ月=5百万円

この5百万円が焦げ付いた場合の影響は、

つまり、「年商の0.5%に相当し、営業利益の10%に相当する」ということになり、影響は甚大です。このように影響の甚大な取引先を「大口取引先」と考えます。

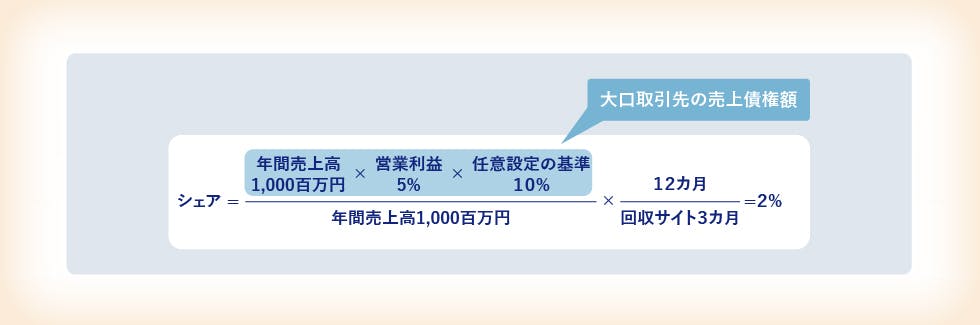

焦げ付きの影響を営業利益の一定割合までと定めることが可能であれば、「大口取引先」と認定するシェアを算出することも可能です。上記例で「焦げ付いた場 合、営業利益の10%が損失として計上される取引先を大口取引先とする」ということを自社で取り決めた場合、回収サイトが3カ月の取引先を「大口取引先」 と認定するシェアは、

整理すると、

シェア = 営業利益率5%×10%(任意設定)×12カ月/平均サイト3カ月=2%

ということになります。

この設定で焦げ付きの影響を営業利益の10%までとした場合、全ての取引先が回収サイト3カ月であれば、シェア2%の取引先が大口取引先ということになります。

重点管理先としてのリスクの大きい取引先

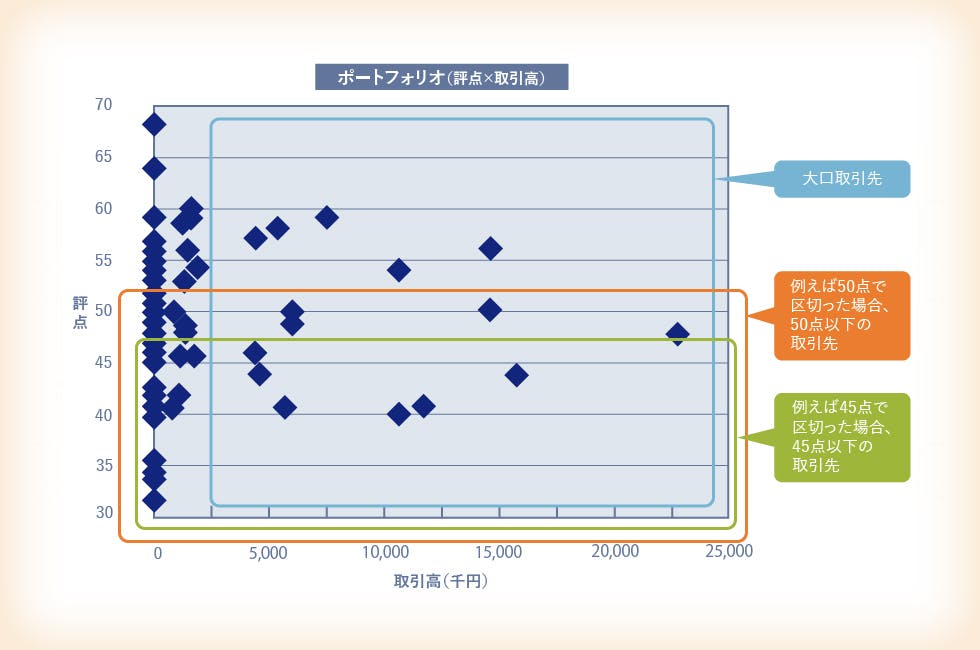

リスクの大きい取引先を判定する際には、前回ご案内しました弊社の商品である企業概要データCOSMOS2に含まれている評点を、ここでは利用します。

評点とは、企業を総合的に評価し、100点満点で表わした指標になります。100段階ではありますが、30~70点の間にほとんどの企業があり、50点前後が最も社数が多い層となります。

例えば、保守的にリスクが大きい取引先を見る場合には、調査報告書でランク分けしているCランクとDランクの切れ目となる50点と51点の間に、線を引くことがよくあります。自社の取引先は安全な取引先が多く、50点以下が少ない場合で保守的に与信管理を考える場合には、この50点を目安に振り分ける方法 が考えられます。

実際に50点を目安として振り分けた場合に、50点以下が取引先の半分を占めてしまうようなケースでは、それら「50点以下」を重点管理先にすると多すぎて、与信管理が運用できなくなってしまう可能性があります。その場合には40~50点の間で、社数的に無理のない現実的なラインを設定する必要があります。

ここで設定するラインは、あくまで運用上の便宜を考えた上でのラインですので、自社の取引先群で相対的に判断し、現実的に設定した「重点管理先」であることをよく理解して運用する必要があります。

以上を前回の分布グラフで表わすと、以下のようになります。

このように、大口取引先と評点が低い取引先を重点管理先とするのが、初めて与信管理をする場合には基本となります。もしここまで何も行っていない場合には、与信管理の基本部分となりますので、整備していくことが必要です。

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

株式会社帝国データバンク 企総部 企画課