第3回:会社の規模、取引規模に応じた「与信管理」の考え方、「与信管理」における3つの視点

会社の規模、取引規模に応じた「与信管理」とは?

「与信管理」には、これが最も良い方法というものがあるわけではありません。「与信管理」とは、それぞれの企業の状況によって違います。その典型的な状況の違いが、会社の規模や取引規模などです。

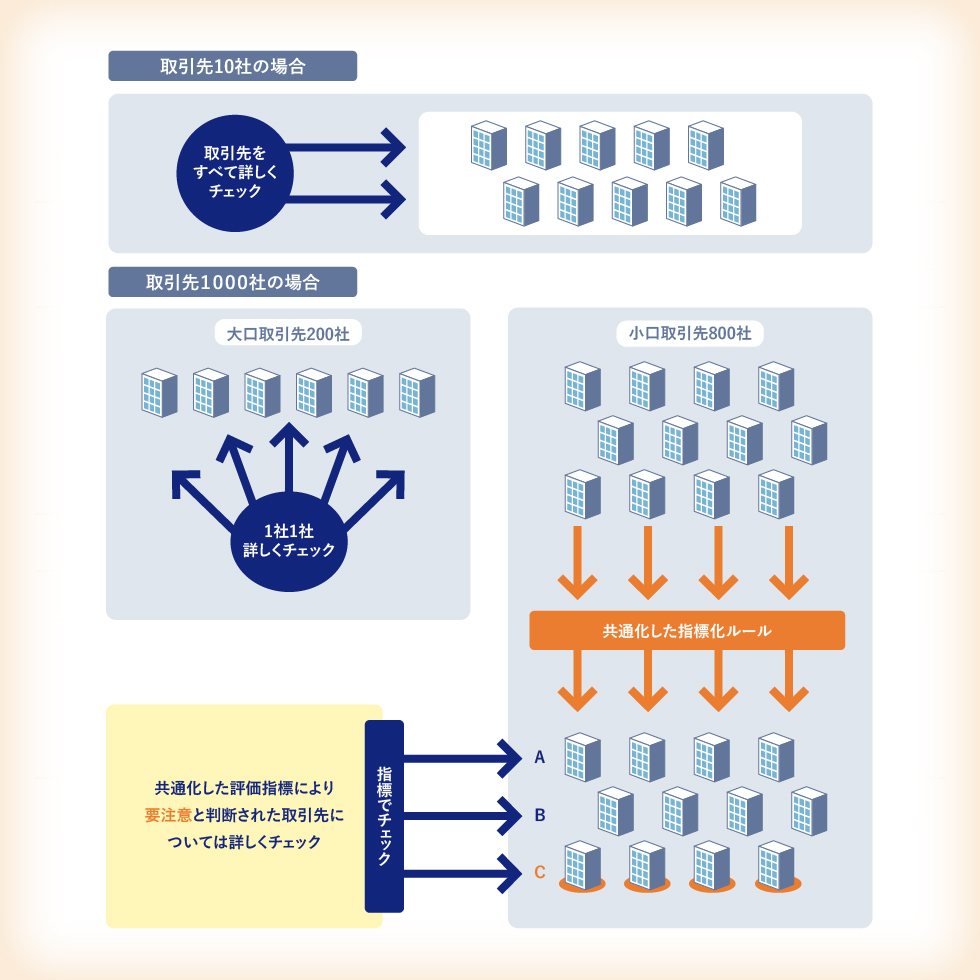

規模が違えば、取引先数が変わります。例えば、取引先が10社であれば、すべての取引先についてしっかり調べることにそれほど無理があるとは言えませんが、取引先が数百社、数千社ともなると、すべての取引先を同じように調べていては非効率です。そのため、取引額に応じた評価指標を定めなければいけません。

また、年間の取引高の違いや業界の特性などにも影響されます。

売り上げた時から現金が手に入るまでの期間が長い業界であれば、取引先が倒産した場合の損失が、売り上げに対して大きいわけですから、多少費用をかけても詳しく調べておく必要があります。

継続的な取引が多い場合は、その企業の動向によって影響を受ける度合いが大きくなるわけですから、与信管理の精度も細かくしなければいけません。

このように、自社の規模・取引規模等の状況により、「与信管理」は変わってくるのです。全ての取引先を均一に調査・評価・管理するのか、それとも取引先毎に管理レベルなどに違いを付けるのか、その内容はどのようにするのか、このあとの講座でそのヒントを見つけてください。

「与信管理」の前提

自社の「与信管理」がどのくらいのレベルにあるか、ご存知でしょうか?「与信管理」という業務のスタートラインに立っているかどうかを確認する、自社で分かる2つの質問があります。

(1)取引先は何社ありますか?

(2)自社の売上債権の残高は、前月末時点でいくらありますか?

会社によっては、各部署が、それぞれ取引先の複数の部署と取引をしていたりするので、取引窓口数はわかっても、企業数は分からないかも知れません。1回限りといったスポット取引が多いと、管理すべき取引先が分からないかも知れません。

「与信管理」を始めるなら、管理すべき取引先を企業単位で把握する必要があります。

また、売上債権を月末時点でいくらあるか把握できないと、仮に与信限度額を設定しても、売上債権が超過していてもわかりません。場合によっては、業務フロー等の問題で、与信管理担当者へ情報が来ないなどの問題も発生します。。売上債権残高は「与信管理」のためには必要不可欠な情報なので、月次で把握できるようにする必要があります。

この2つの質問の答えを与信管理担当者が分かっていたら、「与信管理」の前提がしっかりしていると思われます。ぜひ、ご確認されることをお勧めいたします。

「与信管理」における3つの視点

「与信管理」は3つの視点から見ることができます。

(1)重点管理

これは、大口取引先などを重点的に管理することを指します。具体的には、大口取引先・要注意取引先・評価指標が悪い取引先等に関して、営業マンによる調査や外部機関による調査により詳しい企業情報を集め、精査して評価した上で、取引可否判断・与信限度額設定などを行うことです。

(2)全体管理

これは、取引先全てを効率的に管理することです。具体的には、取引先全てに共通の評価指標を設定して、小口取引先であっても簡単に、取引可否判断・与信限度額(売上債権残高を許容する信用枠)設定等を行うことです。この評価指標を、社内共通指標として活用することができます。

(3)継続管理

これは、「全体管理」・「重点管理」ともに継続的に行うことにより、常に取引先の信用リスク変化をウォッチすることになります。何かリスクが増大するような変化があれば、緊急対応等を行うことができるようになります。実際の貸し倒れから逃れるためには重要な行動となります。

このように、与信管理には3つの視点がありますが、どのように組み合わせて使うかは、会社の規模、取引の規模、業種・業界、自社の与信管理方針などによって違ってきます。

Contact Usお問い合わせ先

担当部署

株式会社帝国データバンク 企総部 企画課