倒産件数は784件、4カ月連続の前年同月比増加

負債総額は961億7200万円、2カ月連続の前年同月比減少

倒産件数 | 784件 |

|---|---|

前年同月比 | +20.2% |

前年同月 | 652件 |

前月比 | +20.6% |

前月 | 650件 |

負債総額 | 961億7200万円 |

|---|---|

前年同月比 | ▲9.3% |

前年同月 | 1060億9000万円 |

前月比 | +5.1% |

前月 | 915億1400万円 |

主要ポイント

- ■倒産件数は784件で、前年同月比では20.2%の増加となり、4カ月連続で前年同月を上回った。20%を超える増加幅は、2009年6月(21.5%増)以来、7年11カ月ぶり。負債総額は961億7200万円で、前月比5.1%の増加となったものの、前年同月比では9.3%減少した

- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。このうち、小売業(181件、前年同月比44.8%増)は3カ月連続、不動産業(30件、同87.5%増)は3カ月ぶり、製造業(114件、同35.7%増)とサービス業(169件、同22.5%増)は2カ月ぶりに前年同月を上回った。一方、卸売業(97件、同5.8%減)は2カ月ぶりに前年同月を下回った

- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は637件(前年同月比14.8%増)となり、3カ月連続の前年同月比増加。構成比は81.3%(同3.8ポイント減)を占めた

- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は467件(前年同月比18.5%増)となった。構成比は59.6%となり、依然として小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が477件で構成比60.8%を占めた

- ■地域別に見ると、関東は4カ月連続で、北海道と中部は3カ月連続で、近畿は2カ月ぶりに前年同月を上回るなど、9地域中6地域で前年同月比増加となった。一方、東北など3地域は前年同月を下回った

- ■上場企業の倒産は発生しなかった

- ■負債トップは、(株)日本校文館(旧:(株)ニュートン、東京都、破産)の52億1900万円

調査結果

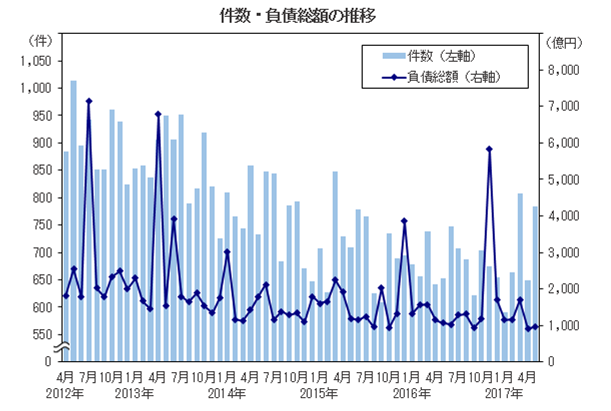

■件数・負債総額

ポイント倒産件数は784件、7年11カ月ぶりの前年同月比20%超

倒産件数は784件で、前年同月比では20.2%の増加となり、4カ月連続で前年同月を上回った。20%を超える増加幅は、2009年6月(21.5%増)以来、7年11カ月ぶり。負債総額は961億7200万円で、前月比5.1%の増加となったものの、前年同月比では9.3%減少した。

要因・背景

件数…業種別では7業種中4業種で、地域別では北海道や関東など6地域で前年同月比増加

負債総額…負債5000万円未満の構成比が59.6%と、小規模倒産が多数を占めた

■業種別

ポイント7業種中4業種で前年同月比増加

業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。このうち、小売業(181件、前年同月比44.8%増)は3カ月連続、不動産業(30件、同87.5%増)は3カ月ぶり、製造業(114件、同35.7%増)とサービス業(169件、同22.5%増)は2カ月ぶりに前年同月を上回った。一方、卸売業(97件、同5.8%減)は2カ月ぶりに前年同月を下回った。

要因・背景

- 1. 小売業は、織物・衣服・身のまわり品小売(29件)が前年同月比93.3%の大幅増加。飲食店(72件、前年同月比80.0%増)と飲食料品小売(25件、同25.0%増)は3カ月連続の前年同月比2ケタ増

- 2. 製造業は、繊維製品製造(11件、前年同月比83.3%増)と食料品・飼料・飲料製造(17件、同21.4%増)が前年同月比増加

■主因別

ポイント「不況型倒産」の構成比81.3%

主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は637件(前年同月比14.8%増)となり、3カ月連続の前年同月比増加。構成比は81.3%(同3.8ポイント減)を占めた。

倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計

要因・背景

- 1. 不況型倒産のうち、小売業は3カ月連続、製造業は2カ月連続の前年同月比増加

- 2. 「円安関連倒産」は2件(前年同月比83.3%減)、「円高関連倒産」は3件(同40.0%減)

- 3. 「チャイナリスク関連倒産」は4件(前年同月比50.0%減)、4カ月ぶりの前年同月比減少

- 4. 「返済猶予後倒産」は51件(前年同月比64.5%増)、4カ月連続の前年同月比増加

■規模別

ポイント負債5000万円未満の構成比59.6%

負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は467件(前年同月比18.5%増)となった。構成比は59.6%となり、依然として小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が477件で構成比60.8%を占めた。

要因・背景

- 1. 負債5000万円未満の倒産では、小売業(136件、前年同月比65.9%増)、サービス業(117件、同18.2%増)など7業種中4業種で前年同月を上回った

- 2. 負債100億円以上の倒産が2カ月連続で発生しないなど、大型倒産は低水準が続いている

■地域別

ポイント9地域中6地域で前年同月比増加

地域別に見ると、関東(304件、前年同月比21.6%増)は4カ月連続で、北海道(28件、同27.3%増)と中部(106件、同2.9%増)は3カ月連続で、近畿(211件、同55.1%増)は2カ月ぶりに前年同月を上回るなど、9地域中6地域で前年同月比増加となった。一方、東北(32件、同8.6%減)など3地域は前年同月を下回った。

要因・背景

- 1. 関東は、製造業(43件、前年同月比43.3%増)やサービス業(79件、同33.9%増)など7業種中6業種で前年同月を上回り、全体でも4カ月連続の前年同月比増となった

- 2. 個人消費低迷により、中部の小売業(27件、前年同月比22.7%増)や近畿の小売業(55件、同83.3%増)で前年同月を上回った

■上場企業倒産

上場企業の倒産は発生しなかった。

上場企業の倒産は、金融機関が返済条件の変更に引き続き応じていることに加え、日銀の“異次元緩和”の継続等による円安・株高の影響で企業業績が改善しており、2015年9月に第一中央汽船㈱(東京都、民事再生法、東証1部)が発生して以降は20カ月連続で発生していない。

■景気動向指数(景気DI)

景気DIは46.5、回復に一服

2017年5月の景気DIは前月から横ばいの46.5となった。

東京五輪や震災復興などの公共工事増や旺盛な再開発需要に加えて、貸家などの新設住宅着工戸数の増加を受けた「建設」のほか、2014年3月以来3年2カ月ぶりに50台を回復した「不動産」が改善したことで、建材などの関連業種の景況感も上向いた。株価の高値安定や好天、ガソリン価格の6週連続下落などが、5月の国内景気全体へプラスに働いたものの、光熱費・人件費上昇などのコスト負担が重く、人材確保に苦慮するコメントがみられた「サービス」などの景況感が悪化。国内景気は、東京五輪や復興需要などの建設関連が旺盛だったものの、人手不足による負担増もみられ、ここのところ続いていた景気回復が一服した。

国内景気は設備投資がけん引し、回復傾向が続く

今後の国内景気は輸出に加え、企業収益の改善や人手不足対策により持ち直しが見込まれる設備投資がけん引し、回復が続くと予想される。個人消費は実質賃金の伸び悩みにより回復への力強さに欠ける状態が続いているが、今後は徐々に企業部門の改善が家計部門に波及することが期待される。加えて、6月に予定されている骨太の方針や成長戦略が景気の底上げにつながることが見込まれる。しかし、米国の政治情勢や仏議会・英総選挙の行方、地政学的リスクの高まりは円高要因となることから、海外に不安要素を抱えることになる。

今後の国内景気は、海外リスクが懸念材料となるものの、輸出や設備投資がけん引役となり回復傾向が続くとみられる。

今後の見通し

■倒産件数は784件で4カ月連続増加、会社更生法は製造業では4年6カ月ぶり

2017年5月の倒産件数は784件と前年同月(652件)を20.2%上回り、4カ月連続で増加した。20%を超える増加は、リーマン・ショックの影響が残る2009年6月(21.5%増)以来の大幅増加となった。業種別では、小売業(前年同月より56件増)、サービス業(同31件増)、製造業(同30件増)が大きく増加し、3業種で増加分の88.6%を占めた。

5月は会社更生法による倒産が11カ月ぶりに発生。通信装置・測定機器の製造・販売を手がけていた日東通信機(負債約28億円、東京都)が会社更生法の適用を申請し、製造業では軽合金鍛造業などを手がけるワシ興産(負債270億円、福井県)以来4年6カ月ぶりに発生した。

■改正個人情報保護法が全面施行、中小企業への影響を注視

5月30日、改正個人情報保護法が全面施行された。改正の背景には、企業からの個人情報の大量流出事案による不安増大などがあり、今後は個人情報の取り扱いについて従来以上の厳格化が求められる。改正の最大のポイントは、取り扱う個人情報が5000人以下の小規模取扱事業者も同法の適用対象となる点だ。従業員が少数の中小企業も新たに個人情報保護に向けた対応を迫られることとなる。一方、中小企業でも危機管理体制の強化の重要性が再確認されるとみられ、これまで企業の1割強にとどまっている事業継続計画(BCP)を策定するきっかけともなりうる。

また、今回の改正により個人情報に該当しない「匿名加工情報」という概念の創出で、企業は公的統計などで得られるビッグデータを活用することも可能となった。同法の施行で新たなビジネスチャンスが生まれる可能性も考えられる半面、個人情報の取り扱いに対するコスト負担増といった中小企業への影響は注視する必要がある。

■早期経営改善計画策定支援制度スタート、事業性評価への取り組みを後押し

中小企業を対象にした早期経営改善計画策定の支援制度が、5月29日にスタートした。従来の経営改善計画は、中小企業が金融機関から返済条件緩和等の金融支援を受けることを目的として本格的な計画を策定するものであるが、中小企業がその策定に要する費用や人的負担等が課題となっていた。こうしたなか、同制度のスタートは金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」と経済産業省「ローカルベンチマーク」をつなぎ、中小企業等経営強化法(2016年7月施行)による経営支援や厚生労働省「労働移動支援助成金」なども活用しながら、従来の金融支援の枠にとどまることなく支援機関や金融機関による事業性評価に対する初期評価の役割を担うことが期待される。こうした各種施策は「日本再興戦略2016」で重要な柱の1つである「中小企業等の生産性向上」にも合致しており、今後、事業性評価に基づく融資への取り組みが進む可能性がある。

■倒産件数の減少傾向に底打ちの兆しも

国内の人手不足が深刻度を増している。人手不足は省力化投資などを促す要因となるものの、企業のコスト負担の増加や人材確保の困難化などを生じさせている。そのため、5月は人手不足関連倒産が8件(前年同月5件)発生した。また、海外動向を見ると、米国の政治情勢や英仏両国の議会選挙の行方のほか、地政学的リスクの高まりは「有事の円買い」により円高を進行させる懸念がある。こうした国内外におけるリスクの顕在化も懸念されるなか、倒産件数の減少傾向は底打ちの兆しも表れはじめてきた。

しかし、企業を取り巻く経済環境は企業業績の改善や輸出増加に伴う設備投資を背景に、緩やかな改善傾向で推移すると見込まれる。さらに、上記のような各種施策による中小企業の経営改善に向けた環境整備が進められることで、当面の倒産動向は抑制された状態が続くとみられる。