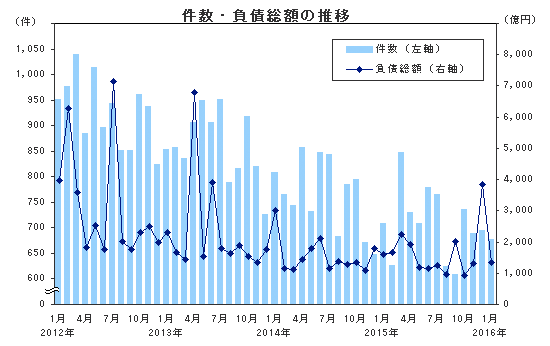

倒産件数は678件、3カ月ぶりの前年同月比減少

負債総額は1330億4700万円、3カ月ぶりの前年同月比減少

倒産件数 | 678件 |

|---|---|

前年同月比 | ▲4.2% |

前年同月 | 708件 |

前月比 | ▲2.3% |

前月 | 694件 |

負債総額 | 1330億4700万円 |

|---|---|

前年同月比 | ▲16.9% |

前年同月 | 1601億円 |

前月比 | ▲65.5% |

前月 | 3855億9300万円 |

主要ポイント

- ■倒産件数は678件で、前月比2.3%の減少、前年同月比でも4.2%減少となった。負債総額は1330億4700万円で、前月比65.5%の大幅減少となり、前年同月比でも16.9%の減少。件数、負債総額とも3カ月ぶりに前年同月比が減少

- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回り、なかでも運輸・通信業(14件、前年同月比61.1%減)などは前年同月比大幅減となった。一方、建設業(127件、同8.5%増)や卸売業(127件、同23.3%増)は前年同月を上回った

- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は553件(前年同月比6.7%減)となった

- ■規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は386件(前年同月比7.0%減)、構成比は56.9%を占めた。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が383件発生し、3カ月ぶりに前年同月(423件)を下回った

- ■地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を下回り、中国(27件、前年同月比27.0%減)、四国(11件、同26.7%減)、九州(52件、同20.0%減)の3地域は前年同月比20%以上の大幅減少。一方、近畿(181件、同11.0%増)は前年同月比2ケタの大幅増加となった

- ■上場企業の倒産は発生しなかった

- ■負債トップは、 ㈱エンタープライズ自由ケ丘(大分県、民事再生法)の152億円。以下、 ㈱サンク(大阪府、破産)の111億3800万円、 ㈱フューチュアー・マネージメント・コーポレーション(東京都、破産)の79億7000万円と続く

調査結果

■件数・負債総額

ポイント件数、負債総額ともに3カ月ぶりの前年同月比減少

倒産件数は678件で、前月比2.3%の減少、前年同月比でも4.2%減少となった。負債総額は1330億4700万円で、前月比65.5%の大幅減少となり、前年同月比でも16.9%の減少。件数、負債総額ともに前年同月比が減少したのは、2015年10月以来3カ月ぶり。

要因・背景

件数…業種では運輸・通信業が前年同月比61.1%の大幅減少となったほか、地域では中国、四国、九州の3地域で前年同月比が20%以上減少したことが、倒産件数減少に寄与 負債総額…負債50億円以上の倒産は5件にとどまり、大型倒産は抑制された

■業種別

ポイント7業種中4業種で前年同月比減少、建設業は10カ月ぶりの前年同月比増加

業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。なかでも運輸・通信業(14件、前年同月比61.1%減)は前年同月を大幅に下回ったほか、製造業(89件、同21.2%減)も前年同月比2ケタの減少。一方、建設業(127件、同8.5%増)は10カ月ぶりに、卸売業(127件、同23.3%増)は4カ月連続で、それぞれ前年同月を上回った。

要因・背景

- 1.運輸・通信業…軽油価格の低下や運賃適正化の浸透などを背景に、運輸業(13件、前年同月35件)は2000年以降3番目の低水準を記録

- 2.卸売業…円安の進行や同業者との競争激化、消費停滞による受注縮小などが影響し、繊維・衣服・繊維製品卸売業(21件、前年同月15件)が前年同月比40.0%増加

■主因別

ポイント「不況型倒産」の構成比81.6%

主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は553件(前年同月比6.7%減)となり、2カ月ぶりに前年同月を下回った。構成比は81.6%(前月80.3%、前年同月83.8%)と、前月を1.3ポイント上回ったものの、前年同月を2.2ポイント下回った。 倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計

要因・背景

- 1.「チャイナリスク関連倒産」は17件(前年同月比183.3%増)判明、集計を開始した2014年1月以降で最多件数を記録

- 2.「円安関連倒産」は13件(前年同月比61.8%減)判明、5カ月連続の前年同月比減少

- 3.「返済猶予後倒産」は28件(前年同月比15.2%減)判明、3カ月ぶりの減少

■規模別

ポイント負債5000万円未満の構成比56.9%

規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は386件(前年同月比7.0%減)、構成比は56.9%を占めた。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が383件、構成比は56.5%を占め、3カ月ぶりに前年同月(423件)を下回った。

要因・背景

- 1. 負債5000万円未満の倒産では、不動産業(13件、前年同月比8.3%増)が3カ月連続、卸売業(66件、同46.7%増)は2カ月連続の前年同月比増加

- 2. 負債50億円以上の倒産では、2012年1月(8件)以降49カ月連続で10件未満にとどまる

■地域別

ポイント国、四国、九州の3地域は前年同月比20%以上の大幅減少

地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を下回り、中国(27件、前年同月比27.0%減)、四国(11件、同26.7%減)、九州(52件、同20.0%減)の3地域は前年同月比20%以上の大幅減少。一方、近畿(181件、同11.0%増)は前年同月比2ケタの大幅増加となった。

要因・背景

- 1. 九州は、引き続き訪日観光客による旺盛なインバウンド需要に支えられ、卸売業や小売業、サービス業など幅広い業種で前年同月比減少

- 2. 近畿は、設備投資の縮小や個人消費の低迷もあり、機械器具卸売業(9件、前年同月比50.0%増)や飲食料品卸売業(11件、同57.1%増)が大幅増加

■上場企業倒産

上場企業の倒産は発生しなかった。

2015年度の上場企業倒産は、いずれも東証1部上場の江守グループホールディングス㈱(民事再生法、4月)、第一中央汽船㈱(民事再生法、9月)の2件にとどまっている。

■主な倒産企業

負債トップは、㈱エンタープライズ自由ケ丘(大分県、民事再生法)の152億円。以下、㈱サンク(大阪府、破産)の111億3800万円、㈱フューチュアー・マネージメント・コーポレーション(東京都、破産)の79億7000万円と続く。

■景気動向指数(景気DI)

景気DIは43.5、国内景気は悪化

2016年1月の景気DIは前月比1.2ポイント減の43.5となり2カ月連続で悪化した。景気DIが1ポイント以上減少したのは、材料費などのコスト上昇で中小企業の収益環境が大きく悪化した2014年10月(1.0ポイント減)以来1年3カ月ぶり。

1月は、日経平均株価が年初から米国や上海株式市場の影響を受け大幅に下落、前年末比で一時3千円を超える安値となった。月前半は暖冬の影響を受けて季節商品や冬季レジャー施設が不振だった一方、後半は西日本を中心に記録的大寒波に襲われるなど、天候不順の影響を大きく受けた。また、軽自動車の生産減少により部品生産が悪化し、加えて中国の景気減速や設備投資の伸び悩みなどにも直面した『製造』が4カ月ぶりの悪化となった。さらに、公共工事の減少は中小企業の景況感を低下させ、地方の景気が停滞する要因となっている。国内景気は、生産活動の停滞に天候不順も加わり、悪化している。

金融緩和などのアベノミクス第二弾を後押しする政策投入が求められる

今後の国内景気は、家計の収入・支出が減少を続けているなかで、企業業績の改善にともなう賃金上昇や設備投資の動向がカギを握る。中国の経済減速や原油価格下落による資源国経済の低迷、米国の金利引き上げなど、海外を起因とする不安材料は多い。また、昨年夏以降、卸売・小売で在庫が積み増されてきており、在庫調整圧力が高まっていく可能性がある。他方、北海道新幹線の一部開通や東京五輪需要の本格化は好材料となるほか、住宅や高額耐久財などで駆け込み需要に期待がかかる。今後の景気は、生産や消費に下振れ懸念があり弱含みで推移するとみられるなか、金融緩和や景気対策、消費税率引き上げ先送りといった、アベノミクス第二弾を後押しする政策パッケージの投入が求められよう。

調査結果

■1月の倒産件数は678件、3カ月ぶりに前年同月比減

2016年1月の企業倒産件数は678件となった。前年同月比で4.2%減少、3カ月ぶりに前年同月比減となり、1月としては2000年以降3番目の低水準にとどまった。負債総額は1330億4700万円で、前月比65.5%減、前年同月比で16.9%減となり、倒産件数、負債総額ともに低位水準が続いている。金融庁の発表では、2015年4~9月における金融機関による貸付条件変更等の申込件数は49万8293件に対して、実行率が98.0%に達している。金融債務の返済猶予(リスケジュール)という形での金融支援も、倒産件数の低位水準を支え続けている。

■エネルギー、資源、水産物など市況変動リスクが企業業績へ影響

1月13日に、原油先物の指標となるWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)が12年ぶりに1バレル30ドルを下回り、20日には26ドル台にまで落ち込んだ。こうした原油安をはじめとするエネルギー・資源安が企業業績に影響を及ぼしている。原油安は燃料価格や電気料金の低下につながり幅広い業界にメリットをもたらす半面、デメリットを受ける業界もある。

石油元売り各社は2015年度決算で多額の在庫評価損の計上を見込む。また、ガソリンの店頭現金小売価格(2月1日時点、経済産業省調べ)が1リットルあたり113.4円と14週連続で値下がりを続けている。ガソリンスタンド経営業者の倒産は、2016年1月は2件にとどまっているものの、人口減少やエコカーの普及で需要が減少し競合が激化しているなかで、原油安を発端に安売り競争が加速し、ガソリンスタンドの経営悪化に拍車がかかっている。

原油安以外にも、石炭、鉄鉱石、銅、ニッケルなどの資源価格の下落により、総合商社や非鉄企業が2015年度決算で多額の減損損失を見込むが、商品相場の変動が大きいのは水産物もそのひとつ。1月14日に特別清算の開始決定を受けた築地実業(旧:日本マリン、東京都、負債47億1500万円)は、養殖サーモンの扱いで有数の企業であったが、2012年の鮭相場の暴落により大幅欠損を計上し債務超過に転落。取引先の倒産もあり2015年に事業を他社へ移管したのち、清算となった。

エネルギーや資源、水産物などは新興国を中心に世界的に需要が拡大しており各地で開発・増産が進められている。しかし、市況が活発化する一方で、需給バランスにより商品相場が急激に変動するリスクを内包している。このような市場環境にあるなか、変動リスクを吸収できない企業は、淘汰される可能性もある。

■不安感払拭されず、国内景気の先行き不透明

1月は為替や原油価格、株価が乱高下する波乱の幕開けとなった。今夏の参院選に続き、2017年4月に予定される消費税増税に向けた日程を円滑に進めるためにも、当面、政府は、倒産が増勢に転じるような政策を打ち出すことは考えにくい。日本銀行は1月29日に追加金融緩和策としてマイナス金利導入を決定した。政府や日銀は、景気回復や物価上昇を目指すべくあらゆる手段を講じようとしている。その中でカギとなるのは「企業業績」と「賃金動向」だ。

2016年3月期決算では、過去最高益を確保する見込みのスーパーゼネコンなど好調な業界がある一方で、中国経済の減速を受け建設機械や工作機械メーカーは下方修正を行うなど、明暗が分かれつつある。賃金動向については、自動車業界は業績が堅調ながら、労組のベースアップ要求額は昨年を大きく下回る月額3000円にとどまる模様だ。1月18日発表の日銀の「地域経済報告」によると、都市部の企業では給与増額を図る動きが広がりつつあるも、地方の中小企業ではベースアップに慎重な姿勢が崩れていないと指摘している。好調な企業業績を背景に設備投資を増やすとともに賃上げを実施しデフレ脱却を図るというシナリオは、ここにきて原油安や中国経済の減速の影響を受け、揺らぎ始めている。

経済がグローバル化した今、世界の政治・経済情勢の変動は、企業の規模を問わず経営に直接的な影響を及ぼす。企業や消費者の不安感は払拭されておらず、国内景気の先行きが不透明ななか、倒産件数は当面、一進一退の状況が続くと見込まれる。1月の倒産件数は前年同月比減となったものの、企業が集中し消費活動も活発な東京都、大阪府では2015年10月以降、倒産件数が前年同月比で増加傾向を示しており、今後の動向に注意が必要だろう。