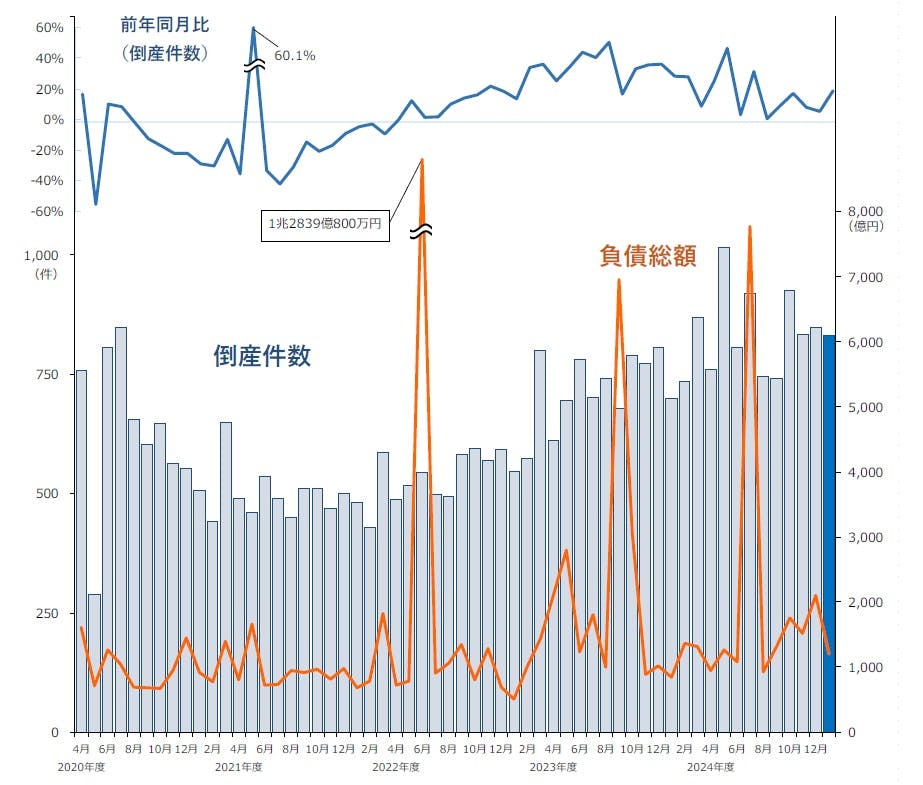

倒産件数、33カ月連続で前年同月を上回り戦後最長に

2024年度は11年ぶりの1万件台へ

概況・主要ポイント

- 倒産件数は830件(前年同月700件、18.6%増)となった。前年同月を上回るのは戦後最長の33カ月連続となった。1月としては2014年(809件)以来、11年ぶりに800件超えとなった。なお、2024年4月-2025年1月の累計件数は8427件となり、前年同期(7277件)を1150件・15.8%上回り、2024年度は1万件超えの可能性が出てきた

- 負債総額は1205億1900万円(前年同月842億2900万円、43.1%増)と、3カ月連続で前年同月を上回った。中小零細規模の倒産件数増加に加え、100億円を超える倒産が1件あった。負債額トップは、船井電機㈱の持ち株会社であるFUNAI GROUP㈱〈旧:船井電機・ホールディングス㈱〉の327億2300万円

- 業種別にみると、7業種中6業種で前年同月を上回った。『サービス業』(前年同月195件→218件、11.8%増)が最も多く、1月としては2009年(204件)を超え、2000年以降で最多となった

- 地域別にみると、9地域中7地域で前年同月を上回った。最も件数が多かったのは、『関東』(前年同月251件→274件、9.2%増)。2024年4月-2025年1月の累計では、19府県が2023年度通年の件数を上回った

- 後継者難倒産は32件判明し、全体の46.9%は「経営者の病気、死亡」が要因となった

- 人手不足倒産は39件判明し、2024年3月に次ぐ2番目の高水準となった

- ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産は50件判明し、2カ月連続で前年同月を下回った

- 物価高倒産は68件判明し、2024年4月-2025年1月累計は769件となった

業種別

『サービス業』が最多の218件、1月としては2000年以降で最多

業種別にみると、7業種中6業種で前年同月を上回った。『サービス業』(前年同月195件→218件、11.8%増)が最も多く、1月としては2009年(204件)を超え、2000年以降で最多となった。『小売業』(同134件→179件、33.6%増)、『建設業』(同124件→170件、37.1%増)が続いた。『製造業』(同72件→87件、20.8%増)は、5カ月連続で前年同月を上回った。

業種を細かくみると、資材価格高騰や人手不足が続く『建設業』では内装工事などの「職別工事」(前年同月57件→84件)が増加した。『小売業』では、物価高の影響で消費者の節約志向が高まり、「飲食料品小売」(同15件→30件)が大幅に増加した。『製造業』では「鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造」(同8件→14件)の増加が目立った。

倒産主因別

「経営者の病気、死亡」は32件、過去3番目の高水準

主因別にみると、「販売不振」が677件(前年同月565件、19.8%増)で最も多く、全体の81.6%(対前年同月0.9ポイント増)を占めた。「売掛金回収難」(前年同月4件→4件)、「業界不振」(同4件→4件)などを含めた『不況型倒産』の合計は685件(同575件、19.1%増)となり、1月としては11年ぶりに600件を上回った。

コンプライアンス違反などの「放漫経営」(前年同月5件→13件、160.0%増)は4カ月連続で前年同月を上回った。「経営者の病気、死亡」(同17件→32件、88.2%増)は、前年同月を大きく上回り、2024年10月(39件)に次いで過去3番目に多かった。

※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を『不況型倒産』として集計

倒産態様別

『清算型』は815件、1月としては12年ぶりに800件を超える

倒産態様別にみると、『清算型』倒産は815件(前年同月680件、19.9%増)となり、1月としては12年ぶりに800件を超えた。構成比も98.2%(対前年同月1.1ポイント増)と圧倒的多数を占めた。一方、『再生型』倒産は15件(同20件、25.0%減)発生し、3カ月ぶりに前年同月を下回った。

『清算型』では、「破産」が787件(前年同月651件、20.9%増)で最も多く、5カ月連続で前年同月を上回った。「特別清算」は28件(同29件、3.4%減)と、2カ月連続で前年同月を下回った。

『再生型』では、「民事再生法」のみ15件(前年同月20件、25.0%減)発生した。このうち、個人が12件、法人が3件だった。

規模別

負債「5000万円未満」が最多、30カ月連続で前年同月を上回る

負債額規模別にみると、「5000万円未満」が518件(前年同月408件、27.0%増)で最も多く、30カ月連続で前年同月を上回った。「50億円以上100億円未満」と「100億円以上」の大型倒産がそれぞれ1件発生したものの、中小零細規模の倒産が大多数を占めた。

資本金規模別にみると、『個人+1000万円未満』の倒産が590件(前年同月500件、18.0%増)となり、全体の71.1%を占めた。

業歴別

『新興企業』は259件、35カ月連続で前年同月を上回る

業歴別にみると、「30年以上」が263件(前年同月216件、21.8%増)で最多。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は12件(同8件、50.0%増)発生した。

業歴10年未満の『新興企業』〈「3年未満」(前年同月38件→35件、7.9%減)、「5年未満」(同54件→61件、13.0%増)、「10年未満」(同125件→163件、30.4%増)〉は259件(前年同月217件、19.4%増)を数え、35カ月連続で前年同月を上回った。内訳を業種別にみると、「サービス業」(同74件→89件、20.3%増)が最多となり、「小売業」(同48件→62件、29.2%増) 、「建設業」(同45件→57件、26.7%増)が続いた。

地域別

9地域中7地域で前年同月を上回る 19府県が2023年度通年の件数を上回る

地域別にみると、9地域中7地域で前年同月を上回った。最も件数が多かったのは、『関東』(前年同月251件→274件、9.2%増)で、「埼玉」(同25件→44件)が大幅に増加した。『近畿』(同194件→238件、22.7%増)は、28カ月連続で前年同月を上回った。

最も増加率が高かったのは、『東北』(前年同月34件→57件、67.6%増)で、「青森」(同3件→10件) 、「岩手」(同1件→2件)、「宮城」(同9件→18件)が倍増した。『四国』(同9件→15件、66.7%増)は、「愛媛」(同3件→6件)の増加が目立った。一方、「北海道」(同20件→17件、15.0%減)は、2カ月連続で前年同月を下回った。

2024年4月-2025年1月の累計では、19府県が2023年度通年の件数を上回った。

注目の倒産動向-1

「経営者の病気、死亡」の倒産動向

進む高齢化、進まない交代 2024年は初の300件超え

経営者の高齢化を背景に増加

「経営者の病気、死亡」を主因とする倒産が増えている。2024年は前年比38件(13.7%)増の316件となり、初めて300件を超えた。手厚い資金繰り支援によりコロナ禍での倒産件数は歴史的低水準となったが、2021年(268件)、2022年(279件)と上昇傾向は続いていた。また、全倒産に占める割合も年々高まり、かつては1%台にとどまっていたが、2013年に2%台となり、コロナ禍では4%を超え、ここ2年は3%台となっている。

その理由の一つは社長の高齢化だ。『全国「社長年齢」分析調査(2023年)』によると、2023年の社長の平均年齢は60.5歳で33年連続の上昇となった。また、50歳以上の社長の割合は、2017年の77.2%から2023年には81.0%にまで上昇し、企業の経営者の高齢化が加速度的に進んでいる。その大きな要因の一つとして、社長が交代した割合を示す『社長交代率』が3.8%の低水準で推移していることが挙げられる。

社長の『後継者不在率』は、事業承継に関する官民の働きかけが効果をあげたこともあり、近年は改善傾向にある。しかし、年齢的に後継者が決まっていることが望まれる70代で28.5%、80代以上で23.2%が後継者不在となっている。加えて、事業承継の計画中止・取りやめの割合は、社長年齢が70代・80代以上と高齢になるにつれて上昇している。事業承継ガイドライン(中小企業庁)には、後継者への移行期間を踏まえると「概ね60歳頃には事業承継に向けた準備に着手することが望ましい」とある。準備の先延ばしにより「経営者の病気、死亡」による倒産リスクは高まり、今後も増加傾向で推移する見込み。

後継者難倒産

後継者難倒産は32件判明 全体の46.9%は「経営者の病気、死亡」が要因

「後継者難倒産」は、32件(前年同月40件、20.0%減)判明し、2カ月連続で前年同月を下回った。業種別にみると、『建設業』(9件)が最も多く、『サービス業』(6件)が続いた。「後継者難倒産」のうち、「経営者の病気、死亡」が要因となった倒産は15件判明し、46.9%を占めた。2024年4月-2025年1月累計は419件と、前年同期(473件)を54件下回っている。

人手不足倒産

人手不足倒産は39件判明 2024年3月に次ぐ2番目の高水準

「人手不足倒産」は、39件(前年同月30件、30.0%増)判明し、2カ月連続で前年同月を上回った。単月の件数としては、過去最多の2024年3月(49件)に次いで2番目に多かった。2024年4月-2025年1月累計は286件と、前年同期(248件)を38件上回っており、2024年度は2年連続で300件を超える見込み。

注目の倒産動向-2

「唐揚げ店」の倒産動向

「唐揚げ店」、倒産が急減 ブームから「定着」へトレンド変化

2024年は16件、前年から4割減 リピート客獲得が追い風

持ち帰りを中心とした「唐揚げ店」経営業者の倒産は、2024年に16件発生した。前年の9倍に急増した23年(27件)に比べて4割減となった。倒産した事業者の多くが小規模で、閉店などを含めるとより多くの唐揚げ専門店が市場から退出したとみられるものの、淘汰ペースは鈍化した。

これまで、持ち帰り唐揚げビジネスにとっては厳しい経営環境が続いてきた。コロナ禍の巣ごもりでテイクアウト需要が高まるなか、参入コストの低さやオペレーションの簡便さ、根強い人気を背景に、大手飲食チェーンから個人店まで様々な企業が唐揚げビジネスに参入し、短期間で競争が激化した。加えて、原材料として使用される輸入鶏肉をはじめ、調理に必要なキャノーラ油など食用油、小麦粉など各種原材料価格の高騰で製造コストが急上昇し、安価な原材料で利益を出す「唐揚げビジネス」の前提が崩れたこと、コロナ禍の収束に伴って持ち帰り需要の縮小といった経営環境の変化も重なり、価格転嫁や集客に課題を抱える小規模店の経営にとって打撃となった。

近時は大手飲食チェーンが唐揚げビジネスを縮小・撤退するケースも出始め、利益面では厳しい環境が続きながらもコロナ禍直後の過当競争感は一転して緩和されつつある。また、専門店価格より安いコンビニ唐揚げや冷凍食品など、割安だった競合製品では値上げが相次いだ。この間、専門店でもセントラルキッチンの導入によるコスト削減や、注文を受けてから提供するまでの時間短縮、弁当総菜へのメニュー拡大など、近時の競争激化による苦境を教訓に付加価値を高める施策を進めてきた。結果的に、淘汰の波から生き残った専門店では、急激なブーム拡大と縮小を経験しながらも定着したタピオカティーと同様、ブームから定着へと移行する様相を呈している。

ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産

ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産は50件判明 2カ月連続で前年同月を下回る

「ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産」は、50件(前年同月54件、7.4%減)判明し、2カ月連続で前年同月を下回った。業種別にみると、『小売業』(12件)が最も多く、『サービス業』(10件)、『建設業』(9件)、『卸売業』(8件)が続いた。2024年4月-2025年1月累計は593件となり、前年同期(562件)を31件上回っている。

物価高倒産

物価高倒産は68件判明 2024年4月-2025年1月累計は769件

「物価高倒産」は、68件(前年同月56件、21.4%増)判明し、前年同月を上回った。業種別にみると、『小売業』(14件)が最多、とくに「飲食店」や「飲食料品小売」が多くみられた。このほか、資材や燃料価格の高騰が続く『建設業』(13件)や『運輸・通信業』(12件)が続いた。2024年4月-2025年1月累計は769件となり、前年同期(660件)を109件上回っている。

今後の見通し

2024年度は11年ぶりに1万件を超す可能性も

2025年1月の企業倒産は830件発生し、前年同月(700件)より130件多く、2022年5月から33カ月連続で前年同月を上回った。戦後最長だった1990年10月~93年4月(31カ月連続)を超えて、連続記録を更新中だ。物価高、人手不足、経営者の高齢化、ゼロゼロ融資の返済負担等を主要因として、事業継続を断念する小規模事業者の倒産が高水準で推移した。

年度ベースでは、2024年4月-2025年1月の累計は8427件を数え、前年同期(7277件)を上回った。2月、3月が前年並みの発生状況となれば、2024年度は、2013年度(1万102件)以来11年ぶりに1万件を超す可能性がある。企業倒産の増加ペースは前年から鈍化したが、年度末にかけて減少に転じる要素は乏しく、このまま緩やかな増加局面が続きそうだ。

負債総額は1205億1900万円となり、前年同月(842億2900万円)を上回った。船井電機の持ち株会社「FUNAI GROUP」(負債327億2300万円)が破産したものの、社会不安につながるような大型倒産はなく、小規模倒産の件数増加が総額を押し上げた。

フジテレビ問題が示す「コンプライアンス」の重要性

フジテレビジョンが1959年の開局以来、最大の経営危機に見舞われている。週刊誌報道に端を発し、スポンサー離れにも発展した一連の問題を受け、親会社のフジ・メディア・ホールディングスは1月30日、業績見通しの大幅な下方修正を発表した。グループ全体で保有する潤沢な資産を背景に「倒産」という事態は想定しづらいが、広告主や視聴者の信頼回復への道のりは険しく、あらためて企業経営におけるコンプライアンス(法令順守)の重要性を世に知らしめた。

今回のようなコンプライアンスに反する疑いのある行為が、中小零細企業で一度でも発覚すれば、すぐさま企業存続に直結する事態となるだろう。2024年の「コンプライアンス違反倒産」は388件判明し、3年連続の増加となり、過去最多を記録した前年(351件)を上回った。なかでも「粉飾倒産」が過去最多の95件判明し、1月もマンション用地売買の「アーク・スタイル」(負債19億4400万円)が、グループ会社との不適切な会計処理の末に破産に追い込まれた。2025年も粉飾決算に起因した倒産リスクは高いままのようだ。

トランプ政権誕生で高まる不確実性、「自動車業界」に注目

2024年の休廃業・解散は過去最多の6万9019件となり、前年から約1万件も増えた。高齢の経営者が先行きを見通せず事業継続をあきらめる動きが中心だが、現在の事業に区切りをつけて再チャレンジする前向きな動きも含まれるものとみられる。個々の倒産事例をみても事業と雇用を生かす「事業存続型」の活用もあり、企業の「新陳代謝」は進みつつある。

この点は、最新の「ゾンビ企業」データからも明らかだ。過剰債務を抱え、本業の利益で借入金の利息を賄えないゾンビ企業(2024年11月末時点)は推計22万8000社となり、この1年で13.0%(3万4000社)減少した。一部企業の業況が新型コロナの5類移行や価格転嫁で最悪期を脱したほか、倒産や廃業による市場退出も進んだ。今後は「追加利上げ」の影響を注視したい。

企業経営者にとって2025年最大の不確実要素が「第2次トランプ政権」だろう。大幅な政策転換の実施により、米中貿易摩擦の再燃が懸念され今後の日本経済に対して「マイナスの影響」を見込む企業が多く、中期的な倒産動向にも少なからず影響を及ぼしそうだ。関税引き上げの影響が大きい「自動車業界」をはじめ、「半導体」「工作機械」など円安効果の大きい輸出型産業の動向に注目したい。