倒産件数は654件、3カ月連続の前年同月比減少

負債総額は1713億2700万円、3カ月ぶりの前年同月比減少

倒産件数 | 654件 |

|---|---|

前年同月比 | ▲5.8% |

前年同月 | 694件 |

前月比 | ▲3.0% |

前月 | 674件 |

負債総額 | 1713億2700万円 |

|---|---|

前年同月比 | ▲55.6% |

前年同月 | 3855億9300万円 |

前月比 | ▲70.6% |

前月 | 5828億4200万円 |

主要ポイント

- ■倒産件数は654件で、前月比で3.0%減少、前年同月比でも5.8%減少となった。前年同月比は3カ月連続で減少、減少幅は1ケタ台での推移が続いている

- ■負債総額は1713億2700万円で、前月比70.6%の減少、前年同月比でも55.6%の減少となり、3カ月ぶりの前年同月比減少。なお、2016年では11月(5828億4200万円)に次いで2番目に大きい負債規模となった

- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。そのうち、建設業(128件、前年同月比0.8%減)は3カ月連続、不動産業(20件、同33.3%減)は2カ月連続で前年同月比減。また、サービス業(137件、同8.1%減)は4カ月ぶりに前年同月を下回った

- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は545件(前年同月比2.2%減)、構成比は83.3%を占めた

- ■「チャイナリスク関連倒産」は13件(前年同月比160.0%増)

- ■「返済猶予後倒産」は37件(前年同月比7.5%減)、2カ月連続の前年同月比減少

- ■規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は369件となった。構成比は56.4%となり、依然として小規模倒産が過半を占める傾向が続いた

- ■地域別に見ると、9地域中5地域で前年同月比減少となり、なかでも四国(5件、前年同月比68.8%減)が前年同月を大幅に下回った

- ■負債トップは、アイエス㈱(広島県、破産)の465億9200万円

調査結果

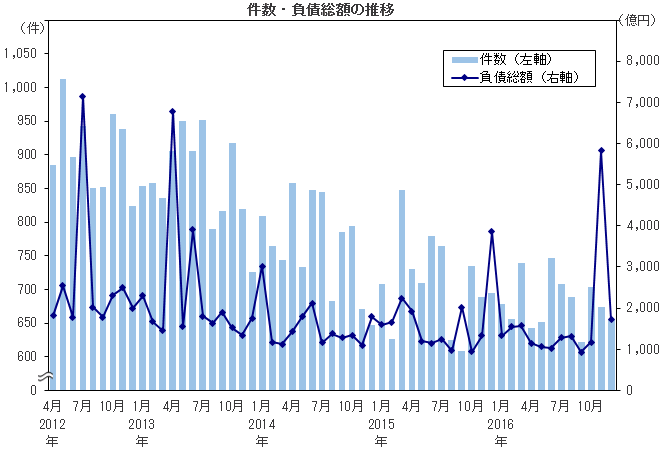

■件数・負債総額

ポイント倒産件数は654件、3カ月連続の前年同月比減少

倒産件数は654件で、前月比で3.0%減少、前年同月比でも5.8%減少となった。前年同月比は3カ月連続で減少、減少幅は1ケタ台での推移が続いている。負債総額は1713億2700万円で、前月比70.6%の減少、前年同月比でも55.6%の減少となり、3カ月ぶりの前年同月比減少。なお、2016年では11月(5828億4200万円)に次いで2番目に大きい負債規模となった。

要因・背景

件数…業種では7業種中5業種で、地域別では9地域中5地域で、それぞれ前年同月比減少

負債総額…2016年で2番目の大型倒産(アイエス㈱、破産)が発生した

■業種別

ポイント7業種中5業種で前年同月比減少

業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。そのうち、建設業(128件、前年同月比0.8%減)は3カ月連続、不動産業(20件、同33.3%減)は2カ月連続で前年同月比減。また、サービス業(137件、同8.1%減)は4カ月ぶりに前年同月を下回った。一方、運輸・通信業(21件、同16.7%増)は2カ月連続で前年同月比増となった。

要因・背景

- 1. 不動産業は、住宅ローン金利の低下などで不動産市場が堅調だったこともあり、関東(11件、前年同月比21.4%減)や近畿(2件、同50.0%減)など大都市圏で前年同月比減少

- 2. 卸売業は、木材・建築材料卸(9件、前年同月比40.0%減)や繊維・衣服・繊維製品卸(16件、同33.3%減)などで前年同月比2ケタの減少

■主因別

ポイント「不況型倒産」の構成比83.3%

主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は545件(前年同月比2.2%減)となり、3カ月連続で前年同月を下回った。構成比は83.3%(同3.0ポイント増)を占め、2016年6月(構成比84.7%)以来6カ月ぶりに前年同月比増加となった。

倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計

要因・背景

- 1.「円安関連倒産」は3件(前年同月比92.4%減)、16カ月連続の前年同月比減少

- 2.「円高関連倒産」は5件となり、前年同月と同数

- 3.「チャイナリスク関連倒産」は13件(前年同月比160.0%増)、2014年以降3番目に多い

- 4.「返済猶予後倒産」は37件(前年同月比7.5%減)、2カ月連続の前年同月比減少

■規模別

ポイント負債5000万円未満の構成比56.4%、小規模倒産が過半数

規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は369件となった。構成比は56.4%となり、依然として小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産合計が386件となり、構成比59.0%を占めた。

要因・背景

- 1. 負債5000万円未満の倒産では、運輸・通信業(13件、前年同月比30.0%増)と建設業(65件、同6.6%増)、小売業(99件、同2.1%増)が2カ月連続で前年同月比増加

- 2. 負債100億円以上の倒産が2件発生したものの、大型倒産は低水準が続いている

■地域別

ポイント9地域中5地域で前年同月比減少

地域別に見ると、9地域中5地域で前年同月比減少となった。なかでも四国(5件、前年同月比68.8%減)が前年同月を大幅に下回ったほか、北海道(18件、同14.3%減)、近畿(145件、同17.6%減)、九州(38件、同25.5%減)で前年同月比2ケタの減少。一方、中部(105件、同29.6%増)、中国(32件、同14.3%増)の2地域は前年同月比2ケタの増加。

要因・背景

- 1. 四国は、徳島県、高知県の2県で法的整理が発生せず、倒産件数を押し下げた

- 2. 中部は、建設業(24件、前年同月比140.0%増)が前年同月比大幅増加

■主な倒産企業

負債トップは、アイエス㈱(広島県、破産)の465億9200万円。以下、㈱アルフレックス(京都府、破産)の163億4100万円、㈱日興(福井県、民事再生法)の95億円、㈱TKK(旧:大阪装置建設㈱、大阪府、特別清算)の39億9000万円と続く。

■景気動向指数(景気DI)

景気DIは45.4、国内景気は4カ月連続で改善

2016年12月の景気DIは前月比1.3ポイント増の45.4となり4カ月連続で改善した。4カ月連続の改善は、7カ月にわたり改善が続いた2014年1月以来2年11カ月ぶり。

12月の国内景気は、クリスマスや年末商戦などが堅調だったことに加え、トランプ次期米大統領の経済政策(トランプノミクス)への期待や中国など新興国・資源国経済への不透明感が一部で和らいだこともあり、外国為替市場や株式市場など金融市場が安定的に推移したことも好材料となった。また、自動車生産が引き続き好調なほか、貸家を中心とした住宅着工戸数の増加、東京五輪やインバウンド需要を見込んだ宿泊施設のリニューアル・新規建築などもプラス要因だった。一方、ガソリン・軽油など燃料価格の上昇は企業のコスト負担を増加させる要因となった。国内景気は、堅調な内外需要に好調な年末商戦の効果が加わり、上向き傾向が続いた。

国内景気は緩やかな回復続く、海外動向には注視必要

今後の国内景気は、個人消費の動向がカギを握る。賃金の上昇見通しのほか、働き方改革や一億総活躍社会の実現に向けた施策が見込まれることは好材料となる。同時に、拡張的な財政・金融政策の継続は、景気を下支えするとみられる。海外では、トランプノミクスの動きのほか、12月に実施された米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ、原油など燃料価格の動向に注視しなければならない。人手不足にともなうコスト負担の上昇など懸念材料はあるものの、今後の景気は緩やかな回復が続くとみられる。

今後の見通し

■倒産件数は8164件、2年連続で9千件を下回り2000年以降2番目の低水準

2016年の企業倒産件数は8164件と、2年連続で9千件を下回った。業種別では、製造業(前年比12.3%減)と運輸・通信業(同18.3%減)の減少幅が2ケタと大きく減少した。公共投資や住宅投資を中心に建設需要拡大の追い風を受けた建設業(1594件、同1.1%減)は8年連続で前年比減少、2000年以降でピークだった2008年(3446件)から半数以下まで減少している。構成比を見ると、倒産件数が唯一増加したサービス業が21.6%で最も高く、小売業も21.0%と両業種は3年連続で2割を超え、個人消費の低迷が倒産動向にも表れる結果となった。

一方、負債総額は1兆9916億8300万円で、前年(2兆108億800万円)を1.0%下回った。

■原油高や人手不足によるコスト負担が増加、円安により加速し業績を圧迫する懸念

2016年11月末の石油輸出国機構(OPEC)総会において原油産出国が8年ぶりに減産合意したことを受け、今後の原油価格に対する上昇懸念が浮上しているほか、液化天然ガス(LNG)価格も4カ月連続で上昇している。さらに、トランプノミクスへの期待で生じた12月以降の円安傾向は原油やLNGなどの輸入価格上昇を加速させており、企業のコスト削減努力だけでは対策が追いつかない可能性がある。原油価格が急上昇した2007年~2008年には、運輸業や自動車小売業の倒産件数が急増しており、今後の燃料価格の動向は注視する必要がある。

加えて、企業の人手不足感が高まってきている。TDB景気動向調査によると、雇用過不足DIは建設業や運輸・倉庫、情報サービス、飲食店などを中心に正社員・非正社員とも2016年7月以降6カ月連続で上昇しており、雇用形態にかかわらず人手が足りていない状況が続いている。各社の人件費が増加傾向となっているなか、売上高人件費比率も上昇しており、企業のコスト負担増加は今後の業績を圧迫する要因となろう。

■信用補完制度の見直し、金融機関や中小企業にさらなる意識改革が求められる

経済産業省は12月20日、中小企業政策審議会金融ワーキンググループにおいて、中小企業・小規模事業者を支える信用補完制度の見直し内容の骨子を固めた。創業から事業拡大、再生まで企業のライフステージ別にきめ細かな対応が盛り込まれたが、そこには中小企業の自主的な経営努力を促すとともに、金融機関には過度に信用保証に依存せず事業を評価した融資やその後の経営支援を求めている。セーフティネット保証5号(不況業種)における「100%保証」については一律「80%保証」に改正するなど、金融機関にもリスク負担を求めることから、経営改善だけではなく撤退を含めた事業転換等が促される可能性もある。

2016年には、金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」や経済産業省「ローカルベンチマーク活用行動計画」などが打ち出され、金融機関に対しては一段と企業の経営状態を把握し、事業性評価を通じた融資が期待されている。こうしたなかで、今後は金融機関と中小企業・小規模事業者の双方に、生産性の向上や事業再生への努力、あるいは撤退の決断などが求められて来よう。

■倒産動向は増減を繰り返しながら低水準での推移が続く見通し

今後、個人消費の活発化が国内景気の浮上に対して一段と重要性を増すとみられる。賃金の上昇見通しに加えて、政府には2017年1月から施行された改正育児・介護休業法など、働き方改革などに向けた施策が期待され、企業や労働者が抱える将来不安の払拭が消費拡大には不可欠な要素となろう。トランプ次期米大統領による保護貿易などが基盤産業へ与える影響が懸念されるなか、環境の変化への対応が求められる。また、中国経済の減速を背景にチャイナリスク関連倒産が2016年は前年から1.5倍に増加しており、欧州や韓国の政情不安など、海外における政治・経済動向の不透明感の高まりは、内需中心の企業においても無関係ではいられない。

倒産動向は、国内外における各種のリスクが複合的に作用するなか、業種や地域間でまだら模様を示しながらも、当面の倒産件数は増減を繰り返しながら推移しつつ、低水準に抑えられた状況が続くとみられる。