倒産件数は650件、3カ月連続の前年同月比増加

負債総額は915億1400万円、2000年以降で最小を記録

倒産件数 | 650件 |

|---|---|

前年同月比 | +1.2% |

前年同月 | 642件 |

前月比 | ▲19.5% |

前月 | 807件 |

負債総額 | 915億1400万円 |

|---|---|

前年同月比 | ▲20.0% |

前年同月 | 1143億6800万円 |

前月比 | ▲46.0% |

前月 | 1695億8500万円 |

主要ポイント

- ■倒産件数は650件で、前年同月比では1.2%の微増となり、3カ月連続で前年同月を上回った。前年同月を3カ月以上連続で上回ったのは、2008年6月~2009年8月(15カ月連続)以来、7年8カ月ぶり。負債総額は915億1400万円で、前月比で46.0%の減少、前年同月比でも20.0%の減少となり、2000年以降で最小を記録した

- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。このうち、小売業(147件、前年同月比8.1%増)、建設業(116件、同5.5%増)、運輸・通信業(23件、同4.5%増)の3業種は2カ月連続、卸売業(114件、同21.3%増)は2カ月ぶりに前年同月を上回った。一方、不動産業(15件、同48.3%減)など3業種は前年同月比減少となった

- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は533件(前年同月比0.4%増)となり、2カ月連続で前年同月を上回った。構成比は82.0%(同0.7ポイント減)を占めた

- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は367件(前年同月比0.3%減)となった。構成比は56.5%となり、依然として小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が375件で構成比57.7%を占めた

- ■地域別に見ると、関東は3カ月連続、北海道と中部は2カ月連続で、また、中国は2カ月ぶりに前年同月を上回り、9地域中4地域で前年同月を上回った。一方、九州は6カ月連続、東北は3カ月連続で前年同月を下回った

- ■上場企業の倒産は発生しなかった

- ■負債トップは、(株)ZEN POWER(福岡県、破産)の52億円

調査結果

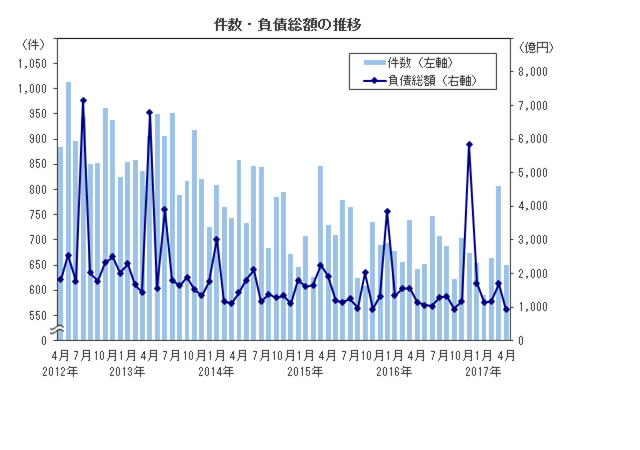

■件数・負債総額

ポイント倒産件数は650件、3カ月連続の前年同月比増加

倒産件数は650件で、前年同月比では1.2%の微増となり、3カ月連続で前年同月を上回った。前年同月を3カ月以上連続で上回ったのは、2008年6月~2009年8月(15カ月連続)以来、7年8カ月ぶり。負債総額は915億1400万円で、前月比で46.0%の減少、前年同月比でも20.0%の減少となり、2000年以降で最小を記録した。

要因・背景

件数…業種別では7業種中4業種で、地域別では関東や北海道など4地域で前年同月比増加

負債総額…負債5000万円未満の構成比が56.5%と、小規模倒産が多数を占めた

■業種別

ポイント7業種中4業種で前年同月比増加

業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。このうち、小売業(147件、前年同月比8.1%増)、建設業(116件、同5.5%増)、運輸・通信業(23件、同4.5%増)の3業種は2カ月連続、卸売業(114件、同21.3%増)は2カ月ぶりに前年同月を上回った。一方、不動産業(15件、同48.3%減)など3業種は前年同月比減少となった。

要因・背景

- 1. 小売業は、織物・衣服・身のまわり品小売業(16件、前年同月比5.9%減)は7カ月連続で前年同月比減少する一方で、飲食料品小売業(26件、同18.2%増)と飲食店(54件、同31.7%増)は2カ月連続で前年同月比2ケタの大幅増加

- 2. 卸売業は、個人消費の低迷や低価格化の影響を受けた繊維・衣服・繊維製品卸売業(25件、前年同月比56.3%増)が前年同月の反動増で前年同月比2ケタの大幅増加

■主因別

ポイント「不況型倒産」の構成比82.0%

主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は533件(前年同月比0.4%増)となり、2カ月連続で前年同月を上回った。構成比は82.0%(同0.7ポイント減)を占めた。

倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計

要因・背景

- 1.不況型倒産のうち、小売業と運輸・通信業の2業種は2カ月連続の前年同月比増加

- 2.「円安関連倒産」は2件(前年同月比83.3%減)、「円高関連倒産」は2件(前年と同数)

- 3.「チャイナリスク関連倒産」は12件(前年同月比100.0%増)、2カ月ぶりの前年同月比増

- 4.「返済猶予後倒産」は43件(前年同月比30.3%増)、3カ月連続の前年同月比増

■規模別

ポイント負債5000万円未満の構成比56.5%

負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は367件(前年同月比0.3%減)となった。構成比は56.5%となり、依然として小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が375件で構成比57.7%を占めた。

要因・背景

- 1. 負債5000万円未満の倒産では、製造業(37件、前年同月比9.8%減)、不動産業(2件、同83.3%減)など7業種中4業種で前年同月を下回った

- 2. 負債100億円以上の倒産は2カ月ぶりに発生しないなど、大型倒産は低水準が続いている

■地域別

ポイント9地域中4地域で前年同月比増加

地域別に見ると、関東(268件、前年同月比10.3%増)は3カ月連続、北海道(22件、同22.2%増)と中部(90件、同1.1%増)は2カ月連続で、また、中国(24件、同84.6%増)は2カ月ぶりに前年同月を上回り、9地域中4地域で前年同月を上回った。一方、九州(38件、同20.8%減)は6カ月連続、東北(23件、同8.0%減)は3カ月連続で前年同月を下回った。

要因・背景

- 1. 関東は、東京都で小売業(32件、前年同月比88.2%増)や卸売業(37件、同48.0%増)が前年同月を上回り、倒産件数を押し上げた

- 2. 九州は、小売業(7件、前年同月比46.2%減)が6カ月連続で前年同月を下回ったほか、大分県(2件)は4カ月連続で、熊本県(2件)は3カ月連続で前年同月比減少

■上場企業倒産

上場企業の倒産は発生しなかった。

上場企業の倒産は、金融機関が返済条件の変更に引き続き応じていることに加え、日銀の“異次元緩和”の継続等による円安・株高の影響で企業業績が改善しており、2015年9月に第一中央汽船(株)(東京都、民事再生法、東証1部)が発生して以降は19カ月連続で発生していない。

■景気動向指数(景気DI)

景気DIは46.5、3カ月連続で改善

2017年4月の景気DIは前月比0.3ポイント増の46.5となり、3カ月連続で改善した。

4月の国内景気は、世界経済の持ち直しを受け半導体など電子部品や自動車関連品の中国および米国向け輸出の回復が鮮明となるなか、『製造』の改善が景況感全体を押し上げた。『運輸・倉庫』は値上げ機運の高まりに加え、輸出入量の増加や大型連休を控えた荷動きの活発化が寄与したほか、人手不足対策やシステム投資需要を取り込んだ『サービス』が8カ月連続で改善し、先月に続き10業界中唯一50台となった。また、熊本地震から1年が経過し、復興需要や観光関連の持ち直しが地域経済の回復につながった。国内景気は、好調な輸出や生産が追い風となった『製造』の改善が寄与するかたちで回復が続いた。

国内景気は緩やかな回復が続く

今後については、発足から100日が経過した米トランプ政権の通商政策の行方や米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げのほか、欧州の政治リスクや地政学的リスクにも注視していく必要があるだろう。国内は、人手不足の深刻化やコスト負担増が景気回復の下押し圧力となる可能性を抱える一方で、雇用・所得環境が改善するなか、賃金総額の増加が回復の兆しの見える個人消費の本格的な持ち直しにつながることが期待される。さらに、輸出および生産の拡大継続、東京五輪に向けた建設投資の本格化や補正予算執行が景気を押し上げる要因となるだろう。

今後の景気は、個人消費の本格的な持ち直しが期待されるなか、好調な輸出および生産の継続や公共工事の増加が好材料となり、緩やかな回復が続くと見込まれる。

今後の見通し

■業容拡大のなかで目立ち始めた“好況型倒産”

販売不振などを要因とする不況型倒産が80%を超える状況が続く一方で、ここにきて業容拡大を図ったことによる経営の行き詰りが目立ち始めている。4月は、ピザ店「NAPOLI」などを全国展開していた遠藤商事・Holdings.(負債12億7821万円、東京都、破産)や高齢者福祉施設を運営するウェルフェア・サイエンス・ラボ(負債11億3819万円、広島県、破産)など、新規出店や関連事業の買収などを積極的に行っていた企業の倒産が相次いだ。いずれも事業の拡大に伴い資金需要が活発化する一方、資金調達が困難となったケースで、景気回復期に特徴的に表れるいわゆる“好況型倒産”が顕在化してきた。

他方、内科・整形外科などクリニック経営の世中会(負債5億5500万円、埼玉県、民事再生法)は、新たなクリニックや鍼灸院をオープンするとともに、事業拡大に向けて土地を先行取得したものの、既設クリニックの常勤医師の確保が困難となり、安定した営業ができない状況となった。人手不足が深刻化し、4月の人手不足関連倒産も13件(前年同月4件)判明するなど、事業の拡大ペースに専門的人材の確保が追いつかず成長への障害となる懸念が高まっている。

■急増するカードローン貸出へ自主規制の動き、中小零細企業への影響を注視

日本銀行による金融緩和政策で住宅ローンなどの貸出金利が低下するなか、金融機関は高い利ざやが期待できるカードローンの貸出を増やしてきた。2016年末の国内銀行の個人向けカードローン残高は前年比9.9%増の5兆4,377億円と大幅に増加している。また、個人破産件数は2016年に13年ぶりの増加に転じた。こうしたなか、銀行による消費者向け貸付けについて、3月の全国銀行協会における改正貸金業法の趣旨を踏まえた審査体制の整備などの申し合わせを受け、各行は貸付上限の変更を行うなど自主規制に乗り出した。

一方で、中小零細企業では短期の資金繰り対策として経営者が個人名義のカードローンを利用する機会もある。そのため、カードローン貸出の厳格化が中小零細企業の資金繰りに与える影響について注視する必要があろう。

■当面の倒産動向は抑制された水準で推移するも、多様な海外リスクで不確実性高まる

海外動向では、米国の経済政策運営やそれによる金融市場への影響、新興国・資源国経済の動向、欧州における政治情勢、中東や北朝鮮における地政学的リスクなど、多方面での懸念が高まっている。近年国際的ショックが起こると「有事の円買い」により円高に振れる傾向にあるなか、多様化する海外リスクは好調を続ける輸出企業の業績の不確実性を深める要因となっている。

他方、国内市場の先行き縮小懸念やさらなる業績拡大を求めて、海外市場に進出する中小企業は増加している。多くの地方自治体や各種支援機関が中小企業の海外進出支援策を展開しているほか、金融機関では中小企業による海外M&A(合併・買収)に向けた支援制度が拡充されるなど、成長が見込まれる海外市場に進出する中小企業は一層増加していくと予想される。海外進出に不慣れな中小企業に対して、進出後の支援が一層重要となってくる。

国内では景気回復に伴う好況型の倒産の増加が懸念される一方、海外リスクは多様化しており企業規模を問わず企業活動の不確実性が高まる一因といえよう。さらに、依然として続く人手不足は成長を押し下げる要素となっている。企業倒産動向は、国内景気がバブル経済期間を超える長期回復期にあるなかで当面は抑制された状態が続くとみられるが、国内外におけるリスクの広がりには引き続き注視しなければならないであろう。