倒産件数は618件、3カ月連続の前年同月比減少

負債総額は827億7000万円、2000年以降最小

倒産件数 | 618件 |

|---|---|

前年同月比 | ▲4.9% |

前年同月 | 650件 |

前月比 | ▲18.7% |

前月 | 760件 |

負債総額 | 827億7000万円 |

|---|---|

前年同月比 | ▲9.6% |

前年同月 | 915億1400万円 |

前月比 | ▲76.3% |

前月 | 3489億5900万 |

主要ポイント

- ■倒産件数は618件(前年同月比4.9%減)と、3カ月連続で前年同月を下回った。負債総額は827億7000万円(同9.6%減)と、2カ月ぶりの前年同月比減少。2018年2月の887億4600万円を下回り、2000年以降で最小となった

- ■業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(102件、前年同月比12.1%減)、運輸・通信業(17件、同26.1%減)、不動産業(13件、同13.3%減)の3業種は前年同月比2ケタの減少となった

- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は497件(前年同月比6.8%減)となり、3カ月連続で前年同月を下回った。構成比は80.4%(同1.6ポイント減)を占めた

- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は381件(前年同月比3.8%増)となった。構成比は61.7%を占め、依然として小規模倒産が大半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が403件で構成比65.2%を占めた

- ■地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を下回った。このうち、北海道(14件、前年同月比36.4%減)は5カ月連続、関東(219件、同18.3%減)は3カ月連続の前年同月比減少。なかでも、東京都(117件)は前年同月比26.4%の大幅減少となり、件数全体を押し下げた

- ■負債トップは、(株)朽木ゴルフ倶楽部(滋賀県、民事再生法)の77億3200万円

調査結果

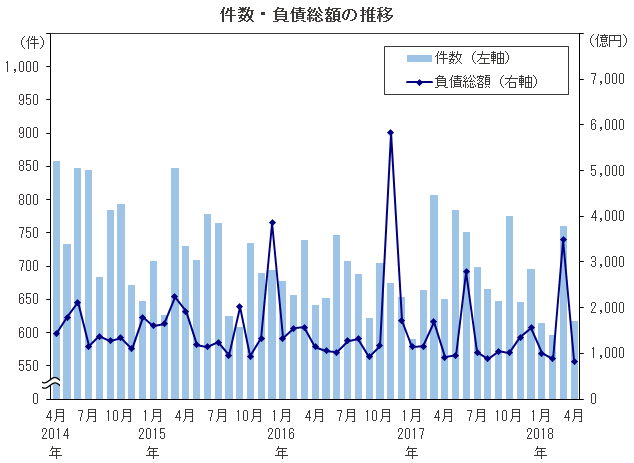

■件数・負債総額

ポイント倒産件数は618件、負債総額は2000年以降で最小

倒産件数は618件(前年同月比4.9%減)と、3カ月連続で前年同月を下回った。負債総額は827億7000万円(同9.6%減)と、2カ月ぶりの前年同月比減少。2018年2月の887億4600万円を下回り、2000年以降で最小となった。

要因・背景

件数…業種別では7業種中6業種で、地域別では北海道、関東など4地域で前年同月比減少

負債総額…負債10億円以上の倒産は8件と、2018年2月(9件)を下回り、2000年以降最少

■業種別

ポイント建設業、運輸・通信業など6業種で前年同月比減少

業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(102件、前年同月比12.1%減)、運輸・通信業(17件、同26.1%減)、不動産業(13件、同13.3%減)の3業種は前年同月比2ケタの減少となった。一方、小売業(150件、同2.0%増)は唯一前年同月を上回った。

要因・背景

- 1. 建設業は、職別工事(42件、前年同月比13.5%増)、設備工事(28件、同12.0%増)は増加も、総合工事(32件、同40.7%減)が大幅に減少し、建設業全体を押し下げた

- 2. 運輸・通信業は、道路貨物運送(12件、前年同月10件)は増加も、堅調なインバウンド需要などを背景に旅客自動車運送(0件、同5件)が大幅減

■主因別

ポイント「不況型倒産」の構成比80.4%

主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は497件(前年同月比6.8%減)となり、3カ月連続で前年同月を下回った。構成比は80.4%(同1.6ポイント減)を占めた。

※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計

要因・背景

- 1.不況型倒産のうち、卸売業、運輸・通信業など5業種は前年同月比減少

- 2.「人手不足倒産」は14件(前年同月比7.7%増)、2カ月ぶりの前年同月比増加

- 3.「後継者難倒産」は33件(前年同月比5.7%減)、2カ月連続の前年同月比減少

- 4.「返済猶予後倒産」は25件(前年同月比41.9%減)、3カ月連続の前年同月比減少

■規模別

ポイント負債5000万円未満の構成比61.7%

負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は381件(前年同月比3.8%増)となった。構成比は61.7%を占め、依然として小規模倒産が大半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が403件で構成比65.2%を占めた。

要因・背景

- 1. 負債5000万円未満の倒産では、小売業(110件)が構成比28.9%(前年同月比1.6ポイント減)を占め最多。サービス業(98件)が同25.7%(同2.3ポイント増)で続いた

- 2. 負債100億円以上の倒産は発生しなかった

■地域別

ポイント北海道、関東など4地域で前年同月比減少

地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を下回った。このうち、北海道(14件、前年同月比36.4%減)は5カ月連続、関東(219件、同18.3%減)は3カ月連続の前年同月比減少。なかでも、東京都(117件)は前年同月比26.4%の大幅減少と、件数全体を押し下げた。一方、東北(35件、同52.2%増)、四国(13件、同18.2%増)など5地域は前年同月を上回った。

要因・背景

- 1.関東は、2015年2月(213件)以来、3年2カ月ぶりに全業種で前年同月比減少

- 2.東北は、震災復興需要の縮小などを背景に、3カ月連続の2ケタ増。なかでも、建設業(7件、前年同月比16.7%増)は6カ月連続で増加

■上場企業倒産

上場企業の倒産は発生しなかった。

■景気動向指数(景気DI)

景気DIは49.8、6カ月ぶりに50を割り込む

2018年4月の景気DIは前月比0.6ポイント減の49.8となり、2カ月ぶりに悪化した。

4月の国内景気は、新年度に入り例年以上に公共工事量が落ち込んだことや住宅着工戸数の減少継続がマイナス要因となり、建設業の景況感が悪化した。また円高傾向で推移するなか、大型連休を控え生産活動が停滞したことが製造業の下押し圧力となった。石油および非鉄金属などの原材料費や輸送費、人件費の上昇に伴う負担増が続いたほか、海外経済リスクの高まりが企業マインドにマイナスの影響を及ぼし、2017年10月以来6カ月ぶりに50を割り込んだ。国内景気は、コスト負担増に工事量減少や生産活動の停滞も重なったことで、足踏み状態が続いた。

国内景気は拡大が見込まれる一方、貿易摩擦などのリスクに注視

今後の国内経済は、東京五輪や消費税率引き上げに伴う駆け込み需要が追い風となり、緩やかな拡大傾向での推移が見込まれる。好調な輸出に加え、業績拡大や省力化需要の高まりを背景とした設備投資が引き続きけん引役となるほか、個人消費は雇用環境の改善や賃金上昇などを受けて緩やかな回復が続くと予想される。マイナス要因として、人手不足の深刻化や経済政策の停滞は一部懸念材料となろう。世界経済は回復が続くと予測されるものの、保護貿易主義の台頭に伴う貿易摩擦の激化や地政学的リスクが景気へ及ぼす影響に一層の注意が必要である。今後は緩やかな拡大傾向での推移が見込まれる一方で、懸念される貿易摩擦の激化などが景気を下押しするリスクを注意深く見守る必要がある。

今後の見通し

■住宅着工数の減少、不動産融資引き締めのなか関連業界への広がりに懸念

貸家や持家、マンションなど、新築の住宅着工数が減少してきた(国土交通省「建築着工統計調査」)。背景には、東京五輪需要や再開発事業の活発化などによる建設資材の価格高騰や、人手不足に伴う人件費の上昇などで、購入者の費用負担が高まっていることが挙げられる。加えて、金融機関による個人向け住宅資金の新規貸出は2017年4~6月以降2ケタの減少が続き(日本銀行「貸出先別貸出金」)、とりわけ地域金融の柱の1つである信用金庫からの同貸出金が2016年7~9月期以降マイナスを示すなど、各金融機関が不動産融資を引き締め始めていることも、貸家などの住宅建設を抑制する一因となっている。

住宅市場は関連業界のすそ野が広く、家具や家電、不動産業などへの影響も懸念される。2018年1~4月は、家具や家電関連の倒産が累計79件(前年同期比5.3%増)発生したほか、不動産業も86件(同1.2%増)となった。また、建設業の倒産件数の先行指標となる景気DI(建設業)も1月以降4カ月連続で悪化している(帝国データバンク「TDB景気動向調査2018年4月」)。消費税率引き上げ前の駆け込み需要が2018年央以降に生じてくる可能性はあるものの、今後の住宅関連業界における倒産動向は注視する必要があろう。

■飲食店の倒産、増加傾向続く

2018年1~4月の飲食店の倒産件数は累計227件(前年同期比3.7%増)発生し、過去最多を記録した2017年(707件)を上回るペースで推移している。直近では、ファミリーレストランタイプの回転寿司店を経営するエコー商事(負債15億3000万円、神奈川県、民事再生)やフグ料理店などを経営していたぼて(負債3億円、兵庫県、破産)など、業界大手との競争激化による業績悪化に直面し、法的整理を選択した企業もみられている。

さらに、飲食店において非正社員の人手が不足していると感じる企業の割合は77.3%にのぼるなか(同「TDB景気動向調査2018年4月」)、小麦粉やバターなど原材料価格の高騰など、コスト負担の高まりが引き金になるケースも目立ってきた。人口減少地域における売上低迷や人件費高騰に伴う収益悪化など、飲食店を取り巻く環境は厳しさを増している。

■倒産動向は抑制された状態で推移

国内経済は、堅調な海外経済や雇用・所得環境の改善による個人消費が下支えするほか、東京五輪や消費税率引き上げに伴う駆け込み需要などを背景に、緩やかな拡大傾向での推移が見込まれる。ただし、景気が上向いてきた一方で、女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」を展開していたスマートデイズなど、投資に関連する倒産も出てきた。さらに、人手不足の深刻化や貿易摩擦の激化、地政学的リスクの高まりなど、景気を下押しするリスク要因が増している。

倒産動向を地域に分けて見ると、2018年1~4月における東京都・大阪府・愛知県の3都府県の倒産が998件(前年同期比15.1%減)と減少したが、製造業やサービス業を中心に他の地域は1591件(同3.6%増)発生し増加に転じている。また、日本銀行による「安定的な物価上昇」に向けた金融緩和政策が長期に渡る可能性も指摘されるなか、地域金融機関の競争力向上への対応も注目される。

こうした状況の下、当面の倒産件数は抑制された状態で推移すると見込まれるが、3都府県以外の地域における倒産動向の変化を注意深く捉えることが重要となっている。