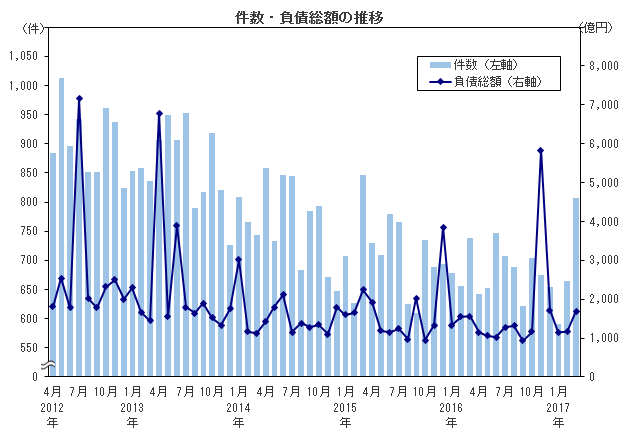

倒産件数は807件、2015年3月以来2年ぶりの800件超

負債総額は1695億8500万円、4カ月ぶりの前年同月比増加

倒産件数 | 807件 |

|---|---|

前年同月比 | +9.2% |

前年同月 | 739件 |

前月比 | +21.5% |

前月 | 664件 |

負債総額 | 1695億8500万円 |

|---|---|

前年同月比 | +8.2% |

前年同月 | 1567億9300万円 |

前月比 | +46.4% |

前月 | 1158億5500万円 |

主要ポイント

- ■倒産件数は807件で、前年同月比9.2%の増加となり、2カ月連続で前年同月を上回った。倒産件数が800件を上回るのは、2015年3月(847件)以来2年ぶり。負債総額は1695億8500万円で、前年同月比8.2%の増加となり、4カ月ぶりに前年同月を上回った

- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回った。このうち、運輸・通信業(34件、前年同月比30.8%増)、小売業(185件、同19.4%増)、サービス業(182件、同14.5%増)の3業種は前年同月比2ケタの増加。一方、不動産業(19件、同5.0%減)と卸売業(134件、同0.7%減)の2業種は前年同月比減少となった

- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は654件(前年同月比6.3%増)となり、6カ月ぶりに前年同月を上回った。構成比は81.0%(同2.2ポイント減)を占めた

- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は463件(前年同月比16.6%増)となった。構成比は57.4%となり、依然として小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が497件で構成比61.6%を占めた

- ■地域別に見ると、9地域中5地域で前年同月を上回り、北海道(30件、前年同月比36.4%増)、関東(324件、同18.2%増)、中部(124件、同17.0%増)、近畿(210件、同13.5%増)の4地域で前年同月比2ケタの大幅増加となった。一方、東北(20件、同37.5%減)、九州(38件、同24.0%減)など4地域で前年同月比2ケタの大幅減少となった

- ■上場企業の倒産は発生しなかった

- ■負債トップは、(株)てるみくらぶ(東京都、破産)の151億1300万円

調査結果

■件数・負債総額

ポイント倒産件数は807件、2015年3月以来2年ぶりに800件台を記録

倒産件数は807件で、前年同月比9.2%の増加となり、2カ月連続で前年同月を上回った。倒産件数が800件を上回るのは、2015年3月(847件)以来2年ぶり。負債総額は1695億8500万円で、前年同月比8.2%の増加となり、4カ月ぶりに前年同月を上回った。

要因・背景

件数…業種別では7業種中5業種で、地域別では北海道や中部など5地域で前年同月比増加

負債総額…負債10億円以上の倒産が32件発生し、負債総額を押し上げた

■業種別

ポイント7業種中5業種で前年同月比増加

業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回った。このうち、運輸・通信業(34件、前年同月比30.8%増)、小売業(185件、同19.4%増)、サービス業(182件、同14.5%増)の3業種は前年同月比2ケタの増加。一方、不動産業(19件、同5.0%減)と卸売業(134件、同0.7%減)の2業種は前年同月比減少となった。

要因・背景

- 1. 運輸・通信業は、てるみくらぶ(東京都、破産)をはじめ、旅行業(6件、前年同月比200.0%増)が増加したことで、2016年度中最多となった

- 2. 小売業は、個人消費の回復が遅れていることを背景に、飲食料品小売業(29件、同70.6%増)や飲食店(66件、同20.0%増)などで前年同月を大幅に上回った

■主因別

ポイント「不況型倒産」の構成比81.0%

主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は654件(前年同月比6.3%増)となり、6カ月ぶりに前年同月を上回った。構成比は81.0%(同2.2ポイント減)を占めた。

倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計

要因・背景

- 1.主因別のうち、「放漫経営」(17件)による倒産は2016年9月と並び2016年度中最多

- 2.「円安関連倒産」は4件(前年同月比76.5%減)、「円高関連倒産」は1件(同90.0%減)

- 3.「チャイナリスク関連倒産」は10件となり、前年同月と同数

- 4.「返済猶予後倒産」は49件(前年同月比36.1%増)、2016年度中最多を記録

■規模別

ポイント負債5000万円未満の構成比57.4%

負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は463件(前年同月比16.6%増)となった。構成比は57.4%となり、依然として小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が497件で構成比61.6%を占めた。

要因・背景

- 1. 負債5000万円未満の倒産では、卸売業(68件、前年同月比30.8%増)、小売業(125件、同22.5%増)など7業種中4業種で前年同月を大幅に上回った

- 2. 負債10億円以上の倒産が32件(構成比4.0%)発生し、2016年度中最多を記録

■地域別

ポイント9地域中5地域で前年同月比増加

地域別に見ると、9地域中5地域で前年同月を上回り、北海道(30件、前年同月比36.4%増)、関東(324件、同18.2%増)、中部(124件、同17.0%増)、近畿(210件、同13.5%増)の4地域で前年同月比2ケタの大幅増加となった。一方、東北(20件、同37.5%減)、九州(38件、同24.0%減)など4地域で前年同月比2ケタの大幅減少となった。

要因・背景

- 1. 中部は、愛知県(59件、前年同月比40.5%増)が製造業やサービス業など7業種中5業種で前年同月を上回り、倒産件数を押し上げた

- 2. 九州は、熊本地震による復旧・復興工事の発注が継続していることを背景に、建設業(6件、前年同月比33.3%減)が4カ月連続で前年同月を下回った

■景気動向指数(景気DI)

景気DIは46.2、自動車生産や人手不足対策を追い風に回復

2017年3月の景気DIは前月比0.8ポイント増の46.2となり、2カ月連続で改善した。

3月の国内景気は、自動車の堅調な国内生産や同部品および半導体などの電子部品の輸出増加、人手不足を背景とする省力化設備需要の高まりなどを追い風に『製造』が改善。また、人材不足の深刻化で求人が高水準で推移していることを受けた「人材派遣」のほか、消費者の「コト消費」および季節需要を取り込んだ「飲食店」や「旅館・ホテル」「娯楽サービス」などを含む『サービス』が7カ月連続で改善、1年7カ月ぶりに50台を回復した。加えて、為替市場の安定も企業活動にプラスに働いた。国内景気は、自動車関連の好調や人手不足対策の需要増加などを追い風に回復傾向が続いた。

国内景気は緩やかな回復続く、海外動向には注視必要

今後、米トランプ政権の政策が日本経済に及ぼす影響を注視していく必要があるだろう。米政府と議会との政策調整が難航するなか、米連邦準備制度理事会(FRB)のさらなる利上げの内容や日米経済対話の動向が注目される。また欧州選挙やイギリスのEU離脱交渉の行方など、海外においてリスクを多数抱えていくことになる。一方で国内は、働き方改革の実行計画遂行や雇用・所得環境の改善に加え、賃金水準の上昇が個人消費の回復につながることが期待される。また、世界経済の回復を受けた輸出および生産の拡大のほか、五輪開催に向けた建設投資の本格化や補正予算執行が景気を押し上げる要因となろう。米トランプ政権が及ぼす影響を注視しつつも、今後の景気は好調な輸出や五輪に向けた建設投資の本格化を背景に、緩やかな回復が続くことが見込まれる。

今後の見通し

■B to C企業の倒産、労働集約産業の人材確保が急がれる

2017年3月は、格安海外旅行を手がけていたてるみくらぶ(負債151億1316万円、東京都、破産)や結婚式場を運営していたBrilliaを含むグループ4社(負債合計98億円、東京都、破産)、脱毛サロン「エターナルラビリンス」を経営していたグロワール・ブリエ東京(負債49億6500万円、東京都、破産)といった、個人向けビジネスを展開する企業の大型倒産が相次いだ。いずれも申込金などが返還されないケースもあり、一般消費者に与えるインパクトは大きい。

2016年度はサービス業の倒産件数が5年ぶりに増加した。消費者の嗜好や流通構造の変化、大手の参入等による事業環境の変化は加速度を増しているうえ、人口減少により需要のパイの奪い合いは、今後さらに熾烈になることが予想される。企業が生き残りを図るためには独自の強みを持つことが一段と求められよう。さらに、サービス業など労働集約産業は、生産性の向上と同時に、人材確保が事業継続の必須条件である。

■人手不足によるリスクが高まる一方、事業機会創出の追い風にする業界も

こうした事業環境の変化が進むなか、有効求人倍率や失業率などの雇用関連統計もバブル期並みの水準で推移し、正社員が「不足している」という企業は45.5%と過去最高を更新するなど(帝国データバンク「TDB景気動向調査2017年3月」)、人手不足が企業活動におけるリスク要因となっている。このようななかで2016年度の人手不足関連倒産は79件判明した。物流大手が深刻化する人手不足への対応で取扱数量の削減を進める動きが、他の通信販売業者に波及し、経済成長を抑制する可能性もある。

他方、人手不足の深刻化にともない、製造業などで省力化・合理化を目的とした投資が増加している。IT関連やAI(人工知能)などを活用した人手不足に対応する商品・サービスのほか、求人広告や人材派遣などの業界では特需が生まれている。人手不足という課題を抱える企業に対して、それを需要機会と捉えて課題解決に応える企業が現れるなど、企業のダイナミズムが発揮される段階に進んできた。

■倒産動向は低水準での推移が続き、2017年度は横ばいを見込む

2016年度の企業倒産件数は8153件と8年連続で減少した。直近のピークだった2008年度からみると約4割少なくなっており、リーマン・ショック以降の政策効果による倒産抑制傾向は継続している。

しかし、倒産抑制の副作用としていわゆる“ゾンビ企業”による原価割れ価格での入札など、過度な低価格競争を誘発し、健全な企業の収益を圧迫している状況も生じている。そこでは、担保・保証に依存した“日本型金融排除”を解消するために、金融機関が事業性評価に基づく融資を広げることで企業の業績改善や企業の新陳代謝の促進が期待される。

2017年4月以降も、米トランプ大統領への期待感の後退や欧州での選挙や移民問題などを引き金として、米国・欧州発で国際金融市場が不安定化する懸念を抱えた状況が続いている。米国や欧州に進出している日本企業も多く、貿易や市場進出などで悪影響が及ぶ可能性もある。 国内外でのリスクが多様化するなか、企業を取り巻く経済環境の不安要素は多い。とはいえ、戦後3番目となる長期の景気回復が続き、人手不足対策などを新たなビジネス機会と捉える企業も現れてきている。こうした状況の下、企業倒産件数は抑制された状態が今後も続き、2017年度は8000~8300件程度になると見込まれる。