倒産件数、今年最多の956件

8カ月ぶりに上場企業が倒産

概況・主要ポイント

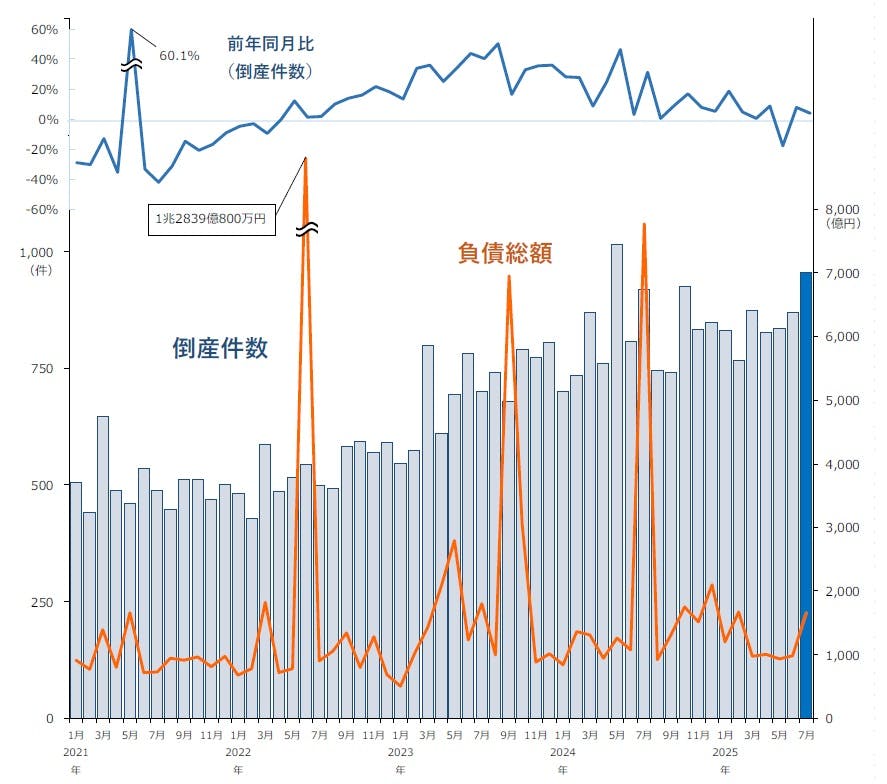

- 倒産件数は956件(前年同月920件、3.9%増)と2カ月連続で増加し、今年最多となった。2025年1-7月の累計は5959件で、前年同期(5807件)を152件・2.6%上回った。「㈱オルツ」(東証グロース)が民事再生法の適用を申請し、8カ月ぶりに上場企業が倒産した

- 負債総額は1664億7300万円(前年同月7769億3100万円、78.6%減)となり、3カ月連続で前年を下回った。ただ、1社で前年の負債額の8割超を占めた「MSJ資産管理㈱(旧商号:三菱航空機㈱)」(負債6413億円)を除けば、実質的には増加に転じている。負債額トップは、パワー半導体向けウエハーの製造を手がけていた「㈱JSファンダリ」の161億円

- 業種別にみると、7業種中5業種で前年を上回った。『サービス業』(前年同月240件→263件、9.6%増)が最も多く、7月としては2000年以降で最多となった。『卸売業』(同84件→105件、25.0%増)は、全業種で最も増加率が高かった

- 地域別にみると、9地域中5地域で前年を上回った。最も件数が多かったのは、『関東』(前年同月278件→329件、18.3%増)で、7月としては過去10年で最多となった。最も増加率が高かったのは、『北陸』(同28件→41件、46.4%増)

- 「ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産」は66件判明し、3カ月連続で前年を下回った

- 「人手不足倒産」は49件判明し、過去最多タイとなった

- 「後継者難倒産」は46件判明し、2025年1-7月の累計は313件となった

- 「物価高倒産」は90件判明し、2025年1-7月の累計は539件となった

業種別

7業種中5業種で前年を上回る 『サービス業』が7月として2000年以降最多

業種別にみると、7業種中5業種で前年を上回った。『サービス業』(前年同月240件→263件、9.6%増)が最も多く、7月としては2000年以降で最多となった。『卸売業』(同84件→105件、25.0%増)は、全業種で最も増加率が高かった。『運輸・通信業』(同44件→46件、4.5%増)は、9カ月ぶりに前年を上回った。

業種を細かくみると、『サービス業』では、パチンコホールなどの「娯楽業」(前年同月10件→17件)や、経営コンサルタントなどの「専門サービス」(同37件→46件)の増加が目立った。『卸売業』では、物価高などの影響を受け「繊維・衣服・繊維製品卸売」(同18件→27件)が大きく増加した。

倒産主因別

『不況型倒産』が791件、全体の82.7%を占める

主因別にみると、「販売不振」が778件(前年同月750件、3.7%増)で最も多く、全体の81.4%を占めた。「売掛金回収難」(前年同月6件→10件、66.7%増)は7カ月ぶりに前年を上回った。「不良債権の累積」(同2件→1件、50.0%減)や「業界不振」(同5件→2件、60.0%減)などを含めた『不況型倒産』は791件(同763件、3.7%増)となり、2カ月連続で前年を上回った。

「設備投資の失敗」(前年同月3件→5件、66.7%増)と「経営者の病気、死亡」(同22件→35件、59.1%増)は2カ月連続で前年を上回った。

※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を『不況型倒産』として集計

倒産態様別

「破産」は890件、7月としては過去10年で最多

倒産態様別にみると、『清算型』倒産は914件(前年同月883件、3.5%増)となり、7月としては2013年(928件)以来12年ぶりに900件を上回った。『再生型』倒産は42件(同37件、13.5%増)発生し、2カ月連続で前年を上回った。

『清算型』では、「破産」が890件(前年同月847件、5.1%増)で最も多く、7月としては過去10年で最多となった。「特別清算」は24件(同36件、33.3%減)で、3カ月ぶりに前年を下回った。

『再生型』では、「民事再生法」が41件(前年同月28件、46.4%増)となり、法人は20件、個人は21件発生した。法人は過去10年で最多となった。

規模別

負債『10億円以上』が26件、7月としては過去10年で最多

負債額を規模別にみると、「5000万円未満」が552件(前年同月542件、1.8%増)で最も多かった。『10億円以上』が26件(同19件、36.8%増)と7月としては過去10年で最多となり、中堅規模の企業で倒産が目立った。

資本金を規模別にみると、『個人+1000万円未満』の倒産が684件(前年同月668件、2.4%増)となり、7月としては2000年以降で最多となった。

業歴別

「30年以上」が318件で最多、7月としては過去3番目に多く

業歴別にみると、「30年以上」が318件(前年同月292件、8.9%増)で最多となり、7月としては2009年(353件)に次ぎ、過去3番目に多かった。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は12件(同15件、20.0%減)発生した。

業歴10年未満の『新興企業』〈「3年未満」(前年同月39件→52件、33.3%増)、「5年未満」(同58件→58件)、「10年未満」(同189件→175件、7.4%減)〉は285件(前年同月286件、0.3%減)となった。内訳を業種別にみると、「サービス業」(同90件→100件、11.1%増)が最も多く、「小売業」(同70件→63件、10.0%減)、「建設業」(同58件→55件、5.2%減)が続いた。

地域別

9地域中5地域で前年を上回る 『中国』『九州』が7月としては2000年以降最多

地域別にみると、9地域中5地域で前年を上回った。最も件数が多かったのは、『関東』(前年同月278件→329件、18.3%増)で、7月としては過去10年で最多となった。一方、『近畿』(同251件→215件、14.3%減)は、2カ月ぶりに前年を下回った。

最も増加率が高かったのは、『北陸』(前年同月28件→41件、46.4%増)で、特に「新潟」(同12件→20件)の増加が目立った。『中国』(同52件→60件、15.4%増)と『九州』(同89件→99件、11.2%増)は、7月としては2000年以降で最多となった。『九州』では「佐賀」(同2件→9件)や「沖縄」(同2件→6件)が件数を押し上げた。

47都道府県でみると、23都県が前年を上回った。

注目の倒産動向 -1

「菓子製造小売」の倒産動向

過去最多ペースで推移 業歴164年の老舗も倒産

原材料の高騰、設備投資の負担増も打撃に

2025年1-7月の菓子製造小売業の倒産は39件で、前年同期(24件)の15件・約6割増となった。このままのペースで推移すると過去最多だった2019年(49件)を大きく更新する見通し。

39件を分析すると、法人が27件、個人が12件となった。業態別では、ケーキや焼き菓子などを扱う洋菓子店が25件、まんじゅうやもなかなどを扱う和菓子店が13件、その他が1件だった。態様別では全件が「破産」となった。都道府県別では、「大阪」「福岡」(各5件)、「青森」「東京」「愛知」(各3件)など19都道府県で発生。業歴別では「30年以上」が14件と全体の35.9%を占めた。負債額1億円未満の小規模倒産は31件と、全体の79.5%を占めた。負債額が最大だったのは、「㈱お菓子のみやきん」(青森、負債約7億1600万円)。同社は、1861年(文久元年)創業の老舗和菓子店で、皇室に献上された「駒饅頭」なども製造していたが、新工場建設や店舗開設の投資負担が収益を圧迫するなか、2025年度に入り原材料の高騰が顕著となったことで、資金繰りに行き詰まり事業継続を断念した。

和菓子店では小豆、洋菓子店では卵や牛乳などの原材料価格の高騰による収益悪化や、人手不足、大手チェーンや近隣同業者との競争激化など、菓子業界では厳しい経営環境が続いている。また、製造工場や大型設備機器を所有する菓子製造小売業では、老朽化した設備のメンテナンスや買い換えの負担も大きい。今後、後継者問題や設備更新のタイミングで、事業を断念するケースが増加していく懸念がある。

ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産

ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産は66件判明 3カ月連続で前年を下回る

「ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産」は、66件(前年同月69件、4.3%減)判明し、3カ月連続で前年を下回った。業種別にみると、『建設業』『卸売業』がそれぞれ15件で最も多く、『サービス業』が14件で続いた。負債額を規模別にみると「1億円以上5億円未満」が25件で最多、「5000万円未満」が22件で続いた。

人手不足倒産

人手不足倒産は49件判明 過去最多タイ

「人手不足倒産」は、49件(前年同月31件、58.1%増)判明し、2カ月連続で前年を上回った。2024年3月(49件)と並んで、過去最多タイとなった。業種別にみると、『建設業』『サービス業』がそれぞれ12件で最多、『製造業』が7件で続いた。2025年1-7月の累計は251件となり、前年同期(213件)を上回るペースで推移している。

注目の倒産動向 -2

「従業員退職型」の倒産動向

従業員「退職」で倒産、前年比1.6倍に急増 過去最多を大幅更新へ

初めて年間100件台に到達の可能性、「賃上げ難型」倒産も発生

2025年1-7月に判明した人手不足倒産251件のうち、従業員や経営幹部などの退職が直接・間接的に起因した「従業員退職型」の倒産は、合計で74件判明した。前年同期(46件)から28件・約6割増と急増しており、このペースで推移した場合、集計可能な2013年以降で最多だった2024年(90件)を大幅に上回り、初めて年間100件に到達することが確実な情勢となっている。

2025年7月までに発生した「従業員退職型」倒産を業種別にみると、最も多いのが「サービス業」(19件)で全体の25.7%を占めたほか、サービス業としては2013年以降、1-7月ベースで最多を更新した。サービス業では、人手不足の状態が慢性化しているソフトウェア開発などIT産業のほか、特に映像制作などの業界が目立った。次いで多いのが「建設業」(17件)で、設計者や施工監理者など、業務遂行に不可欠な資格を持つ現場作業員のほか、営業担当役員など幹部社員が相次いで退職し、事業運営が困難になった企業などが目立った。「製造業」のほか「卸売業」、トラック輸送を中心とした「運輸・通信業」でも、2025年1-7月の累計でいずれも過去最多となるなど、従業員の退職が引き金となって事業に行き詰まるケースが幅広い業種に広がっている。

また、業績が悪化したことで給与引き下げを実施した結果、従業員の退職が続き事業継続が困難となるなど、満足な給与水準を提供できないことが要因となった「賃上げ難倒産」も発生した。

良い人材を高給で募集・採用する動きが広がるなか、「待遇改善をしないことによる人材流出リスク」が中小企業を中心に高まっている。ただ、賃上げしたくても業績悪化などを理由にできない企業も多く、従業員に対し十分な給与・手当てを支払う余力の乏しい中小零細企業が行き詰まり、「従業員退職型」倒産として今後表面化する可能性がある。

後継者難倒産

後継者難倒産は46件判明 2025年1-7月の累計は313件

「後継者難倒産」は、46件(前年同月53件、13.2%減)判明し、2カ月連続で前年を下回った。業種別にみると、『建設業』(11件)が最も多く、『サービス業』(9件)、『卸売業』『小売業』(各7件)が続いた。2025年1-7月の累計は313件となり、前年同期(321件)を2.5%(8件)下回った。

物価高(インフレ)倒産

物価高倒産は90件判明 2025年1-7月の累計は539件

「物価高倒産」は、90件(前年同月98件、8.2%減)判明し、2カ月ぶりに前年を下回った。業種別にみると、『小売業』(24件)が最多、『建設業』(19件)や『製造業』『運輸・通信業』(各15件)が続いた。2025年1-7月の累計は539件となり、前年同期(582件)を7.4%(43件)下回った。

今後の見通し

7月の倒産件数は今年最多、8カ月ぶりに上場倒産も発生

2025年7月の企業倒産は956件発生し、前年(920件)を36件(3.9%増)上回った。2カ月連続で前年を上回り、今年最多となった。2025年1-7月の累計は5959件となり、前年同期(5807件)を152件・2.6%上回った。コロナ禍を経て経営体力が限界に達し、資金繰りに窮した小規模事業者を中心に、物価高、人手不足、後継者難、コンプライアンス違反、税金や社会保険料の滞納などが破綻の引き金となる倒産が目立った。

負債総額は1664億7300万円となり、前年(7769億3100万円)を3カ月連続で下回った。ただ、1社で前年の負債額の8割超を占めた「MSJ資産管理㈱(旧商号:三菱航空機㈱)」(負債6413億円)を除けば、実質的には増加に転じており、負債10億円を超える中堅規模の企業で倒産増加が目立った。個別事例では、大がかりな粉飾決算が発覚した「㈱オルツ」(東証グロース)が30日に民事再生法の適用を申請し、8カ月ぶりに上場企業の倒産が発生した。こうした「粉飾倒産」は、2024年度に過去最多の件数(101件)を更新しており、金融機関の厳しい対応により支援を打ち切られるケースが増えそうだ。

相互関税15%、「自動車」「中小企業」への影響注視

7月も自動車関連のニュースが目立った。大型倒産をみても、パワー半導体向けウエハー製造の「㈱JSファンダリ」(東京、負債161億円)は、2021年の設立から業績悪化が続くなか、電気自動車(EV)向けパワー半導体の需要減速もあり、14日に破産手続き開始決定を受けた。25日には、EV向け二次電池検査システムメーカー「㈱片岡製作所」(京都、同104億4900万円)も、世界的なEV需要の伸び悩みから民事再生法の申請に追い込まれた。

懸案だった日米の関税交渉が7月22日(米国時間)、合意に達した。各国に一律で課されてきた10%から、25%に上がる予定だった相互関税は15%とし、今春に27.5%に引き上げたばかりの自動車関税も15%への引き下げが決まった。日本経済の不確実性が低下し、自動車メーカーを中心に負担軽減につながることが期待されるが、自動車関税引き下げの実施時期は決まっていない。そもそも15%の関税は相応の負担増となるうえ、トランプ大統領の意向次第でこの関税率が今後どう適用されるのか分からない。政府は近く中小企業向けの関税対策を取りまとめる方針だが、足元では中小部品メーカーの倒産が目立ち始めており、物価高に直面するなかで負担増を強いられる中小企業の動向には、引き続き注視が必要だろう。

2025年後半も企業倒産は「緩やかな増加」

政府が7月29日に公表した2025年度の「年次経済財政報告(経済財政白書)」によれば、日本経済の現状は賃金や所得の伸びに比べ個人消費に力強さを欠いた状況にあり、相互関税は「日本経済を直接・間接的に下押しする大きなリスク」として、先行きへの警戒感を示している。国内政治に目を向けると、7月の参院選で連立与党が過半数割れとなり、首相の求心力低下が著しい。こうしたなかで続投の意向を表明しているが、今後の円滑な国会運営に不可欠な与野党間の調整は難航も予想される。経済対策の裏付けとなる各種予算方針の決定には野党の協力が必須であり、当面の政局から目が離せない。

今後注目すべき倒産パターンとしては、①相互関税15%の影響を受けた倒産、②コロナ借換保証を含む「ゼロゼロ融資後倒産」、③高水準が続く「粉飾倒産」や「人手不足倒産」のほか、「円安倒産」などが挙げられる。年後半にかけても企業を取り巻く経営環境が好転する兆しは乏しく、2025年の企業倒産は年間1万件突破も視野に「緩やかな増加」が続く見通しである。